【費用100円】10年使った木のまな板、捨てる前に試して!紙やすりだけで黒ずみ・傷が蘇る再生術

毎日の料理を支えてくれた、愛用の木のまな板。ふと見れば、無数の包丁傷と、漂白しても消えない頑固な黒ずみが…。

「10年も使ったし、もう寿命かな…」

愛着はあるけれど、衛生面も気になり、買い替えを考えていませんか?

そのまな板、捨てるのはまだ早いかもしれません。この記事では、そんな10年選手のまな板を、たった100円程度の「紙やすり」だけで、見違えるように再生させるDIY術を、実体験に基づき徹底解説します。

電動工具は不要です。必要なのは、誰でもできるシンプルな手作業と、ほんの少しの愛情だけ。この記事を読めば、道具の選び方から失敗しない作業手順、そして意外と重要な「木くずの安全な処理方法」まで、すべてが分かります。

キッチン用品

料理をするとき、必ず使うキッチン用品はメンテナンスが大事です

包丁

包丁は、切れが悪く感じたら、砥石で研げば、元の切れ味が戻ってきます

まな板

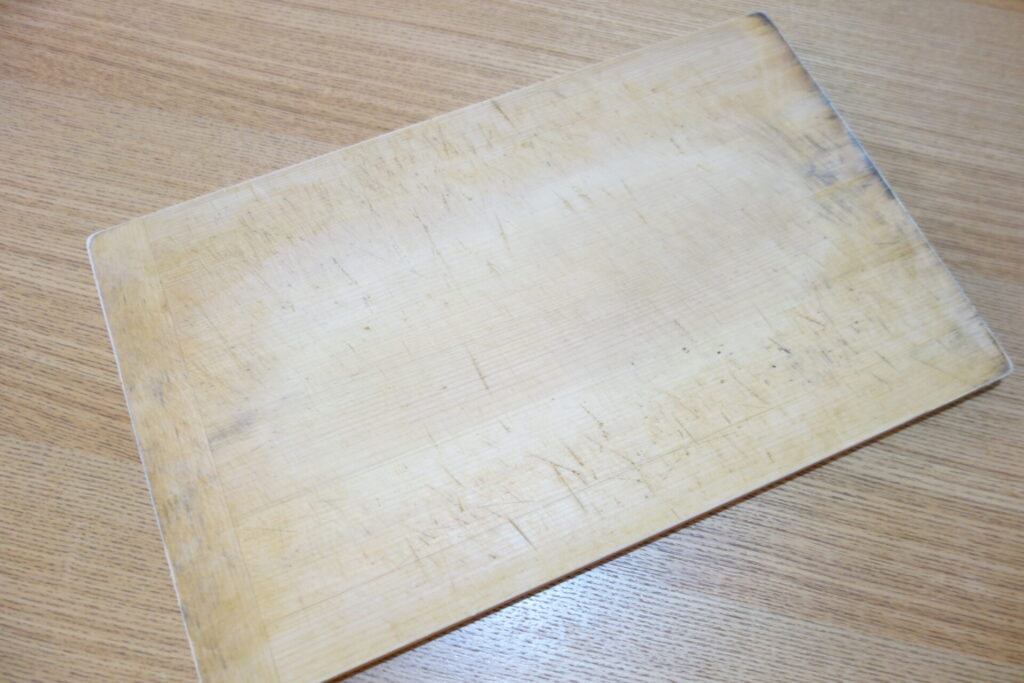

まな板は、漂白したり綺麗にしているはずですが、だんだん汚れが溜まっていき、見た目が悪くなります

表面が傷んで見えるのは、汚れとカビ・包丁傷です

木製のまな板は清潔にしていてもカビが生える

10年以上

包丁・まな板ともに10年以上使っているのですが、まな板の傷み具合が酷い

メンテナンス

木製なので、表面を削れば、元のような綺麗な作業面が出てくるので、ヤスリ掛けすることにしました

今回の作業費用

DIYで作業をした場合の費用

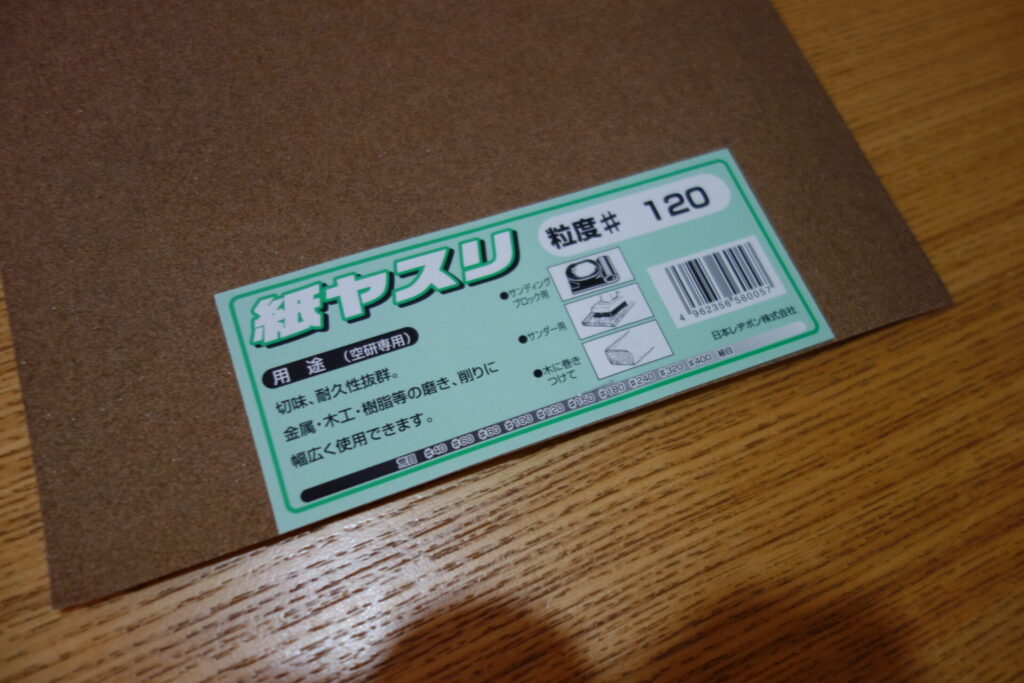

紙やすり2枚(120番・240番)・・・約100円

Amazon購入

買いに行く手間を惜しむなら、Amazonでまとめて購入するのもありです

その他必要なもの

先に結論を言うと、完璧を求めてはいけないが、それなりに時間と根性が必要

まな板のヤスリ掛け

料理をしない時間を確認して、作業を始めます

用意するもの

紙やすりを数種類用意します(大体の作業の場合、120番と240番があれば十分です)

紙やすりは粒度の数値が小さい方が、粒子が大きく、より多く削ることができます

逆に粒度の数値が大きい方が、粒子が小さく仕上げに向いています

紙やすり(120番)

木の表面汚れを削るために使うメインのヤスリ(粒子粗い)

紙やすり(240番)

120番で削った表面を整えるために使う仕上げのヤスリ(粒子細かい)

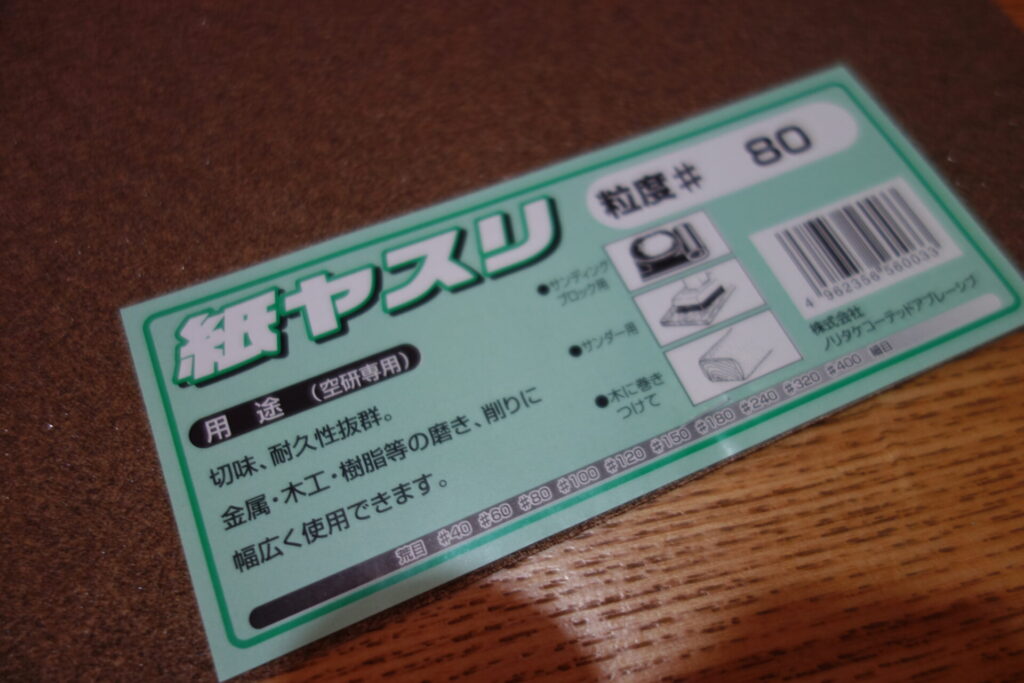

紙やすり(80番)

120番より効率よく削るために用意しました(粒子粗い)

あて木

紙やすりの説明にもありますが、木に巻き付けて使うのが簡単ですので、適当な大きな木片

どのご家庭でもある端材を切って使います(ないですよね)

DIYをやったことない人は、ホームセンター(職人向け)などで、店員に確認してください(格安か無料で手に入ります)

注意

表面の研磨作業をするときは、まな板が乾いている状態で行ってください

テスト

まず、表面を120番で削ってみました

大雑把にヤスリ掛けをしましたが、思っている以上に綺麗になります

包丁傷

表面は綺麗にできるのですが、包丁傷が残っています

研磨作業

端材を用意して、紙やすりを適当な大きさに千切りながら、作業を行います

ビニールシート必須

木くずが大量に出るので、部屋を汚さないように注意してください

※後で説明しますが、この木くずはヤバい

80番で削る

120番では目が細かいので、80番で削ってみました

120番で削るより、包丁傷が少なくなりました

120番で削る

番手を上げて、粗くなった表面を整えていきます

80番で削る

表面が整うように仕上げていきます

洗う

表面に残った木くずを洗い流しました

仕上がり

包丁傷は残っていますが、まな板を綺麗にできました

完璧を求めて、80番で削り続ければいいのですが、別の方法を考えます

木くず処理

削りだした木くずは、カビなどの成分を多く含んでいるので、飛び散らないように集めてください

削った木のにおいよりも、食べ物などの匂いがします

流す

細かく残った木くずは、ふろ場などで洗い流してください(飛散させない)

掃除機NG

ある程度、木くずの処理が終わるまで、掃除機はかけないでください(木くずが飛散するので)

コロコロ

汚れは取りたいので、コロコロローラーが便利です

フローリングで使うときは、カーペットなどで少し使って粘着力を落としたら、綺麗に掃除できます

換気

作業中は窓を開けておくなど、部屋の空気を入れ替えてください

一旦OK

完璧を求めないので、今回の作業はこれで終わります

工具を探す

人力で結果が出ないなら、文明の利器を使います

ハンズマン松原店

先日オープンした国内最大級のホームセンターへ工具を求めて行ってきました

イオンタウンと併設で、とても大きなショッピングモールです

超大型施設

店内は広くて、DIY好きなら1日遊べそうな雰囲気でした

DIYコーナー

電動工具を求めて、職人・DIYコーナーへ向かいました

平日なので、お年寄りが多い(休日だと、何も見られない位の買い物客でした)

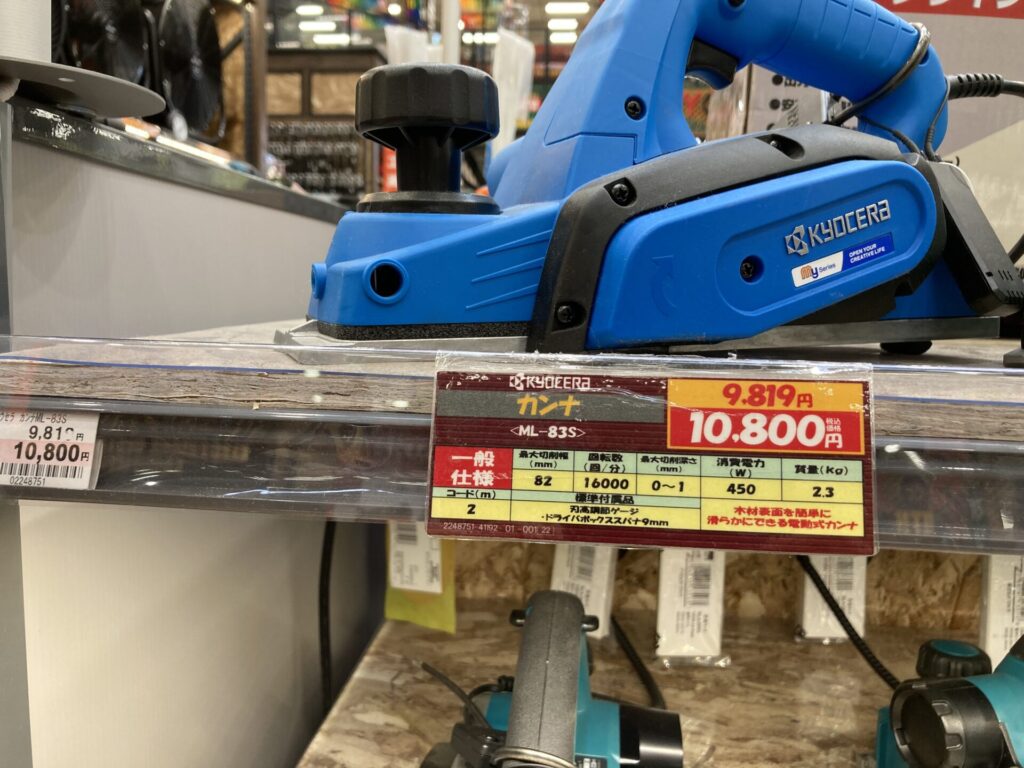

電気カンナ

人の手で削るのは難しいですが、機械ならできるかも

この値段を出すなら、新しいまな板を買いますね

最安でも1万円越え

自転車整備でほしいもの

今回の件には関係ないけど、紐引き変速・ブレーキのアウターを整えるのに、欲しいグラインダ

グラインダ

表面を削る・磨くなら、この工具です

いい値段する

磨くだけなら、サンダーもあり

とりあえず、工具を新しく買うなら、まな板を買うなって印象です

電動ドリル

電動ドリルを持っているので、先端ビットを買うつもりです

ビット

穴をあけるビットも豊富な種類があります

地味にこれがいいなと思ってしまったけど、金属用です

木工用は、これなのですが、値段シールを説明書きの上に貼って読めなくするのは良くない

1個1,000円くらいなので、これを買うなら、ヤスリで頑張ろうと思いお店を後にしました(購入せず)

大悦

近所の工具屋”大悦岸和田店”の特価品に安いビットが売られていたので、そちらを購入しました

再び削る

結果から言うと、慣れない素人が電動を使うと碌なことがない

80番で削った後

低速で丁寧な作業をしたつもりですが、表面がガタガタです

120番で整える

少し綺麗になったけど、ドツボに嵌りそうです

紙やすりでリカバー

紙やすり(120番)で、丁寧に磨きなおしました

紙やすりで仕上げ

240番で表面を綺麗にして、作業終了です

水洗いしました

まな板を磨いてみた感想

表面が汚れは、紙やすりで磨けば、綺麗になります

完璧を求めない

包丁傷を残さずに綺麗にするには、素人には難しいので、そこそこ綺麗になったらOKにしましょう

工具不要

専門的な工具は、経験や慣れがないと、綺麗に仕上げられないので、まな板を綺麗にするには不要です

手作業が、結局簡単でした

大型ホームセンター

店内は楽しいけど、広すぎるので、欲しいものがあるときに探すには向いていない

ハンズマン松原

オープンした直後だから、店内の商品陳列には不満あり

商品説明を値札で隠すのは、社員教育がまだ行き届いていないのでしょう

DIYのススメ

少しの手間で、気持ちよく使えるようになるので、まな板の汚れが気になったらやってみてください

安い・簡単

まな板を綺麗にするコストは100円程度ですし、時間も30分あれば終わります

専門業者

完璧を求めるなら、買い替えもいいですが、専門の業者に依頼する方が良い

まとめ

今回は、10年以上使い込んだ木のまな板を、DIYで再生する一部始終をご紹介しました。

包丁傷を完全に消し去る「完璧な仕上がり」には至りませんでしたが、黒ずみやカビは一掃され、衛生的で、木の温もりが感じられる美しい作業面が蘇りました。この挑戦から得られた、最も重要な3つの結論を共有します。

- 「手作業」こそが、最強の仕上げ術だった 途中で電動工具も検討しましたが、慣れない素人が使うと、かえって表面をガタガタにしてしまうリスクがありました。木の状態を感じながら力加減を調整できる「紙やすり+あて木」の手作業が、最も確実で美しい仕上がりへの近道です。

- 費用対効果は抜群!100円で愛着が蘇る 買い替えれば数千円かかるところを、紙やすり代の約100円で再生できました。これは、ただの節約ではありません。自分の手で道具を蘇らせることで、キッチンに立つのがもっと楽しくなる、最高の体験です。

- 完璧を求めない。それがDIYの醍醐味 プロの仕事ではないからこそ、「気持ちよく使える状態」になれば大成功。この気軽さこそが、DIYを長く楽しむ秘訣です。

あなたのキッチンにも、再生を待っている「相棒」がいませんか?この記事を参考に、週末にでも、愛用の道具を自分の手で蘇らせる、ささやかで豊かな時間をぜひ味わってみてください。