静かに、速く、美しく。iMac 2017をSSD換装で“現役マシン”に復活させる

起動に時間がかかり、アプリを開くたびに虹色のカーソルが回り続ける…。愛着のあるiMac、性能的にはまだ十分なはずなのに、HDD(ハードディスクドライブ)の遅さだけが、あなたの作業効率と創造性を奪っていませんか?

「買い替えるにはまだ早い。でも、この“もっさり感”にはもう耐えられない…」

この記事は、そんなジレンマを抱える全てのiMacユーザーに贈る、DIYによる「SSD換装」で、愛機を“現役マシン”として完璧に復活させた一部始終の記録です。

Apple製品ならではの分解の難しさ、「両面テープの壁」や「特殊な星型ネジ」。それらを、今やAmazonで手軽に揃う専用工具キットでいかにスマートに攻略したか。そして、換装後に訪れた、感動的なまでの静音性とスピード。

この記事を読めば、あなたもきっと、愛機にもう一度、火を灯したくなるはずです。

iMac 2017(21.5inch/HD)

古いAdobeアプリを使うため、最終対応バージョンのiMacを現役で活用中

Creative Suiteなどの旧バージョンのAdobeアプリを使い続けるため、macOSの対応が打ち切られる直前のiMacを今も現役で使用しています。互換性のある環境を維持することで、ライセンス済みのアプリを引き続き活用できています

Adobeの旧製品(CS6など)はmacOSのバージョン制限があるため、High SierraやMojaveあたりが実用的な最終ラインとされることが多いです

Creative Cloud非対応のアプリを使いたい場合、ハードウェアとOSの組み合わせを維持することが重要です

起動や動作が遅く、ストレスを感じるように

長年使い続けているうちに、Mac本体の起動やアプリケーションの立ち上がりが遅くなり、作業のたびに小さなストレスを感じるようになってきました。作業効率の低下が気になり、改善策を考えることにしました

原因はHDDなどのストレージ機器の劣化と判断

本体は古くなってきたものの、まだAppleのサポート対象内のモデルだったため、システム自体の問題ではなく、アクセス先のHDDなどストレージ機器の劣化が原因ではないかと考えました。特にHDDは経年劣化によって読み書き速度が低下しやすく、動作全体の遅延につながることがあります

過去にも同様の症状でHDDがクラッシュ。修理費は約3万円

以前、仕事で使っていたiMacでも同じように動作が重くなり、最終的にHDDがクラッシュしたことがありました。その際は会社の機材だったため、PC修理業者に依頼してHDDを交換。費用は約3万円ほどかかりました

HDD交換だけなら、町の修理屋でも対応できる=自分でもできるかも?

以前、Appleではない町のパソコン修理店でHDD交換を依頼した経験があり、「専門店で対応できるなら、構造的にはそれほど複雑ではないのでは?」と感じていました。今回はその記憶もあって、自分で交換できるかもしれないと思い始めたのがきっかけです

自作PCで培った経験を活かして、Macの修理にも挑戦

これまでに自作PCを何度も組み立てたり、パーツ交換を繰り返してきた経験があり、その延長でMacの修理にも何度か取り組んできました。構造やパーツの違いはあるものの、基本的な作業の流れや注意点は共通しており、DIYでの対応にも自信が持てました

iMac M9290J/A

ロジックボード(マザーボード)・HDD交換をしていました

Macはネジではなく両面テープで部品を固定していることが多い

Windows PCの自作ではネジ止めが一般的ですが、Macではスマートな外観と薄型設計を優先するため、内部パーツの固定に両面テープが使われていることがあります。特にSSDやバッテリー周辺では、強力な粘着テープでしっかりと固定されており、分解時には慎重な取り外しが必要です

テープ止めの構造に不安。元に戻せるか心配だった

Macはネジではなく、両面テープでパーツを固定している箇所が多く、分解時に「これ、ちゃんと元に戻せるのか…?」という不安がありました。ネジ止めに慣れている自作PCユーザーにとっては、見えない粘着構造に対して苦手意識を感じやすいポイントです

Macはトルクスネジ(星型)を使用。DIYには専用ドライバーが必要

Mac内部には、一般的なプラス(+)やマイナス(-)ではなく、星型の「トルクスネジ(T5やT6など)」が使われている箇所があり、分解には専用の精密ドライバーが必要です。これがDIY修理のハードルを少し上げている要因のひとつです

DIY修理向けの専用テープや工具セットが市販されているので安心

投稿者のようにMacをDIYで修理したい人向けに、サイズに合わせて加工された両面テープや、必要なトルクスドライバーなどがセットになった工具キットが販売されています。これらを購入すれば、特殊な構造のMacでもスムーズに作業が進められますし、工具選びで迷うこともありません

作業方法はネットで丁寧に解説されているので安心

作業前にネットで情報を調べたところ、画像付きのブログ記事やYouTube動画などで、SSD換装の手順が非常に丁寧に解説されていました。私が使っているのはHDディスプレイ版のiMacですが、参考にしたのはRetina版の解説。それでも作業内容はほとんど共通しており、問題なく進めることができました

作業体験記

交換用のSSD、変換アダプタ、両面テープなど必要なパーツはすべてAmazonで購入し、準備が整ったところで実際の作業に取りかかりました。事前に情報収集をしていたおかげで、スムーズに進めることができました

モニターパネルを外す:両面テープを切って慎重に分離

iMacの液晶パネルは強力な両面テープで本体に接着されているため、専用のローラーカッターやピックを使って、パネルの四辺を丁寧に切り離していきます。無理に力を加えると液晶が割れるリスクがあるため、ゆっくりと慎重に作業を進めることが重要です

ピザカッターのような専用ツールで、液晶パネルの両面テープを慎重にカット

iMacの液晶パネルは強力な両面テープで固定されているため、ピザカッターのような専用ツール(ローラーカッター)を使って、少しずつ丁寧にテープを切り離していきました。

ただし、深く差し込みすぎると内部のケーブルを傷つける恐れがあるため、事前に確認した解説通りに慎重に作業を進めました

プラスチックカードを使って、液晶パネルを少しずつ広げる

ピザカッター型のツールで両面テープを切ったあと、使わなくなったプラスチック製のカードを隙間に差し込み、少しずつ液晶パネルを広げていきました。カードを使うことで、内部のケーブルやパネルを傷つけるリスクを抑えながら、安全に作業を進めることができます

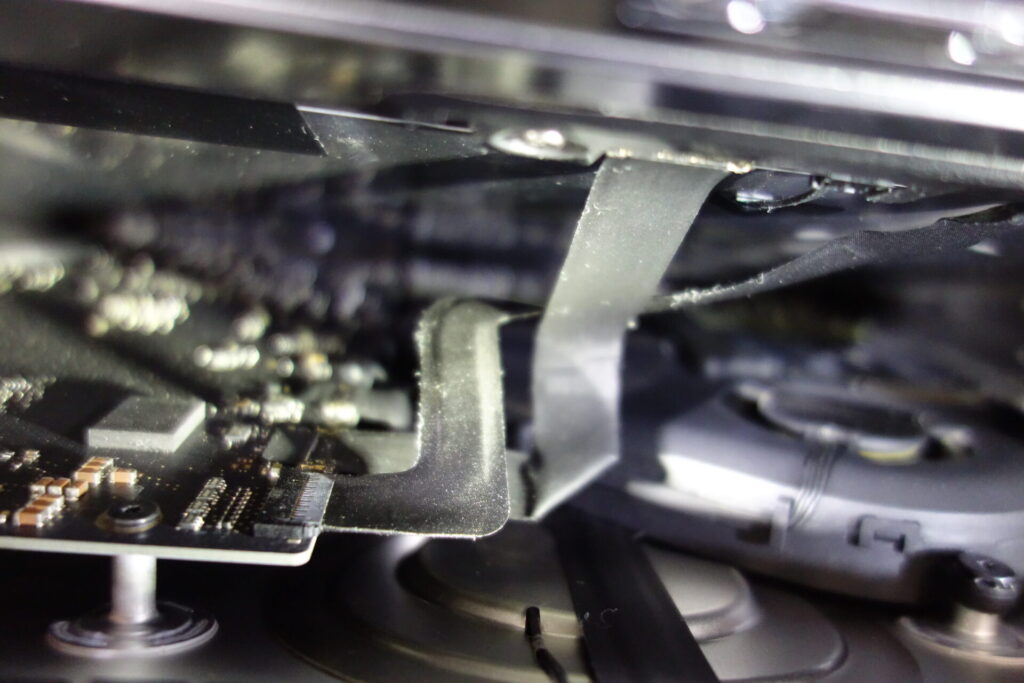

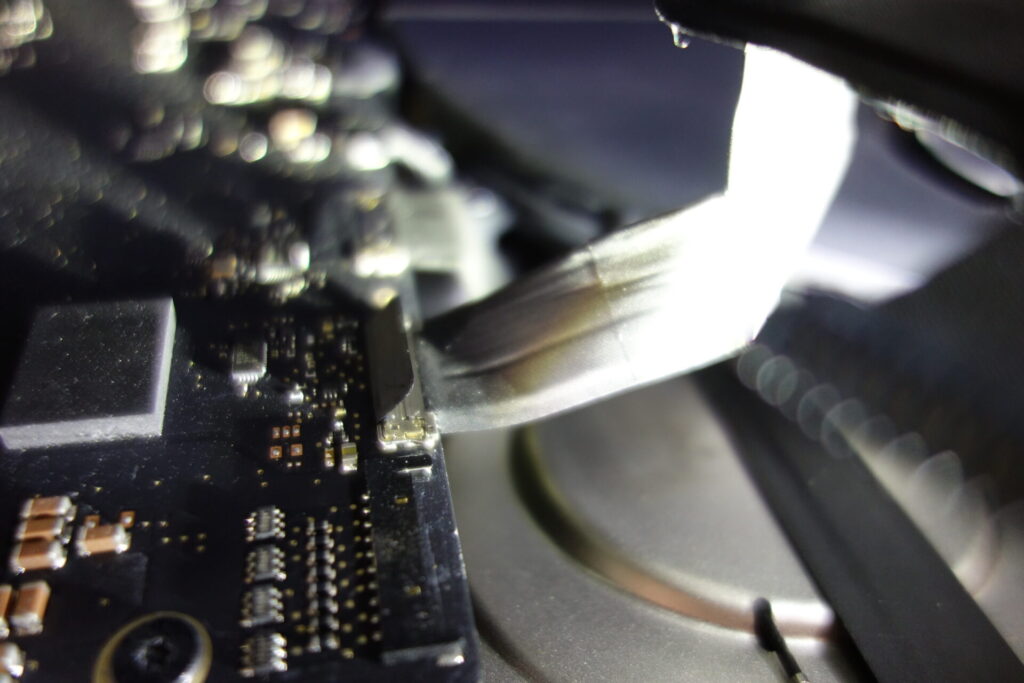

液晶部の接続ケーブルを外す:丁寧に、でも難しくない作業

液晶パネルを少しずつ開いていくと、内部の接続ケーブルが見えてきます。先端が細くて硬めのプラスチック棒(スパッジャーなど)を使って、コネクタ部分を慎重に外しました。

説明通りに進めれば特に難しい工程ではなく、コネクタ自体も比較的大きめなので、男性の指でも手で外せるレベルです。無理に引っ張らず、ゆっくりと外すのがポイントです

- コネクタの種類によってはスライド式やロック付きのものもあるため、事前に構造を確認してから作業するのが安全

- 静電気対策(手首アースなど)をしておくと、基板やケーブルへのダメージを防げます

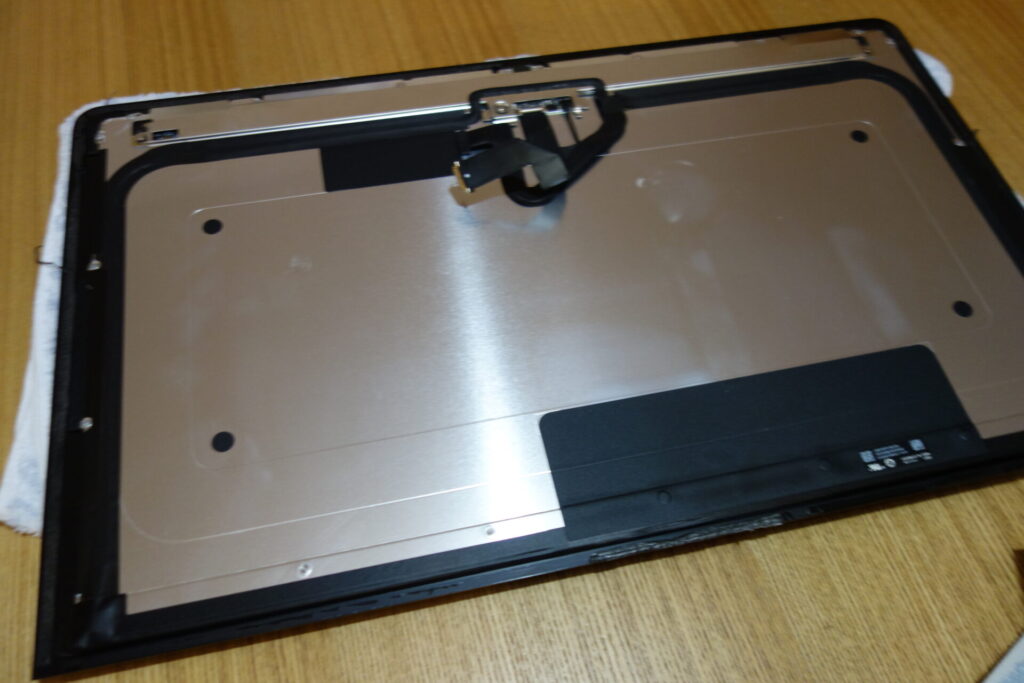

接続ケーブルを外して、本体と液晶パネルを完全に分離

電源ケーブルと信号ケーブルの2本を外すことで、液晶パネルを本体から完全に切り離すことができました。作業中に傷がつかないよう、あらかじめ作業台にバスタオルを敷いておいたのも安心材料でした

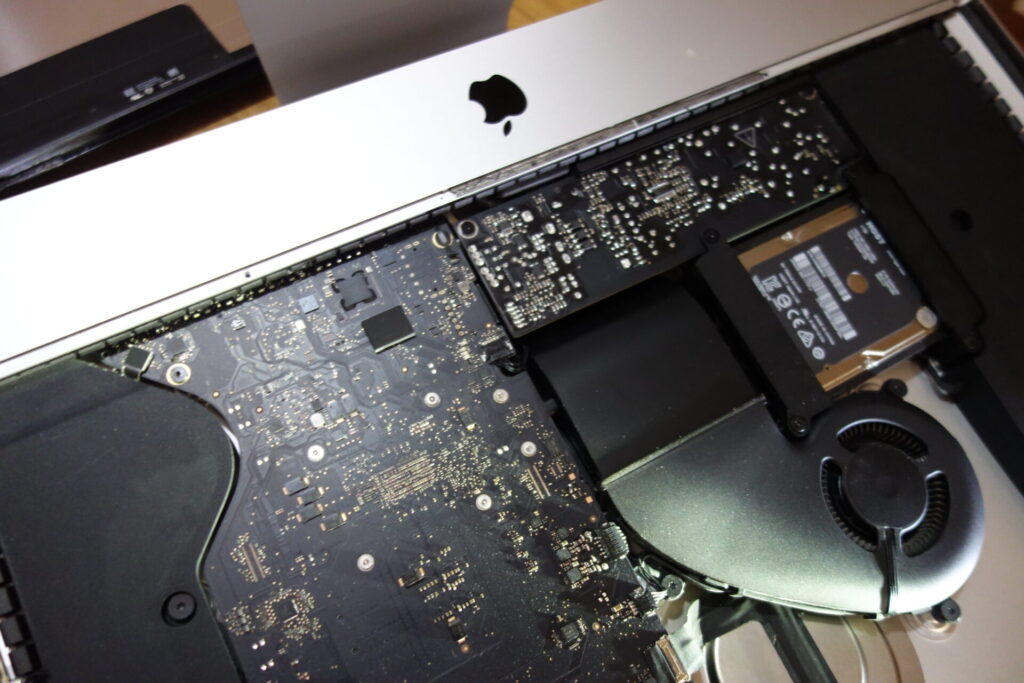

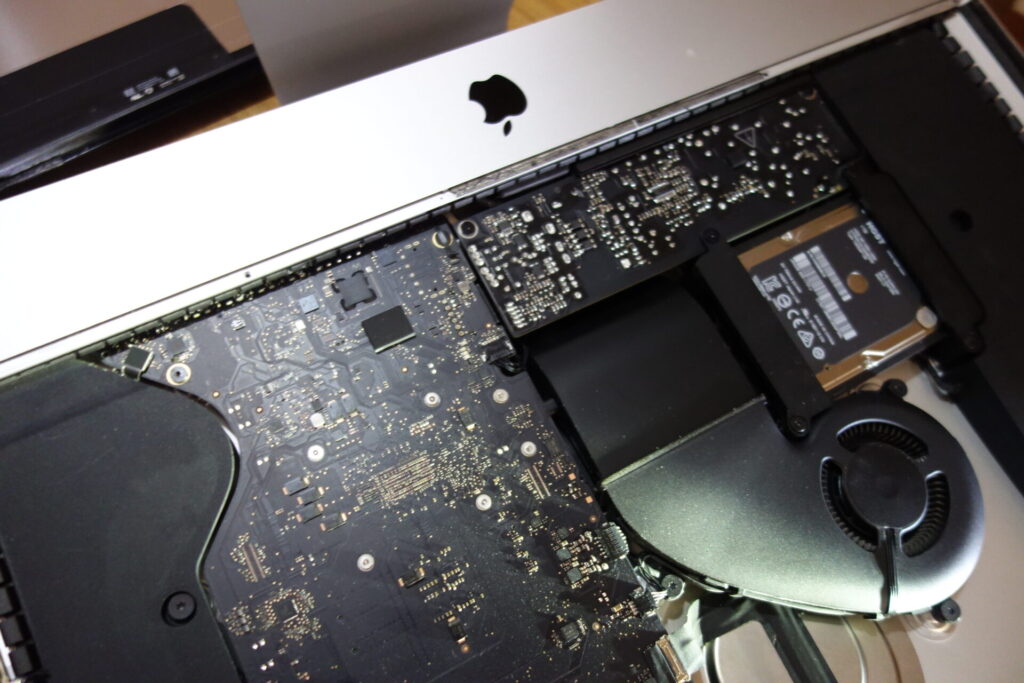

HDD交換作業へ。ここからは“ネジ止めの世界”に突入

液晶パネルを取り外すと、内部構造が一気に見渡せるようになります。

ここから先は、Macらしい両面テープではなく、ネジでしっかりと固定されたパーツが中心。自作PC経験者にとっては、むしろ馴染みのある作業工程です

トルクスレンチの出番!Mac内部にはしっかり“星型ネジ”が混ざってます

内部パーツの固定には、通常のプラスやマイナスではなく、T8やT10といったトルクス(星型)ネジが使われている箇所がありました。こうなると、いよいよトルクスレンチの出番です。精密ドライバーセットに入っている専用ビットを使って、慎重にネジを外していきます

- トルクスネジはなめにくく、しっかりトルクをかけられるため、Apple製品ではよく使われています

- T5〜T10あたりのサイズが多く使われるので、対応ビットが揃ったセットがあると安心

- ネジの頭を傷めないよう、しっかり押し当ててから回すのがコツ

HDDをマウントユニットごと取り外し、ネジは位置ごとに整列管理

HDDはマウントユニットごと本体から取り外しますが、固定しているネジの長さや種類が位置によって異なるため、外した順番通りに並べておくことで、組み戻し時のミスを防げます。こうした小さな工夫が、DIY作業の精度と安心感につながります

- ネジは長さ・太さ・ネジ頭の形状が微妙に異なることがあるため、マグネットシートや紙に並べてメモを添えるとより確実

- HDDユニットはケーブルやセンサーが接続されている場合もあるので、無理に引っ張らず、構造を確認しながら慎重に外すのがポイントです

新旧ストレージ比較:2.5インチサイズは同じでも中身は別物

SSDとHDDはどちらも2.5インチサイズで、見た目の大きさはほぼ同じです。ただし、接続端子の処理や内部構造はまったく異なり、SSDはフラッシュメモリを使った高速・静音タイプ。一方、HDDは物理的にディスクを回転させる仕組みのため、動作音や衝撃に弱いという特徴があります。

自転車パーツの交換時に「旧パーツと新パーツを並べて比較」するように、今回もSSDとHDDを並べて記念撮影。古いHDDは役目を終えたので、感謝を込めて処分しました。

SSD換装完了:マウントを取り付けて元の位置に戻すだけ

新しいSSDをマウントに固定し、取り外したときと同じ位置に戻して取り付け作業は完了です。ネジの位置やケーブルの取り回しを確認しながら、丁寧に元通りに組み戻しました。ここまでくれば、あとは液晶パネルを戻して起動確認するだけです

両面テープを貼る:指定された位置と順番に従って丁寧に作業

液晶パネルの再接着には、専用の両面テープを使用します。パッケージや説明書には「貼る場所」や「貼る順番」が明記されているため、その指示通りに作業を進めました。特にiMacでは、筐体側に貼る箇所とパネル側に貼る箇所が分かれていることもあるため、間違えないように注意が必要です

仕上げの工程:保護シートを剥がして、コネクターを戻し、貼り付けるだけ

両面テープのモニター側に貼られた保護シートを剥がし、先に外しておいた電源・信号ケーブルのコネクターを元通りに接続。その後、液晶パネルを本体に合わせて、しっかりと貼り付ければ作業は完了です。ここまで来れば、あとは慎重に圧着して、起動確認をするだけです

(両手が塞がるので、写真はありません)

Time Machineで復旧:バックアップさえあれば、元通りに戻せる安心感

あらかじめTime Machineでバックアップを取っておけば、HDDやSSDを交換したあとでも、macOSのリカバリーモードから簡単に元の環境を復元できます。わざわざ細かく説明するまでもないほど、Appleの復旧システムはよくできていて、手順通りに進めればスムーズに元通りの状態に戻せます

HDD(SSD)を交換して、Time Machineで復旧すれば元の状態に戻る

交換作業を終えて振り返り・まとめ

動作の遅さに悩まされていたiMac 2017(21.5インチ・HD)を、自力で分解・換装し、HDDからSSDへとアップグレードしました。作業には専用工具や両面テープ、トルクスドライバーなどが必要でしたが、事前の情報収集と過去のDIY経験を活かして、無事に換装を完了。Time Machineによる復元で、元の作業環境もそのまま再現できました

意外と簡単!必要な道具はAmazonのセットで揃うから安心

MacのSSD換装には専用の工具や両面テープなどが必要ですが、Amazonではそれらがセットになった商品が多数販売されており、個別に買い揃える手間もなく、初心者でも安心して作業に取りかかれます。実際に私も、換装用SSD・トルクスドライバー・液晶パネル用の両面テープなどが一式揃ったキットを購入し、スムーズに作業を進めることができました。

特殊工具もAmazonで手軽に入手可能。DIYのハードルは意外と低い

MacのSSD換装には、普段あまり使わない特殊な工具が必要になります。たとえば、T5・T8・T10などのトルクスドライバーや、液晶パネルを開けるためのピザカッター型ツール、静電気防止用のスパッジャーなどが代表的です。ですが、これらはすべてAmazonでセット販売されており、必要なものをまとめて揃えることができます。

ネット情報が充実している今、DIY換装は“人柱”じゃない!

ひと昔前なら、iMacのSSD換装は「人柱覚悟」のチャレンジでしたが、今では交換キットを販売しているメーカーや修理専門サイトが、写真付きの手順や動画を丁寧に公開してくれているため、安心して作業に取り組める環境が整っています。特にCrucialやiFixitなどのサイトでは、モデル別に詳細なガイドが用意されており、初心者でも迷わず進められます

- Crucial Japan:iMac・MacBook向けSSD換装ガイド

- iFixit:モデル別の分解・交換ガイド(英語)

まだ戦える!SSD換装でiMacが見違えるほど快適に

不調だったHDDをSSDに交換しただけで、起動時間やアプリの立ち上がりが劇的に改善され、作業効率が大幅にアップしました。もっさりしていた動作が一変し、まるで別のマシンのような軽快さを取り戻せたことで、「まだまだ現役で戦える!」という実感が湧いてきました

メモリ増設は面倒。iMac 21.5インチはロジックボード裏にスロットがある構造

iMac 21.5インチモデルでは、メモリスロットがロジックボードの裏側に配置されているため、増設作業には本体のほぼ全分解が必要になります。液晶パネルの取り外しに加え、ロジックボードを一度取り出す必要があるため、作業の難易度と手間が一気に上がります。

メモリ交換・増設しなかった理由

- SSD換装だけでも十分に快適性が向上したため、メモリ増設までは行わず

- 分解工程が多く、ケーブルや基板へのリスクも高まると判断し、今回は見送り

- そもそも32bit環境では4GB以上のメモリは認識されないため、用途によっては増設の必要性が低いケースも

SSDは“円安の中でも比較的安定した価格帯を維持している数少ないパーツ”

最近の円安で輸入パーツ全体の価格が上昇傾向にある中、SSDは比較的値上がりの影響を受けにくいパーツとして注目されています。これは、SSDの主要構成要素であるNANDフラッシュメモリの価格が2023年から2024年にかけて大幅に下落していたことが背景にあります。

1年以上経過しても快適。SSD換装の効果は持続中!

SSDに換装してから1年以上が経過しましたが、今もなお快適に動作しており、大きなトラブルやストレスを感じることなく日々の作業に使えています。HDD時代のもっさり感が嘘のようで、「やってよかった」と心から実感しています

MacBook Pro 2012(2013)もDIY修理。古い機種こそ手をかける楽しさがある

投稿者はiMacだけでなく、MacBook Pro 2012(2013)モデルの修理にも挑戦。バッテリーの膨張やディスプレイのコーティング剥がれといった“古いMacあるある”にも、自ら手を動かして対応しました。メーカーサポートが終了していても、ネット上の情報や交換キットを活用すれば、まだまだ現役で使えるマシンに蘇らせることができます

まとめ

今回は、動作が重くなったiMac 2017を、DIYによるSSD換装で復活させるまでの全工程をご紹介しました。

「カリカリ…」というHDDの動作音は完全に消え、起動時間は半分以下に。アプリの立ち上がりも驚くほど速くなり、まるで最新機種のようにキビキビと動く、最高の“現役マシン”がここに誕生しました。

この挑戦を通じて得られた、最も重要な3つの結論を共有します。

- iMac分解の“壁”は、もはや存在しない かつてはプロの領域だったiMacの分解ですが、今や専用のオープナーと接着テープがセットになったキットが安価で手に入ります。これとネットの丁寧な解説動画さえあれば、初心者でも驚くほど安全に作業を進められます。

- SSD換装は、最高のコストパフォーマンスを誇る延命術 数万円の修理費用や、数十万円の買い替え費用をかけることなく、1万円前後の投資で、体感速度を劇的に向上させることができます。円安の今、価格が安定しているSSDは、賢い選択です。

- “自分で蘇らせる”体験は、最高の満足感をもたらす 自分の手で愛機を分解し、新しい命を吹き込む。このプロセスを通じて、ハードウェアへの理解が深まり、ただの「道具」だったiMacが、かけがえのない「相棒」へと変わる感覚は、何物にも代えがたい喜びです。

もしあなたのiMacが、その性能を持て余して眠っているのなら、ぜひこの「SSD換装」という魔法を試してみてください。最小の投資で、最大の感動があなたを待っています。