廃車寸前からの復活劇!友人に託されたGIANT FCR2再生プロジェクト

「これ、もうダメかも…」

そう言って友人が差し出したのは、雨ざらしで放置され、サビと汚れにまみれたGIANT FCR2。

2006年モデルのクロスバイクとしてはすでに“旧車”の域に入りつつある一台でしたが、フレームはまだ生きている。

「だったら、もう一度走らせてみよう」——そんな想いから始まった、再生プロジェクトの記録です。

パーツの洗浄、消耗品の交換、そしてBBやワイヤーの調整まで。

DIY初心者でも挑戦できるよう、実際にかかった費用や使用した工具、作業のコツも交えて紹介しています。

「自転車は乗るだけじゃない。いじる楽しさもある」——そんな気づきをくれた一台との出会いでした。

この記事でわかること

- 廃棄寸前のFCR2を再生するためのステップ

- 必要なパーツとその価格(BB/チェーン/ケーブルなど)

- DIYでの作業の流れと注意点

- 初心者でも挑戦できる“整備の入り口”としての魅力

- 自転車屋さんとのやり取りや、プロの視点から得た学び

自転車レストア

自転車カスタムに興味があったが、まだ何もしたことがない状態で、友人がお金出すし、壊してもいいからと、普段乗りクロスバイクをレストアすることになりました

この記事は2010年の体験記をまとめた記事になります

GIANT FCR2 2006

普段乗り・自転車旅にも使えるように購入した2006年モデルのクロスバイク

GIANT FCRシリーズは、フラットバーロードバイクと言われてはいましたが、ジャンルとして成立しているのか不明

メンテナンス問題

大阪梅田の自転車専門店購入(友人購入)だが、現在住んでいるのは岸和田市

自転車専門店が、他店購入品持ち込みを嫌がる理由

- 取扱いメーカーではない場合、部品が手に入らない

- 不具合箇所の責任が、曖昧になる

- 不必要な作業が増えることが多い

- 客との信頼関係がないので、工賃で揉める

オーバーホール費用

自転車屋(スポーツバイク専門店)などに依頼した場合、およそ5万円以上かかります

オーバーホール作業費(3万円程度)+部品代(時価)

作業費

自転車を分解し、汚れを落とし、消耗品を交換して、組み立てる作業は、作業の早い人でも半日~1日作業なので、時間単価分の費用を請求されます

(作業費用例)

細かい作業を時間単価でまとめてくれるので、総合的には安くなる

- クランク交換:3,000円

- バーテープ交換:2,000円

など、個別で作業を行うと作業費が高くなる

部品代

オーバーホールの作業の範囲は、作業を行う技術者の拘りおよび発注者の希望により変わります(金額はロードバイクを想定したもので、安く見積もっています)

オーバーホールで大体交換する部品

- ブレーキケーブル:約3,000円

- シフトケーブル:約3,000円

- ブレーキシュー:約3,000円

- チェーン:約4,000円

- バーテープ(グリップ):約3,000円

- タイヤ:約10,000円

- チューブ:約3,000円

使用している部品の希少性や年式によって、部品代は大きく変動します

見えている範囲で主に消耗品と言われる部品交換以外にも、交換する箇所があります

見えていない・気にしていないけど交換する場所

- ヘッドパーツ:約5,000円

- ブラケットカバー:約2,000円

- BB:約4,000円

- スプロケット:約6,000円

- RD用プーリー:3,000円

- チェーンリング:約10,000円

- コンポーネント:グレードなどにより時価

使用している部品の希少性や年式によって、部品代は大きく変動します

見えない箇所は、お金がかかると嫌がられるので、交換せずに清掃・グリスアップで済ませることが多いように思いますが、確実に傷んでいく場所なので、どこかのタイミングで交換する必要があります

シマノがオススメの理由

スポーツバイクで、シマノ製品をよく使っている理由は、国内メーカーで安定して部品を調達できる(安くすることができる)

シマノが主流なのは日本だけで、海外では別のメーカーが使われている場合が多い

DIYする理由

自転車は買ったら他にほとんどお金がかからないと始める人が多いので、修理・オーバーホールに数万円必要だと知って、安くする方法でDIYを選択する

DIYは決して安くなるわけではない

DIYをオススメされない理由

自転車屋などでDIYメンテナンスをオススメしないスタッフが多いと思いますが、自社が儲からないからだけではありません

安全性・部品の調達問題などあるので、時間と余計なコストがかかる場合があり、最悪な状態で投げ出し、相談されても困るからと推測されます

自転車用の特殊な工具を揃えると、作業費より高い

趣味の範囲

大変でも楽しいので投稿者はDIYでメンテナンスをする

DIYメンテナンスは、万人にオススメはしない

再生計画

実際にオーバーホール(メンテナンス)を行った体験記を順に紹介します

この記事は2010年の体験記をまとめた記事になります

登場人物

登場人物が数人いるので、下記の名称で統一します

- ワタクシ:投稿者

- 友人A:今回の依頼者

- 友人B:前オーナー(購入者)

- 師匠:自転車仲間

- エドワード:FCR2の愛称(友人A命名)

預かったエドワードの状態を確認しながら、作業を進めていきます

やるべきことの確認

長年にわたり屋外の駐輪場に放置されていたため、バイク全体に深刻な汚れが蓄積し、劣化も著しい状態です。

徹底的なクリーニング

汚れた状態でそのまま乗ることは考えられないため、まずは丁寧なクリーニングが欠かせません。

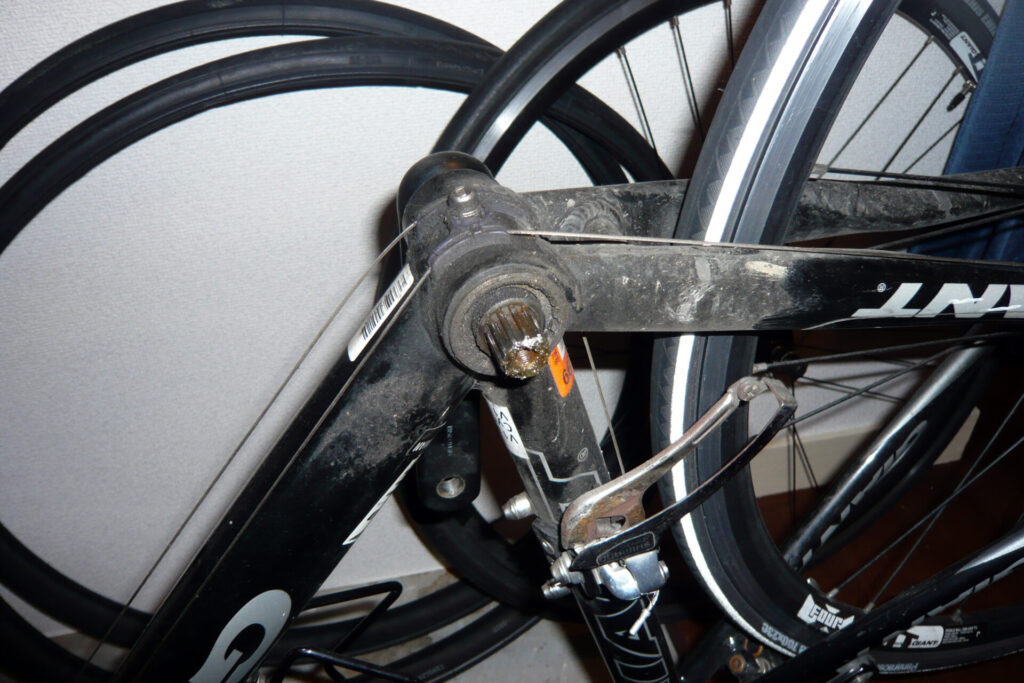

クランク周辺の不具合と対処

友人Bや師匠からは、「漕ぎ出しに違和感があるため、クランク周辺は交換したほうが良い」とのアドバイスを受けました。

また、友人Aからは「ギシギシと異音がする」との指摘もありました。

これらの症状から、ボトムブラケット(BB)の破損または劣化が疑われるため、交換が必要と判断されます。

チェーンの交換と点検

チェーンは見た目からも使用不能と判断できるほど劣化しており、消耗品であることから交換は当然の対応です。

正確な状態を確認するためには、チェーンチェッカーを使用して摩耗具合を測定することをおすすめします。

ケーブル類の交換

チェーンと同様に、ケーブル類も定期的な交換が必要な消耗品です。

当時は「ケーブル」ではなく「ワイヤー」と呼んでいた記憶がありますが、劣化が進んでいる可能性が高いため、交換は必須と判断しました。

ブレーキシューの交換

ブレーキシューも走行に関わる重要な消耗品のひとつです。

安全のためにも、新品への交換が必要です。

タイヤ・チューブの交換

タイヤおよびチューブも経年劣化が進んでいるため、安全面を考慮し新品へ交換いたします。

作業方針の決定

現時点で確認できる不具合や劣化箇所については、上記の通り作業内容を判断いたしました。未経験ながらも、可能な範囲でこれらの整備を進めてまいります。

使用パーツの特徴と注意点

クロスバイクには一般的にMTB用のパーツが使われていることが多いですが、GIANT FCR2においてはブレーキレバーを除き、ほとんどがロードバイク用のパーツで構成されています。

このように、やや珍しい構成のバイクであることが、後々のメンテナンスや部品交換時におけるトラブルの原因となることがあります。

概算見積もり

工具を除くパーツ代金の見積もり(2024年6月現在)

見積金額:21,000円(Amazon購入の場合・概算)

BB

TRUVATIV BB Power Spline 113 x 68 alloy cups(約6,000円※現在廃盤の為、高騰しています)

後に大問題を起こすパーツ(レアパーツ)

チェーン

SHIMANO CN-HG40(約2,000円)

ケーブル(MTB・ブレーキ)

SHIMANO MTB用ケーブルセット(約2,000円)

ケーブル(MTB・シフト)

SHIMANO ケーブルセット(約2,000円)

ブレーキシュー

カードリッジタイプ(約1,500円)

タイヤ

パナレーサー パセラ(約5,500円)

チューブ

パナレーサー 仏式(約2,000円)

部品調達に関する注意点

友人に交換部品の費用について事前に伝えていましたが、調査を進めるうちに、ボトムブラケット(BB)の形状が一般的なスクエアタイプではないことが判明しました。

そのため、想定していた部品とは異なる規格が必要となり、その旨を友人に改めて報告いたしました。

GIANT FCR2 2006

モデル名は、部品を買い集める段階で、判明しました(書類などは全部紛失)

http://www.giant.co.jp/2006/bikes/flatbar_compact_road/fcr.html

BBの形状

当時GIANTのバイクで採用されていたTRUVATIVのPower Splineだったことが判明

http://www.giant-pa.jp/truvativ/items/bb_powerspline.html

TRUVATIV

GIANT傘下のパーツメーカーで、現在はSRAMに吸収されています(SRAMはGIANT支援でほぼ傘下らしい)

予算変更の報告

部品の仕様変更に伴い、交換にかかる予算が変更となったため、その旨を友人に報告いたしました。

予算が少し上がったので、友人Aに報告する(当時3,150円)

分解作業の開始

作業を進めるため、取り外せる部品は一旦すべて外してから作業に取り掛かります。

ドライブトレインの分解

クランクなどのドライブトレイン関連部品を取り外します。

錆びたチェーンの切断

チェーンカッターを使って、錆びついたチェーンを切断しました。

トラブルの予兆

作業を進める中で、不安を感じる嫌な予感がしてきました。

フィキシングボルトの緩み

クランクを固定しているフィキシングボルトが緩んでいる状態でした。

クランクがグラついていた原因は、これに起因している可能性があります。

以前はこまめにメンテナンスに出していたため、この状態を放置していた購入店に対して疑念が生じました。

クランクの取り外し

コッタレス抜きを使用してクランクを取り外しました。

フィキシングボルトが緩んでいたため、比較的簡単に外すことができました。

左側クランクの固着

左側(非ドライブトレイン側)のクランクは固着しており、取り外すのに少し苦労しました。

劣化したグリスの状態

グリスにはゴミや汚れが付着し、悪臭が漂うほどに劣化していました。

ボトムブラケット(BB)の歪み確認

回転がスムーズでなく、回転軸に歪みがあることを確認しました。

クランクが緩んだ状態のまま、健脚な友人Aが頻繁に使用していたため、致し方ない状態と考えられます。

ボトムブラケット(BB)の取り外し

シマノ製の専用工具を使用して、ボトムブラケットを取り外しました。

スクエアタイプBBの外し方とコツ

岸和田でお世話になった自転車店の店長から教わった、スクエアタイプBBを外す際の注意点とテクニックをご紹介します。

シマノ製のBB抜き工具はネジをなめやすく、ネジを痛めると二度と外せなくなるリスクがあります。

そのため、適当なワッシャーを使って工具をしっかり押さえた状態で回すことが重要です。

初めての作業でしたが、店長のアドバイス通りに進めた結果、問題なくBBを取り外すことができました。

固着とグリスの欠如

ドライブトレイン側のネジが固着していましたが、外してみると驚くことにグリスが全く塗られていませんでした。

流れ出たり乾燥した跡も見当たらず、出荷時からグリスが塗られていなかった可能性が高いと考えられます。

リアディレイラー(RD)の取り外し

ケーブル類を外す作業のため、リアディレイラー(RD)も取り外しました。

分解作業の完了

ハンドルなども取り外し、一通りの分解作業を終えました。

ただし、当時は戻せなくなるかもしれないという不安もあり、完全には分解しきっていませんでした。

クリーニングについて

当時の写真やメモが紛失しているため、クリーニング作業の詳細については割愛いたします。

組立作業の開始

クリーニングを終えた後、購入して揃えた部品をエドワード(GIANT FCR2)に取り付けていきます。

ブレーキシューの交換

摩耗してすり減ったブレーキシューを新品に交換しました。

限界を超えた摩耗状態

素人の目にも明らかなほど、ブレーキシューが限界まで摩耗していました。

メンテナンスの重要性を痛感させられる状態です。

カートリッジタイプのブレーキシュー

購入当初からカートリッジタイプのブレーキシューを採用しており、メンテナンス性に優れたクロスバイクです。

一般的に安価なクロスバイクでは一体型が多いため、これは大きな利点と言えます。

ボトムブラケット(BB)の装着

メンテナンス前はBBのネジ山にグリスが塗られていませんでしたが、今回はしっかりとグリスを塗布しました。

これにより、雨水などの侵入を防ぐ効果が期待できます。

クランクの装着

クランクの接合部にグリスを塗布し、丁寧に取り付けました。

作業スペースの確保

当時は作業台が高価だったため購入を見送り、代わりにビニールシートを広げて本体を寝かせた状態で作業を行っていました。

現場検証のような撮影

友人Aが一眼レフカメラを持ち出し、撮影を始めたため、まるで事件現場の鑑識カメラマンのような雰囲気に。

哀れな姿のエドワード(GIANT FCR2)がそこにありました…。

ケーブルの仮止め

ブレーキおよびシフトケーブルを通し、一旦仮止めを行いました。

少しずつ自転車らしい形が見えてきました。

ハンドル位置の調整

逆さまの状態で作業を進めていたため、ハンドルの位置が正しいかどうか不安がありました。

取り付け痕を確認すると、左右で5mmのズレが見られました。

今回のトラブルは、出荷時の問題なのか、それとも購入した自転車専門店の対応に起因するのか判断が難しい状況です。

持ち込み自転車を扱う際の専門店スタッフの気持ちも理解できるようになってきました。

スプロケットはSRAM製

取り付け前にパーツクリーナーで洗浄したところ、スプロケットがSRAM製であることが判明し、驚きました。

チェーンの長さ調整

取り外したチェーンの長さを参考にしつつ、チェーンカッターを使って適切な長さにカットしました。

ただし、元のチェーンは伸びている可能性があるため、あくまで参考程度の調整です。

ケーブル調整

シフトの不具合

ケーブルを通して動作確認を行ったところ、変速が正常に作動しませんでした。

原因は、ハンガー部分への取り付けが正しく行われておらず、しっかりはまっていなかったことによるものでした。

ブレーキの不具合

ブレーキキャリパーに不具合が発生し、原因が特定できなかったため、一旦オイルに浸して様子を見ることにしました。

キャリパーを引いた後、元の位置に戻らない状態が続いています。

不具合の原因

ケーブルの種類を間違えて使用していました。

シフト用とブレーキ用のアウターケーブルを取り違えて通していたのです。

今となっては考えられないミスですが、初心者であり、限られた知識を本や自転車屋の店長から教わっただけだったため、思いもよらない間違いを犯してしまいました。

ホイールの問題発覚

ほぼ完成に近づいていましたが、ホイールに問題が見つかりました。

友人Aと友人Bが何度か前転して倒してしまったため、ホイールが曲がってしまっていたのです。

幸いにも大きな怪我がなかったのは不幸中の幸いでした。

- 前輪:左右2mm程度の振れ(調整可能かな?)

- 後輪:楕円になっている(上下・左右振れが大きい)

今後の対応方針

友人Aの判断により、しばらくは現状のホイールを使い続けつつ、徐々に買い替え候補を探していくことになりました。

FCR2は、ロードバイクと同じ(ハブ長:前100mm・後130mm)規格なので、汎用性が高い

オーバーホール終了

まだいくつか問題は残っていますが、一応形としては完成しました。

ちなみに、友人Aが「けいおん!」の萌えポスターの前に自転車を並べて写真を撮るという、面白い一幕もありました。

今回の課題と今後の対応

大きく振れているホイールをはじめ、いくつかの不完全な点は残っていますが、友人Aの判断で事故を起こさない程度には組み上がっており、今回のオーバーホールは終了となりました。

課題については引き続き解決に向けて取り組んでいきます。

ブレーキケーブルの左右逆取り付け

ブレーキケーブルを左右逆(ヨーロッパ仕様)に取り付けてしまっていたため、時間のあるときに改めて正しい位置に入れ替える予定です。

クランクのトルク不足による緩み

クランクの締め付けトルクが不足していたため、走行中に緩むトラブルが発生しました。

- トルク管理できていなかった(トルクレンチ必須)

- 組立後、各ボルト類の増し締めを行わなかった

- 組立てた満足感で、作業の質が悪かった

まとめ

2006年モデルのGIANT FCR2を、未経験者が初めてオーバーホールに挑戦しました。

初心者でも何とかなる

自転車屋の店長からアドバイスを受けられたことが大きな安心材料でしたが、経験が全くなくてもスポーツバイクの組み立ては十分に可能です。

動画で学べる現代ならではの挑戦しやすさ

2024年現在は、YouTubeなどの動画で作業手順を確認できるため、以前よりもずっと気軽にチャレンジできる環境が整っています。

DIYのメリット

私は、DIYや持ち込み自転車の修理を快く受け入れてくれる自転車屋の店長にサポートしてもらえたため、作業が非常にスムーズに進みました。

また、質問した際には必要なパーツ類も購入しており、安心して作業に取り組むことができました。

- コストを安くできる(作業工賃がかからない)

- 自転車の構造などを理解できる

- トラブルに強くなる

- 現在(2024年)は、YouTubeなど情報が多いので困らない

- カスタム可能

- 手に入らない部品・工具がほぼない(ネット通販の充実)

現在(2024年時点)では、ブログ・YouTubeなどで、プロが作業手順や注意点を発信してくれているので、作業を行う敷居は下がっています

DIYのデメリット

初めての作業では誰でも失敗しがちで、思わぬ追加コストが発生することもあります。

そのため、「安く仕上げたい」と考えてDIYを始めても、結果的には自転車屋に依頼したほうが安く済む場合が多いことも覚えておく必要があります。

- 初期投資が大きい(工具代など)

- 失敗=コストアップ

- 作業スペースが必要

- 部屋などを汚すので、家族から嫌われる

- とんでもない間違いをする(左右逆・似たものを違う)

- 自転車屋から嫌われる場合あり

自分でロードバイクを組むと本当に安いのか?

GIANT FCR2 再生で感じた、DIYの醍醐味と“旧車”の可能性

友人からの依頼——“このFCR2にもう一度走らせたい”という想い

サビだらけで放置されていたFCR2を見て「もう無理かも」と諦めかけていた友人からの相談がきっかけ。

けれど、「フレームはまだ生きてる」と目を輝かせる姿に背中を押され、再生プロジェクトがスタートしました。

分解・徹底洗浄で“新品同然”の輝きへ

汚れやサビでくすんでいた車体も、パーツごとに分解して丁寧に洗浄することで本来の輝きを取り戻しました。

「思ったよりちゃんとしたフレームじゃん」と、自分の手で蘇らせる達成感がありました。

消耗品フル交換——走行性能復活のための投資額

チェーン・スプロケット・ケーブルなど、走行に関わる主要パーツはすべて交換。

費用こそかかりましたが、操作感やペダリングの軽さが劇的に改善され、「これならまだまだ走れる」と実感しました。

メンテで身につくスキルと次のDIY野望

ひとつひとつの整備作業を通して、ワイヤー調整やBB周りの構造理解など、確実にスキルアップ。

「次はホイール手組みや再塗装にも挑戦してみたい」と、旧車ならではの奥深さに惹かれ始めています。