“引きの軽さ”はルーティングで決まる!ブレーキケーブル取り回しの実践テクと失敗談

「ケーブルなんて通すだけでしょ?」

そう思っていたら、STIレバーの中で迷子になり、アウターの長さで悩み、最後はセンター出しでやり直し…。

今回は、ブレーキケーブルのルーティングに初挑戦した記録をお届けします。

使用したのは、シマノのブレーキケーブルセットとTL-LR15などの専用工具。

作業は、STIレバーからアウターケーブルを通し、長さを調整しながらキャリパーブレーキまで固定。

ワイヤーカッターで断面を整え、キャップをかぶせてビニールテープで仕上げるという流れですが、「どこから通す?」「どこまで切る?」「どこで固定する?」という“地味だけど奥深い”工程が続きます。

この記事でわかること

- STIレバーからのケーブルルートと通し方のコツ

- アウターケーブルの長さ調整と“余裕の持たせ方”

- ケーブル断面の整え方とキャップ処理の注意点

- センター出しやテンション調整で“引きの軽さ”を実現する方法

- 作業中に起きた“あるあるトラブル”とその対処法

ケーブルルーティング調整

ここからは、ケーブルの長さを適切に調整し、操作のしやすさと機能性を両立させる作業に入ります。

ケーブルの取り回しは自転車の動きに大きく影響するため、丁寧に仕上げていきます。

トライアンドエラーで調整

上手くできる自信はありませんが、試行錯誤を繰り返しながら少しずつ調整していくつもりです。

失敗を恐れず、根気強く取り組むことが大切だと感じています。

ケーブル調整の開始

まずはアウターケーブルの長さを決めていきます。

右側のケーブル調整

右側のブレーキケーブルからスタートです。

STIレバーのカバーをめくると、ケーブルを差し込む場所があるので、そこにケーブルの先端を差し込みます。

ハンドル内側にはケーブル用の溝があり、そこに沿わせながらバランスを見て長さを調整します。

刃物は良いものを使いたい

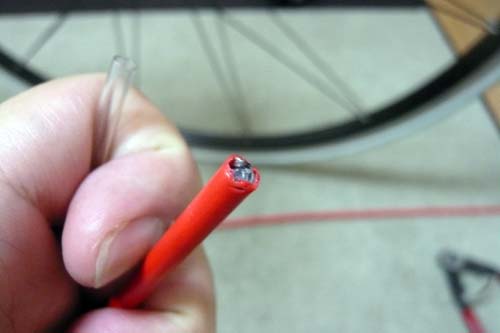

自分が使っているワイヤーカッターは安物なので、切断面がきれいではなく無茶苦茶になってしまいます。

断面を整える

切断面はヤスリなどで丁寧に整えます。

ここが雑だとトラブルの原因になりかねません。

また、ケーブルを通す穴も潰れていることがあるため、千枚通しなどを使って穴を広げ、インナーケーブルがスムーズに通るようにしておきます。

ヤスリ等を使って整えておきます。これが汚いとそこからトラブルの原因になりそうな気がします。

先端にキャップを付ける

キャリパーブレーキに通す側のインナーケーブルの先端には、キャップを取り付けておきます。

これにより、ケーブルのほつれを防ぎ、滑らかな動きを維持できます。

STI側のキャップは不要

一方、STIレバー側のケーブル先端にはキャップは不要です。

レバー内部でしっかり固定されているため、キャップなしでも問題ありません。

左側のケーブル調整

次は反対側のケーブル調整です。

作業しやすくするために、まずフレームにケーブルを這わせてから、レバー側の長さを決める方法がおすすめです。

この手順でスムーズに作業が進みました。

インナーケーブルの通し方

アウターケーブルの長さを決めたら、次にインナーケーブルを通します。

グリスの塗布

まずはインナーケーブルにグリスをしっかり塗りましょう。

グリスを塗らないと、ケーブルの内外で摩擦が大きくなり、動きが悪くなる可能性があります。忘れずに塗ることが大切です。

ケーブル通しのポイント

ブレーキレバーを引いた状態にすると、内部にケーブルを通すための穴が見えます。

インナーケーブルをその穴に通していきますが、作業しやすくするために、仮で張ったアウターケーブルは一旦抜いておくとスムーズです。

キャリパー側のケーブル通しと仮固定

レバー側の作業が終わったら、次はアウターケーブルにインナーケーブルを通し、キャリパーブレーキまで延ばします。

ここでケーブルを固定しますが、まだ調整を続ける予定なので、仮止めの状態にしておき、余ったケーブルは残しておきます。

ケーブルは細い鉄線を編んだ構造なので、切断するとバラバラになってしまいます。

そのため、切断部分を保護するキャップが付属していますが、それは最後に取り付けます。

同様の手順で、反対側もレバーからアウターケーブル、そしてキャリパーブレーキへとケーブルを通しておきます。

ビニールテープでケーブル固定

ハンドルに沿わせているケーブルが動かないように、ビニールテープでしっかり固定しました。

必要な箇所だけ留めれば問題ありませんが、今回はバーテープを巻く練習も兼ねて、丁寧に巻いてみました。

赤いテープを選んだ理由

赤いテープを巻いたのは、特に意味があったわけではありません。工具箱に白と赤のテープが入っていて、前回は白を使ったので、今回は赤を使ってみただけです。赤でコーディネートしようとこだわったわけではありません。

“通すだけ”じゃない!ケーブルルーティングで変わる操作感と満足感

アウターの長さは“見た目”と“動き”のバランスが命

ハンドルを切ったときに突っ張らず、でもだらしなく垂れない絶妙な長さを探るのが意外と難しい。

「あと2cm短くすればよかったかも…」という後悔が、次回への学びになりました。

ケーブルの断面処理は“引きの軽さ”に直結

ワイヤーカッターで切っただけでは、中の鉄線がバラけてインナーが引っかかる原因に。

ヤスリと千枚通しで断面を整えるひと手間が、スムーズな引き心地を生むカギでした。

センター出しとテンション調整は“最後の仕上げ”

ブレーキアームの左右バランスや、シューとリムの隙間を1.5mmに揃える微調整は、「効きすぎず、緩すぎず」の絶妙なブレーキタッチを実現するための重要工程。

STIのリーチ調整ネジも活用して、握りやすさまでしっかり仕上げました。