【ロードバイクDIY】愛車が“新品以上”に蘇る!PINARELLO PARISオーバーホール全記録

「なんだか、愛車が全体的に重い…」 「ブレーキやシフトの引きが、明らかに渋くなってきた…」

長年連れ添ったロードバイクに、そんな“お疲れ”のサインを感じていませんか?

プロに頼めば数万円コースのオーバーホール。その費用と待ち時間を前に、ついメンテナンスを後回しにしてしまう…そんなサイクリストは少なくないはずです。

この記事では、そんなあなたのために、愛車PINARELLO PARISをDIYによるフルオーバーホールで、“新品以上”のコンディションに蘇らせた一部始終を徹底レポートします。

ケーブル、BB、チェーンといった消耗品の交換はもちろん、フレームのガラスコーティングやコンポのアップグレードまで。この記事を読めば、ショップ依頼の1/3以下の費用で、最高の性能と深い愛着を手に入れるための、全ての知識と手順が分かります。

- ロードバイクライフを快適に続けるために|“オーバーホール”は定期メンテの要!

- PINARELLO PARISの再整備スタート|3年ぶりのフルオーバーホールへ

- のんびりスタートがDIYの醍醐味|焦らず丁寧に愛車と向き合う時間

- 部品調達はネット通販で効率よく!PINARELLO PARIS対応パーツも入手可能

- 分解作業スタート|PINARELLO PARISの構造と“クセ”を理解しながら慎重に進行

- “輝きを取り戻す”が今回のハイライト!PINARELLO PARISにガラスコーティング施工

- 組立工程スタート|“順番より効率”を優先したスマートな再構築

- ケーブル再装着|“見えないところ”こそ丁寧に。細部に魂を込める作業

- スプロケットの取り付け|交換&クリーニングで駆動系をリフレッシュ!

- チェーン交換|“脱脂→長さ調整→ミッシングリンク”でスマートに装着完了!

- 変速調整&インナーケーブル処理|“赤キャップ”と“自作シール”で仕上げに個性をプラス!

- ST-6700 ブラケットカバー交換|“滑らせテク”で力技をスマートに!

- バーテープ巻き|黒ベルベット素材で“しっとり高級感”を演出!

- 作業完了!センサー類を戻してPINARELLO PARISが完全復活

- リムブレーキ×シマノコンポなら“半日整備”も夢じゃない!

- まとめ

ロードバイクライフを快適に続けるために|“オーバーホール”は定期メンテの要!

「最近なんとなく重い」「変速が決まらない」「ブレーキの効きが甘い」——

そんな小さな違和感を放置していると、パーツの摩耗やトラブルの原因になってしまいます。

だからこそ、ロードバイクを長く・快適に楽しむためには、定期的なオーバーホール(分解・清掃・再組立)が欠かせません。

オーバーホールの主な効果

- 内部の汚れや古いグリスを除去し、パーツ本来の性能を回復

- ベアリングやケーブル類の摩耗をチェック&交換することで、トラブルを未然に防止

- ブレーキ・変速の操作感が劇的に改善し、安全性も向上

- 結果として、新品に近いコンディションを取り戻せる

“快適なロードバイクライフ”は、メンテナンスから始まる

- オーバーホールは、愛車の寿命を延ばすだけでなく、乗る楽しさを再発見させてくれる作業

- 特にDIYで行えば、構造理解が深まり、愛着も倍増します

オーバーホールは“自己責任時代”の必須メンテナンス|安全と快適性を守るために

ロードバイクメーカーは、2〜3年に1度のオーバーホールを推奨しています。

これは単なる“ショップの営業トーク”ではなく、安全性と快適性を維持するための現実的な目安です。

ノーメンテの代償は“乗り心地の悪化”と“楽しさの喪失”

- グリスが切れたベアリング、固着したケーブル、摩耗したブレーキパッド…

→ これらはすべて、走行性能の低下やストレスの原因 - 「なんか最近楽しくないな」と感じたら、それは整備不足のサインかもしれません

ノーメンテは“事故の引き金”にもなる

- 実際に、整備不良が原因で事故に至った事例は少なくありません

- イベント会場などで、錆びたチェーンや切れかけたケーブルのバイクを見るとヒヤッとすることも…

- 走行中に巻き込まれないよう、そういった車体には近づかないようにしているというのも納得です

車検制度はない=すべて“自己責任”の世界

- ロードバイクには自動車のような法的な車検制度は存在しません

- 一部のイベントでは整備済証明の提出を求められることもありますが、基本的には自己判断・自己管理

- だからこそ、自分の命を守るためにも、定期的なオーバーホールは欠かせないのです

オーバーホールの費用と期間|“高騰時代”でもDIYならコストを抑えられる!

近年の物価上昇や人件費の高騰により、ロードバイクのオーバーホール費用も上昇傾向にあります。

ショップに依頼する場合、費用も期間もそれなりに覚悟が必要です。

ショップ依頼時の費用相場(2025年現在)

| 項目 | 費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 作業費(分解・洗浄・再組立) | 約40,000円〜 | 内容により変動あり |

| 部品代(ケーブル・グリス・消耗品) | 約20,000円〜 | 実費交換が基本 |

| 合計 | 約60,000円以上 | パーツ交換が多いとさらに増加 |

- 特にディスクブレーキ車や電動コンポ搭載車は、追加費用が発生しやすい傾向にあります

作業期間の目安

- 通常:1週間前後

- 繁忙期(春・秋):2〜4週間かかることも

- パーツ取り寄せが必要な場合は、さらに納期が延びる可能性あり

DIYなら“費用1/3以下”も可能!

- 工具やグリスを揃える初期投資は必要ですが、2回目以降はほぼ消耗品代だけ

- 自分で整備することで、構造理解とトラブル対応力も身につく

PINARELLO PARISの再整備スタート|3年ぶりのフルオーバーホールへ

今回の作業対象は、7年前に手に入れたPINARELLO PARIS(2013モデル)。

前回のオーバーホールから約3年が経過しており、

「そろそろ全体的に重く感じる」「ケーブルの引きが渋い」といった症状も出始めていたため、

再びフルメンテナンスに踏み切ることにしました。

今回のDIYオーバーホール作業内容|PINARELLO PARISを“新品以上”に蘇らせる工程一覧

今回のPINARELLO PARISオーバーホールでは、機能性の回復と見た目のリフレッシュを両立するために、以下の作業を実施予定です。

特にアンダーラインの項目は、走行性能や安全性に直結する“必須メンテナンス”として優先度高めです。

作業項目一覧と目的

| 作業内容 | 目的・補足 |

|---|---|

| ケーブル全交換(アウターを黒に変更) | 操作感の改善・見た目の統一感アップ |

| チェーン交換(伸びているので) | 変速性能の回復・スプロケット摩耗防止 |

| BB交換(グレードを落としてコスト調整) | 回転抵抗の低減・異音対策 |

| STI交換(105→ULTEGRAへ段階的移行) | 操作性向上・コンポ統一に向けたアップグレード |

| スプロケット交換(ULTEGRAに変更) | 変速精度の向上・チェーンとの相性改善 |

| ガラスコーティング施工 | フレーム保護・美観アップ・汚れ防止 |

| ブラケットカバー交換 | 手触りと操作性の改善・見た目のリフレッシュ |

| バーテープ交換 | クッション性とグリップ感の回復・カラー変更も可 |

ポイント

- ケーブル・チェーン・BB・STI・スプロケットは、走行性能に直結するため“必須項目”

- ブラケットカバーやバーテープ、ガラスコーティングは、快適性や見た目の向上に貢献

- 予算や時間に応じて、優先順位をつけて実施するのが◎

作業費用とパーツ代の目安|DIYなら15,000円前後でオーバーホール可能!

PINARELLO PARISのDIYオーバーホールにかかる最低限のパーツ代を、

Amazonなどで入手可能なコスパ重視の価格帯でざっくりと見積もると、約15,000円前後で収まります。

15,000円

パーツ代のみ

ケーブル

シマノケーブルセット(ブレーキ):約2,000円

シマノケーブルセット(シフト):約2,000円

チェーン

シマノ10速チェーン(ULTEGRA 6701):約3,500円

BB

シマノBB(ITA):約3,000円

ピナレロのフレームはITA規格なので、注意です

ブラケットカバー

シマノ(ST-6700):約1,200円

常に握って汚れ・劣化が激しい部品

バーテープ

スパカズ:約3,000円(好みのものを選んでください)

ロードバイクブームが過熱し始めてから、高級化していますね

のんびりスタートがDIYの醍醐味|焦らず丁寧に愛車と向き合う時間

今回のPINARELLO PARISのオーバーホールは、特に急ぎの予定もなかったため、ゆったりと作業をスタート。

「今日はここまで」「次は週末に続きを」——そんなペースで進められるのも、DIYならではの自由さと楽しさです。

部品調達はネット通販で効率よく!PINARELLO PARIS対応パーツも入手可能

今回のオーバーホールに必要なパーツは、AmazonやYahoo!ショッピング(中古はオークション)などのネット通販を活用して調達しました。

PINARELLO PARISのようなやや年式の古いモデルでも、シマノ系コンポや汎用パーツであれば比較的入手しやすいのがありがたいところです。

コンポーネント

PINARELLO PARISは、もともとSHIMANO 105グレードで組まれていた仕様でしたが、

現在は少しずつパーツを交換しながら、ULTEGRAグレードへとアップグレード中です。

この“段階的なコンポ移行”は、コストを抑えつつ性能を引き上げる賢い選択でもあります。

ブラケットカバー

シマノ製はバーテープより安いので、交換します

BB

DURA-ACEグレードからグレードダウンです

チェーン

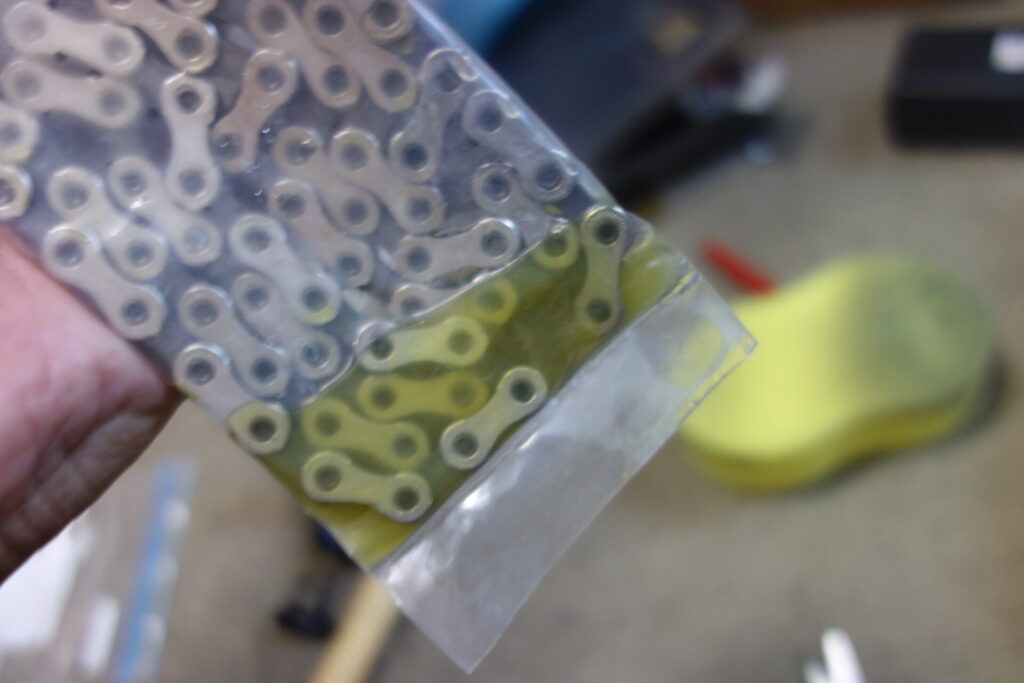

シマノ製の値上がりが大きいので、中華製廉価商品です

バーテープ

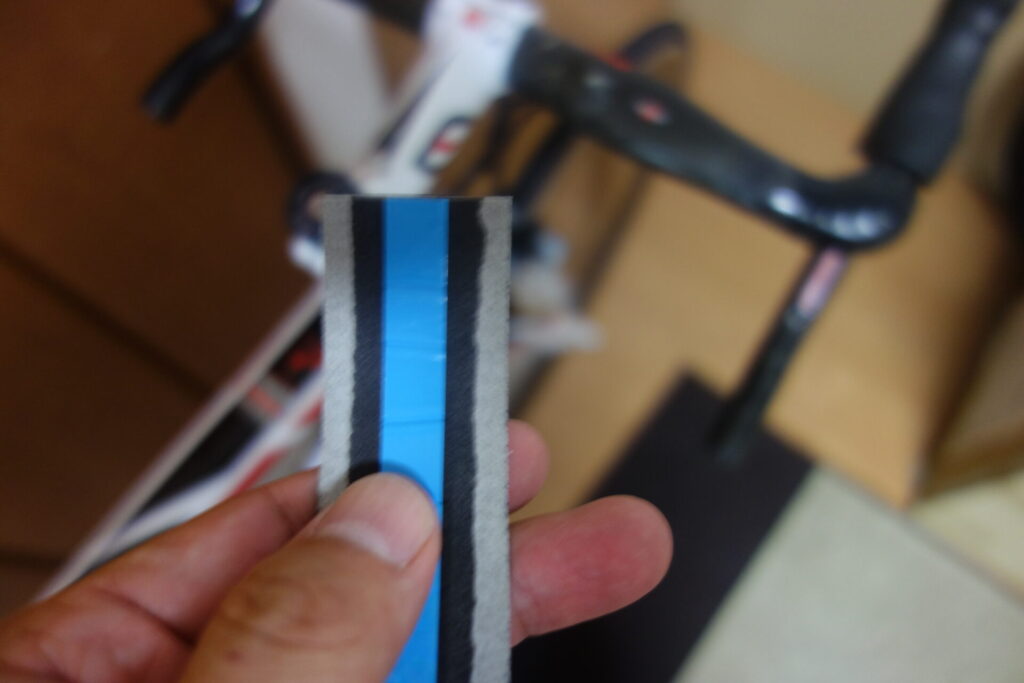

先日、大阪市内自転車屋散策時に見つけたものを使います

スプロケット

STIなどと一緒に購入した中古のULTEGRA(12-27)に交換します

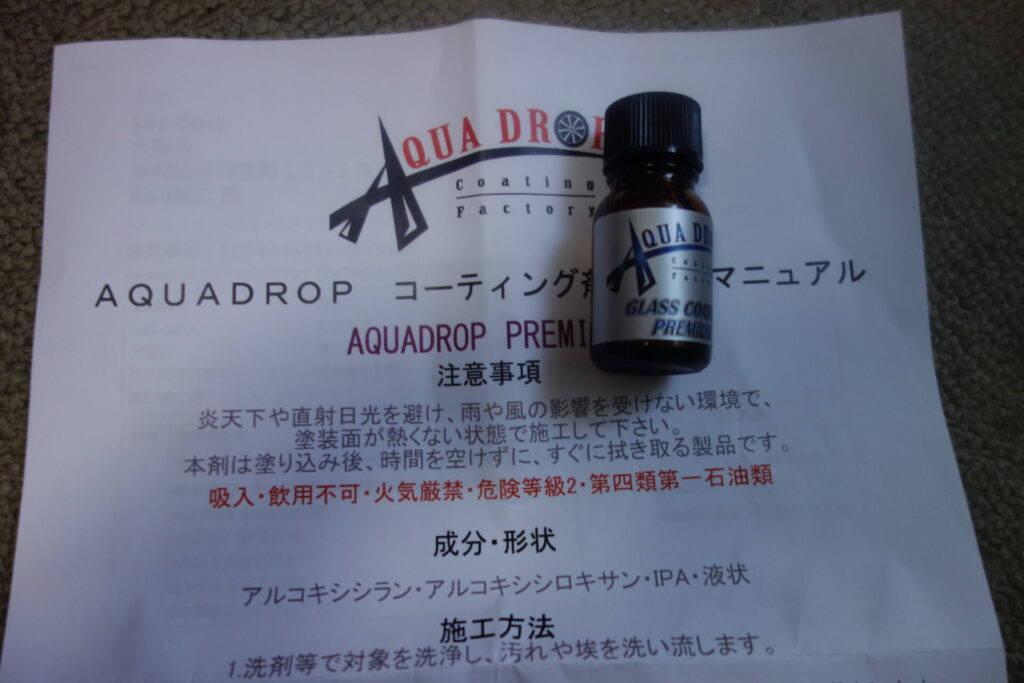

ガラスコーティング

自動車用コーティング剤を購入しました

ベアリング

今回は、清掃のみで対応しましたが、ヘッドパーツのベアリングも購入しました

分解作業スタート|PINARELLO PARISの構造と“クセ”を理解しながら慎重に進行

いよいよPINARELLO PARISの本格的な分解作業に着手。

今回はケーブル・チェーン・コンポーネント・BB・ヘッドパーツまで、広範囲にわたる分解を実施しました。

モデル特有の構造や規格もあるため、事前の情報収集と工具の準備がカギになります。

チェーンの取り外し|再利用しないが“長さ確認”のために工夫

- 再利用予定はないものの、新しいチェーンの長さを測るために

→ コネクトピン部分で切断して取り外し - チェーンカッターがあれば、ピンを押し出すだけで簡単に分離可能

ケーブルの取り外し|内装フレームならではの注意点も

- ケーブルキャップはペンチで引き抜く(先端がバラけるのでケガ注意)

- ケーブル止めネジは5mmアーレンキーが基本

- 内装ケーブルの場合は、古いケーブルを抜く前にライナーを通しておくと◎ → PINARELLO PARISではブレーキのみライナーを通し、シフトは直挿しで対応

- ライナーの抜け防止にはタイラップで出口を固定(クリップは外れやすい)

コンポーネントの取り外し|トルクス混在に注意!

- シマノ10速以前:5mmアーレンキーでほぼ対応可能

- 11速以降や社外品:4mmアーレンキーやトルクス(星形)ネジが混在

- PINARELLO PARISでは、

→ BB下パネル:T20トルクス

→ リアブレーキ固定ネジ:T30トルクス

ヘッドパーツの状態確認|交換予定→清掃のみに変更

- 上側:6806-RS(BB30と同規格)

- 下側:6808-RS(シールド型推奨)

- 回転がスムーズだったため、今回は交換せず清掃のみで対応

BB(ボトムブラケット)の取り外し|ITA規格は“硬い”が特徴!

- PINARELLO PARISはITA(イタリアン)規格のスレッドBB

- ネジが非常に硬く、手持ちの工具では外せず専用工具を追加購入

- 購入した工具は、HOLLOWTECH II・ウルトラトルクなど複数規格に対応可能な万能タイプ

“輝きを取り戻す”が今回のハイライト!PINARELLO PARISにガラスコーティング施工

中古で手に入れたPINARELLO PARIS。

「元の輝きは知らないけれど、今よりもっと美しくしたい」——そんな想いから、

今回はコンパウンド磨き+ガラスコーティングの2層仕上げで、

“見た目のリフレッシュ”と“手触りの変化”を実現しました。

コンパウンド磨き|使い込んだフレームにツヤを取り戻す

- 私の作業では、すでに定番化しているコンパウンド磨きで、フレーム表面のくすみや細かい傷を除去

- 使用しているコンパウンドは残りわずかになるほど、愛用のメンテナンスアイテム

- この工程で下地を整えることで、コーティングの定着とツヤ感が格段にアップ

ガラスコーティング1回目|スポンジ塗布→すぐ拭き取りで驚きの変化

- 洗車用スポンジに少量のコーティング液を取り、フレーム全体に塗布

- すぐにマイクロファイバークロスで拭き取るだけで、一気にツヤが復活

- ついでにクランクや金属パーツにも塗布して、全体の統一感を演出

乾燥時間と2回目の施工|短時間でもしっかり定着

- 通常は2時間程度の乾燥が推奨されるが、乾燥した季節だったため30〜60分で再施工可能

- 2回目のコーティングで、納得の深みある輝きに仕上がる

コスパ最強!1,500円のコーティング剤でこの仕上がり

- 使用したのは市販の1,500円前後のガラス系コーティング剤

- 「誇張して光らせてもよかったけど、これは実際に試してほしい」

→ 手触りの変化や防汚性も体感できるレベル

最終乾燥|広い面積ではないので、数時間で実用レベルに

- 自動車のような広範囲ではないため、数時間で十分に乾燥

- 季節や湿度によっては数日置くとさらに定着が安定

組立工程スタート|“順番より効率”を優先したスマートな再構築

いよいよPINARELLO PARISの再組立フェーズへ。

今回はあえて“教科書通り”の順番にこだわらず、作業効率と整備性を重視した順番で進行しました。

この柔軟さこそ、DIYメンテナンスの醍醐味ですね。

BB(ボトムブラケット)取付|外すのは苦労、でも取付はスムーズ

- ITA規格のBBは外すのがとにかく硬いのが特徴

→ しかし、取り付けは驚くほどスムーズに進行 - ネジ山にグリスをしっかり塗布し、専用工具で均等に締め込むだけ

クランク取付|シマノの整備性の高さを実感

- 使用したのはシマノのHOLLOWTECH IIクランク

- 専用工具は必要ですが、締め付けトルクは12N·m程度と軽め

→ カンパニョーロの24N·m超えと比べると、作業負担が少なくて助かる

コンポーネント取付|“正しい位置”に仮組みしておくのがコツ

- フロントディレイラーやリアディレイラーなどは、まずは所定の位置に取り付け

- この段階では調整は後回しにして、全体のバランスを見ながら進める

ブラケット取付|カバー交換と水平出しで操作感アップ

- ブラケットカバーを交換するため、一度外してから再装着

- この方法だと作業がしやすく、位置調整もスムーズ

- 水平確認には、50cm程度の定規+水平器を使用

- 感覚でやると左右差が出やすいため、視覚的な基準が重要

- 位置が決まったら、規定トルクでしっかり締め付け

- 特にカーボンハンドル使用時はトルク管理が必須

ケーブル再装着|“見えないところ”こそ丁寧に。細部に魂を込める作業

組立工程もいよいよ終盤。

今回はケーブルの再装着と固定作業を行いました。

この工程は、操作感・見た目・安全性すべてに関わる重要なパート。

だからこそ、“適当”ではなく“適切”な長さと処理が求められます。

ケーブルの長さ調整|“動き”と“美しさ”のバランスが命

- ハンドルを左右に切っても突っ張らず、だらしなく垂れない絶妙な長さに調整

- 「適当な長さ」とは、感覚ではなく経験とバランス感覚に基づいた“ちょうどよさ”

固定はビニールテープで|“動かないところ”だけを丁寧に巻く

- ケーブルが暴れないよう、動かない部分をビニールテープで固定

- 見えない部分でも、巻き方の丁寧さが仕上がりに差を生む

- 「細部に魂が宿る」——まさにその通りの作業

ケーブル先端の処理|ヤスリで整えて“引きの軽さ”を守る

- ワイヤーカッターで切った断面は、鉄線がバラけて引っかかりの原因に

- ヤスリや千枚通しで断面を整え、インナーケーブルの通りをスムーズに

- このひと手間が、操作感の軽さと耐久性に直結

ピンぼけ写真もまた“リアル”なDIY記録

- 手が汚れていたり、作業に集中していたりすると、写真がピンぼけになるのもご愛嬌

- でもそのぶん、作業に本気で向き合っていた証拠でもありますね

スプロケットの取り付け|交換&クリーニングで駆動系をリフレッシュ!

今回はスプロケットを新品に交換し、ホイールに再装着。

外したついでにフリーボディ周辺もクリーニングしておくことで、駆動系全体の動きがスムーズになります。

スプロケット交換時のポイント

- ロックリング工具+チェーンウィップを使って取り外し&取り付け

- 装着前に、フリーボディの溝にグリスを薄く塗布しておくと固着防止に◎

- スプロケットの刻印や歯数を確認し、正しい順番で組み付ける

トルクレンチがない場合の締め付けについて

- シマノのスプロケットロックリングの規定トルクは約40〜50N·mとかなり強め

- トルクレンチがない場合は、しっかりと“ガチッ”と止まるまで締めるのが目安

- ただし、締めすぎると固着や工具破損のリスクもあるため、

→ 長めのレンチで“手の力でしっかり締める”程度がちょうど良いとされています

今後のために:スプロケット対応のトルクレンチも検討を!

- スプロケットの締め付けには、24mmソケット+ロックリング工具+9.5mm差込のトルクレンチが必要

- 例えば、SK11 SDT3-060などはスプロケット対応で、強トルクにも対応できる設計になっています

チェーン交換|“脱脂→長さ調整→ミッシングリンク”でスマートに装着完了!

新品チェーンの取り付けは、駆動系のリフレッシュに欠かせない工程。

今回はミッシングリンク仕様ということで、着脱のしやすさとメンテナンス性の高さがポイントです。

新品チェーンは“脱脂”が基本|パーツクリーナーでワックス除去

- 工場出荷時のチェーンには、防錆用のワックス(グリス)がたっぷり付着

- このまま使うと、汚れを呼び込みやすく、潤滑性能も不安定

- 取り出す前にパーツクリーナーでしっかり脱脂しておくことで、

→ 後の注油やワックス処理がしっかり定着

チェーンの長さ調整|前回のチェーンを“型紙”にするのが正解

- オーバーホール時は、前回使用していたチェーンの長さを基準にカット

- 特に同じスプロケット構成・リアディレイラーであれば、長さはほぼ共通

- チェーンカッターで必要なコマ数を残してカットし、ミッシングリンクで接続

ミッシングリンクで簡単接続|着脱がラク&洗浄も時短に!

- 今回はKMCなどのミッシングリンクを使用

→ 工具なしでも装着可能なタイプもありますが、専用プライヤーがあると確実 - チェーンの下側にリンクをセットし、ペダルを踏んで“カチッ”とロックするのが定番手順

- 今後のチェーン洗浄や交換も、リンク部分で簡単に着脱できるのが大きなメリット

変速調整&インナーケーブル処理|“赤キャップ”と“自作シール”で仕上げに個性をプラス!

組立が完了したら、仕上げの変速調整とインナーケーブルの処理へ。

この工程は、操作感の最終仕上げと見た目の完成度を左右する重要なステップです。

変速調整|スムーズな動作と“音”で仕上がりを確認

- フロント・リアともにトップ〜ローまでスムーズに変速するかを確認

- ディレイラーのリミットボルトとテンション調整を微調整しながら、

→ チェーンが擦れず、音鳴りしないポイントを探る - 実走前にスタンド上での変速チェックは必須

インナーケーブル処理|“赤キャップ”でさりげない個性を演出

- ケーブルの先端はヤスリで整えてバラけ防止

- キャップは余っていた赤をチョイス

→ 機能的には同じでも、ワンポイントのカラーが全体の印象を引き締める - ペンチや電工プライヤーでしっかりカシメて固定

傷防止シールは自作で対応|必要最小限でOK!

- ケーブルがフレームに当たりそうな箇所に、自作の保護シールを1か所だけ貼付

- 市販のプロテクターもあるが、透明フィルムやビニールテープでも十分代用可能

- 「見えないけど、ちゃんと守ってる」——そんなDIYらしい気配りが光るポイント

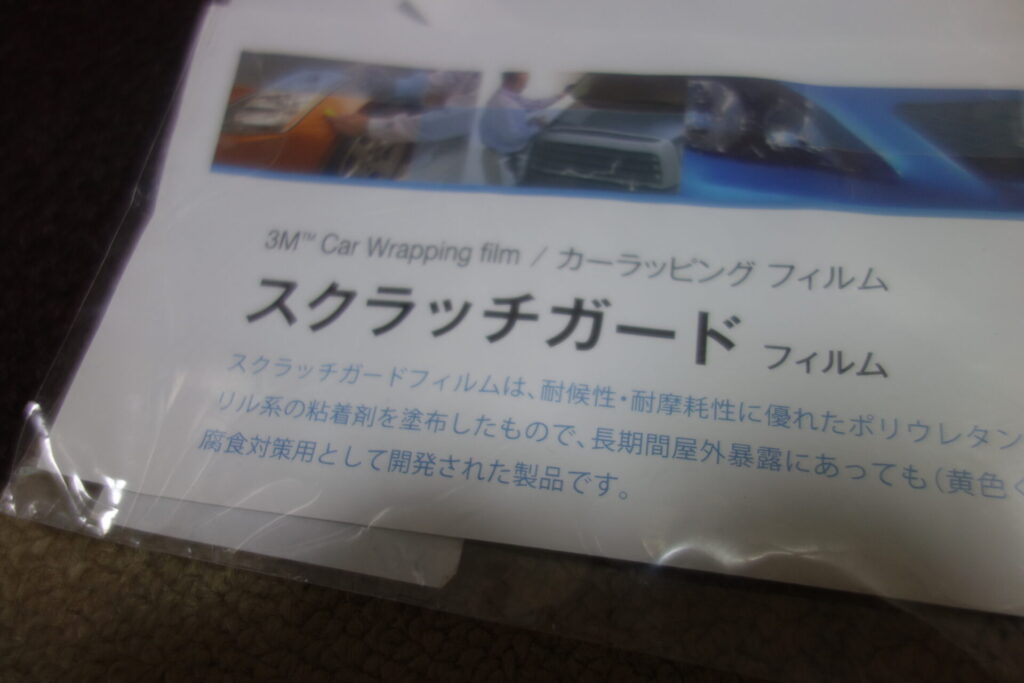

ST-6700 ブラケットカバー交換|“滑らせテク”で力技をスマートに!

STIレバーのブラケットカバー交換は、見た目と操作感を一新できる小さなリフレッシュ作業。

特にST-6700のような10速世代のレバーは、カバーが硬めで装着にコツが必要ですが、

今回はビニール袋やラップを活用した“滑らせテク”で、スムーズに取り付けました。

取り付け手順|“押し込む”より“滑らせる”がコツ

- ブレーキレバー側からカバーを差し込む

- カバーの内側にビニール袋やラップを巻いておくと、

摩擦が減ってスルッと滑り込むように装着可能

- カバーの内側にビニール袋やラップを巻いておくと、

- 手のひら全体で押し込むように力をかける

- 指先だけではなく、手のひら全体で均等に圧をかけるとズレにくい

- 装着後、ビニールを引き抜いて完了

- カバーの内側に残らないよう、ゆっくり丁寧に引き抜く

補足:ST-6700のブラケットカバーは“専用品”を選ぶこと!

- ST-6700用のカバーは、STIレバーの型番に合わせた専用品が必要です

- 互換性のないカバーを使うと、ズレや破れの原因になるので注意

- 交換用パーツ番号:SHI-ST6700-Y6SC98180(左右セット)

バーテープ巻き|黒ベルベット素材で“しっとり高級感”を演出!

仕上げのバーテープ巻きは、見た目と握り心地を左右する大事な工程。

今回は黒のベルベット調素材を使用し、しっとりとした質感と高級感のある仕上がりを目指しました。

巻き方のポイント|ネオモルフェでも基本は同じ

- 両面テープ付きなので、剥がしながらテンションをかけて巻いていく

- 巻き始めはバーエンド側から内巻きスタート

- ネオモルフェのような複雑な形状のハンドルでも、少し引っ張りながら隙間なく巻くのがコツ

- ブラケット周辺は上部→下部の順に覆い隠すように巻くことで、見た目もスッキリ

巻き方向の工夫と仮止めで左右バランスを調整

- ブラケット下部は内巻き/上部は外巻きで、手の動きに沿った自然な仕上がりに

- 片側を巻いたら仮止めして、反対側とバランスを確認

- 最終的に必要な長さで斜めにカットし、左右の見た目を揃える

仕上げ処理|細部のこだわりが完成度を高める

- 先端はビニールテープでしっかり固定し、必要に応じて化粧シールで美しく仕上げ

- バーエンドキャップは、純正品だと外れやすいため、ねじ止めタイプを再利用

- これで走行中の脱落リスクも回避

作業完了!センサー類を戻してPINARELLO PARISが完全復活

すべての整備・組立作業を終え、最後に外していたセンサー類(スピード・ケイデンス・パワーなど)を元の位置に戻して作業完了です。

これでPINARELLO PARISは、見た目も操作感も“新品以上”のコンディションに復活しました。

センサー類の再装着ポイント

- スピードセンサー

- ホイールマグネットの位置を確認し、フォーク内側にしっかり固定

- ケイデンスセンサー

- クランクアーム裏に装着し、ペダリング時に干渉しない位置へ

- パワーメーター(装着している場合)

- 配線やマグネット位置を確認し、通信テストも忘れずに

- サイコンとのペアリング確認

- 走行前に各センサーが正しく認識されているかチェック

“整備完了”はゴールではなく、次のライドのスタートライン

- 今回のDIYオーバーホールで、構造理解・整備スキル・愛着すべてがレベルアップ

- あとは実走で変化を体感するだけ。

- 「軽くなった!」「変速が気持ちいい!」そんな瞬間が待っています

リムブレーキ×シマノコンポなら“半日整備”も夢じゃない!

今回のPINARELLO PARISのDIYオーバーホールを通じて実感したのは、

リムブレーキ+シマノコンポーネントの整備性の高さと、部品調達のしやすさでした。

部品が揃っていれば、半日でオーバーホール完了も可能!

- ケーブル交換、BB・チェーン・スプロケットの交換、ブラケットカバーやバーテープの巻き直しまで、慣れていれば4〜5時間程度で一通りの作業が完了

- 特にリムブレーキ仕様は構造がシンプルで、専用工具も少なくて済むのが魅力

- シマノ製品は互換性や情報も豊富なので、迷わず作業を進めやすい

“整備しやすい=長く乗れる”という安心感

- 今回のように、少しずつパーツをアップグレードしながら整備していくスタイルなら、愛車を10年、15年と乗り続けることも十分可能

- 「DIYでここまでできるんだ」と感じられる体験は、ライドの楽しさにもつながる

まとめ

ワイヤーというワイヤーをすべて交換し、駆動系の心臓部であるBBやチェーンも一新。フレームは磨き上げられ、輝きを取り戻す──。こうして、私のPINARELLO PARISは、単なるリフレッシュに留まらない、“新品以上”とも言える最高のコンディションへと生まれ変わりました。

今回のDIYオーバーホール挑戦で得られた、最も重要な3つの結論を共有します。

- “走りの軽さ”は、細部の積み重ねで決まる 劇的な変化をもたらしたのは、高性能なパーツそのものよりも、新しいケーブルの滑らかさや、丁寧にグリスアップされたベアリングの回転抵抗の低さでした。「神は細部に宿る」を実感する、最高の体験でした。

- 工具は“出費”ではなく、未来の安心への“投資”である 初期投資は必要ですが、一度揃えれば、今後のメンテナンス費用を劇的に抑えることができます。何より、自分の手で愛車を整備できるというスキルと自信は、お金には代えがたい一生モノの資産です。

- リムブレーキと機械式コンポの「整備性」は、やはり偉大 構造がシンプルで、部品の入手性も良い。今回の作業を通して、シマノの機械式リムブレーキコンポが、いかにDIYフレンドリーで、長く付き合えるシステムであるかを再確認しました。

あなたの愛車も、ほんの少し手をかけるだけで、驚くほどのポテンシャルを取り戻すかもしれません。この記事が、あなたの次なるライドを、そしてロードバイクライフそのものを、もっと豊かにするためのきっかけとなれば幸いです。