【ロードバイク初心者の手組ホイール挑戦記】32Hホイールを自作!工具選び・失敗・達成感までリアルに記録

「完成車のホイールじゃ物足りない。自分で組んでみたい」

そんな想いから始まったのが、ロードバイク初心者による“32H手組ホイールDIY挑戦”。

この記事では、DURA-ACEハブやALEXRIMSのリムを使い、カラースポーク・潤滑剤・振れ取り台などを揃えて、リアルな失敗と学びを繰り返しながらホイールを組み上げた体験記を紹介します。

この記事でわかること

- 初心者が手組ホイールに挑戦するまでの準備と妄想

- 工具選びの葛藤(パークツール vs ミノウラ)と購入判断

- スポーク通し・仮組み・テンション調整の流れと注意点

- ニップル破損・塗装剥がれなどの失敗と補修対応

- 完成後の試走とセンター調整の苦労

手組ホイールに挑戦したい

自分だけのホイールを作ってみたくて、「手組ホイール」にチャレンジすることに。ネットで情報を集めてみると、必要な工具や手順、注意点などを解説している記事や動画がたくさん見つかりました。特に「スポークテンション」や「振れ取り」の作業は奥が深く、簡単ではなさそう。でも、それだけに完成したときの達成感は格別だろうな…とワクワクしています。

この記事は2013年に複数回に分けて投稿した内容をまとめたものです

情報収集でイメージを膨らませる

まだ具体的な準備が何も整っていない段階では、まずは全体のイメージを明確にすることが重要です。

ネットや書籍などから幅広く情報を集め、取り組むテーマや分野についての理解を深めていきましょう。

具体的には、関連する知識や実例を調べ、どのような手順やポイントがあるのかを把握することから始めます。

そうすることで、これからやるべきことが具体的にイメージでき、準備や計画もスムーズに進められます。

DURA-ACEハブのホイールについて

当時使っていたDURA-ACEハブの手組ホイールは、32本スポークの2交差組みで、リムも低め。見た目があまりかっこよくありませんでした。

だから、DT SWISSのディープリムやカラー付きスポーク・ニップルを使ってみたいとよく妄想していました。

フロントハブの購入

やってみたい気持ちが先行し、ヤフオクで安く出ていたフロントハブを勢いだけで落札しました。

SHIMANO HB-4600

落札金額はなんと100円、送料が680円でした。

落札金額100円+送料680円

冷静になれ

しかし落ち着いて考えると「買ってしまったけど、どうしよう…」と不安に。

それでも「やるしかない!」と覚悟を決めました。

少しずつ始める

限られた予算の中で、自転車に乗ったり旅行に行ったりする楽しみも大切にしたいので、部品や道具は少しずつ揃えていくことに決めました。

パーツ集め

当時勤めていた会社は比較的自由な雰囲気で、上司も自転車仲間でした。

購入したパーツは会社に置かせてもらい、二人であれこれ妄想を膨らませていました。

便利な会社保管システムと家族への対応

ネット通販で購入したパーツは会社に保管していたため、家族に見られる心配はありませんでした。

とはいえ、結局はバレてしまうので、自宅で作業を始める前に、当時書いていたブログで状況を報告し、理解を得るようにしていました。

コンセプトを決めて部品集めをスタート

メインバイクではなく、セカンドバイクの練習用として割り切り、安くて丈夫なホイールを組むために部品を集め始めました。

リアハブの購入

先に購入したフロントハブがTiagraの4600シリーズだったため、同じシリーズのリアハブも購入しました。

価格記録なし(多分安かったはず)

リムの購入

安くて丈夫そうだったので、ヤフオクでALEXRIMSのACE-18リムを購入しました。

価格記録なし(多分安かったはず)

安さには理由があった

リムのニップル穴にはバリが多く残っていて、そのままでは使えないため、削り落とす作業が必要でした。

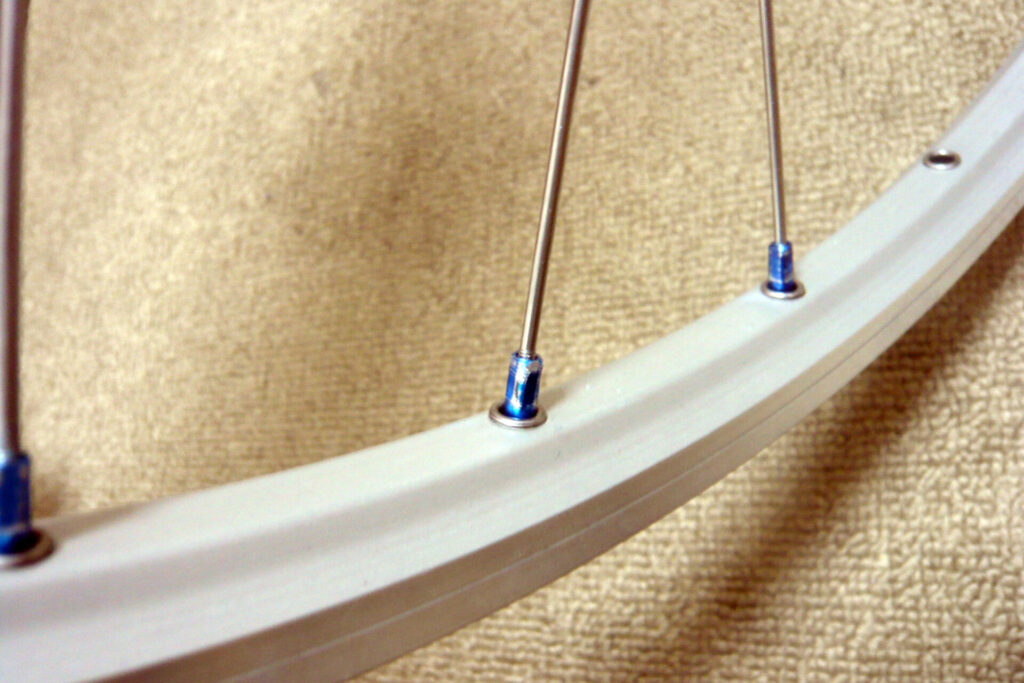

ニップル選びのこだわり

リムがシルバーだったため、色合いを考えて青色のカラーニップルを少しこだわって購入しました。

ホシ#14(青)を購入しました

リムテープの選択

リムと同じサイズの622×17のリムテープを、価格の安さを理由に購入しました。

スポークの準備

購入したハブとリムの長さを計測し、適切なスポークを発注すれば、手組み作業を始められます。

スポーク長の算定

スポークの長さは、インターネット上にある計算サイトを使って算出しました。

便利なサイトを活用

自作ツールを作成しました。

計測と計算の結果

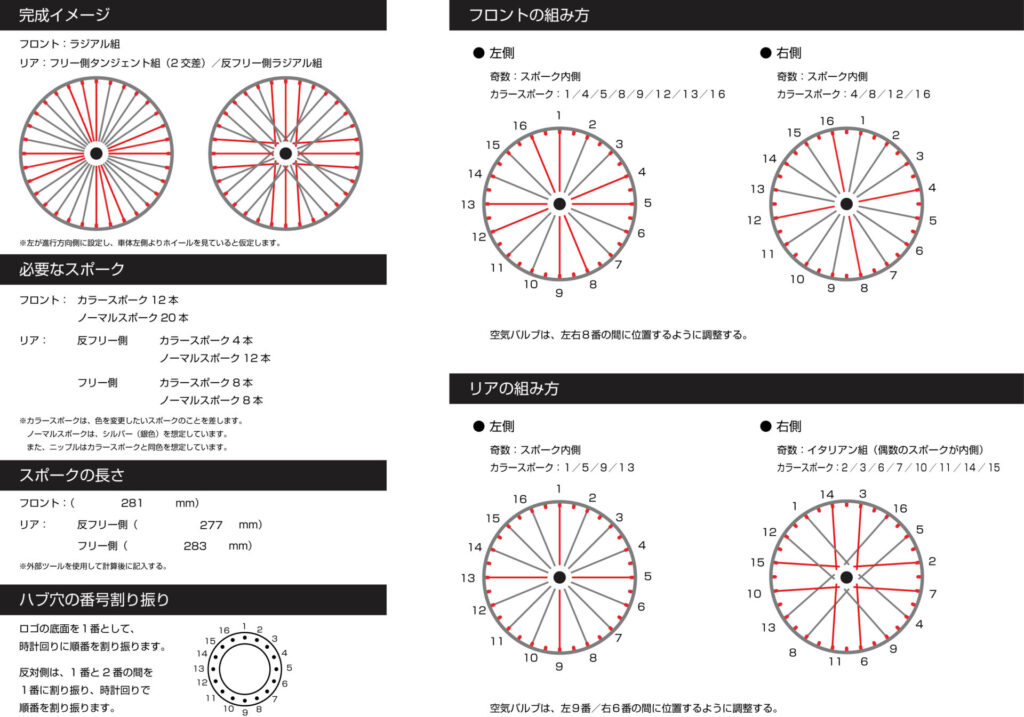

素人ながら計測した、今回使用したパーツの計算結果を公開します。

リム(ALEXRIMS ACE18)

有効リム径 599mm

- 外周計測(直径3カ所を測る)

- 平均値を出す

- ニップルをセットし、リムの深さを測る

- 外周からリムの深さを引く

正しく測れたのか、全く自信なしです。

フロントハブ(HB-4600)

ハブスポーク穴 38mm(左右)

ロックナット距離 100mm

ロックナットーフランジ距離 16mm(左右)

リム穴オフセット 0mm(ロードバイクは0mmらしい)

スポーク穴径 2.5mm(左右)

スポーク数 32

スポーク交差 0(ラジアル組にしたいので)

281mm:32本

281.3mm(小数点以下は切り捨て)

リアハブ(FH-4600)

ハブスポーク穴 45mm(左右)

ロックナット距離 130mm

ロックナットーフランジ距離 32mm(左) 50mm(右)

リム穴オフセット 0mm(ロードバイクは0mmらしい)

スポーク穴径 2.5mm(左右)

スポーク数 32

スポーク交差 0(左) 2(右)

左277mm:16本

277.7mm(小数点以下は切り捨て)

右283mm:16本

283.2mm(小数点以下は切り捨て)

結果:必要なスポーク

計測結果から、以下のスポークがあれば手組ホイール作業を始められます。

277mm:16本

281mm:32本

283mm:16本

正確性への不安

測った数値が本当に正しいか、自信はありません。

もしこれを参考にして間違っていると言われても、責任は負いかねます。

スポークの購入先

ネット注文で1本単位から購入できる「パックスサイクルオンラインショップ」でスポークを発注しました。

失敗の不安

組み立てるまで、測定や計算が正しいかどうか不安でした。

変則組

2:1組をする機会があり、その計算方法を別記事でまとめています

パーツが揃う

ハブやリムの寸法から算出し、ネットで注文したスポークが届きました。

丁寧なショップ対応

ネット注文をしたところ、丁寧な対応をしてもらえました。

在庫もあったため、すぐに発送してもらえました。

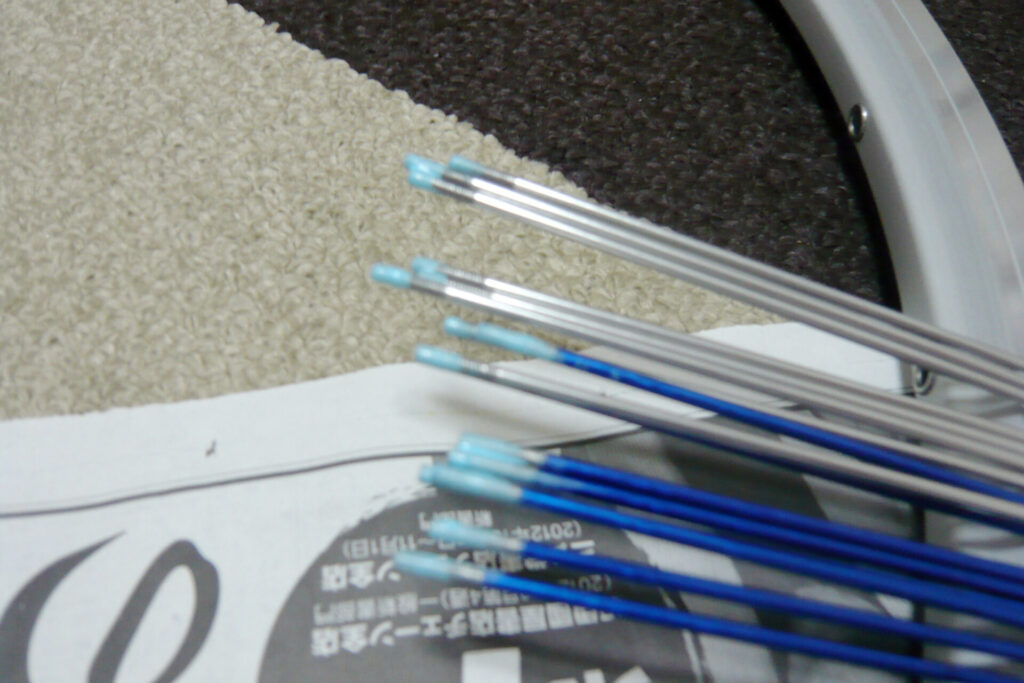

カラースポークと普通のスポークの購入

シルバーのスポークとカラースポークを別々の業者に依頼しました。

どちらも分かりやすく分別され、丁寧に梱包されて届きました。

PAXCYCLE(パックスサイクル)

http://www.paxcycle.com/index.html

有限会社 金澤輪業

http://bike.gn.to/bicycle.htm

スポークの量と重さ

ホイール1セット分より多めに注文したためか、スポークはとても重く感じました。

ハブやリムを持った時はそれほど重さを感じなかったのですが、スポークは#14(2.0mm)という太さのためか、重みを強く感じました。

ホイールの重さの正体

ホイールの重さの多くは、実はスポークの重さが占めているのかもしれません。

落ち着いた気持ちに

パーツが揃い、本を読んで勉強したことで、満足感と達成感がありました。

まさに、参考書を買って満足してしまうあの感覚です。

図解で作業を明確に

組み立てミスはよくあることなので、作業内容を明確にするために図解を描いて進めることにしました。

タスクの決定

こうして指示をまとめておけば、作業しながら混乱せずに済むだろうと仕様書を作るのは楽しい作業でした。

- ラフでスポークの組み合わせ等をイメージした落書き

- 落書きを清書

- 組立てる時に間違えないようにルールを決める

- 実際にやってみる

振れ取り台の購入準備

あとは振れ取り台を購入すれば、いよいよ作業を始められます。

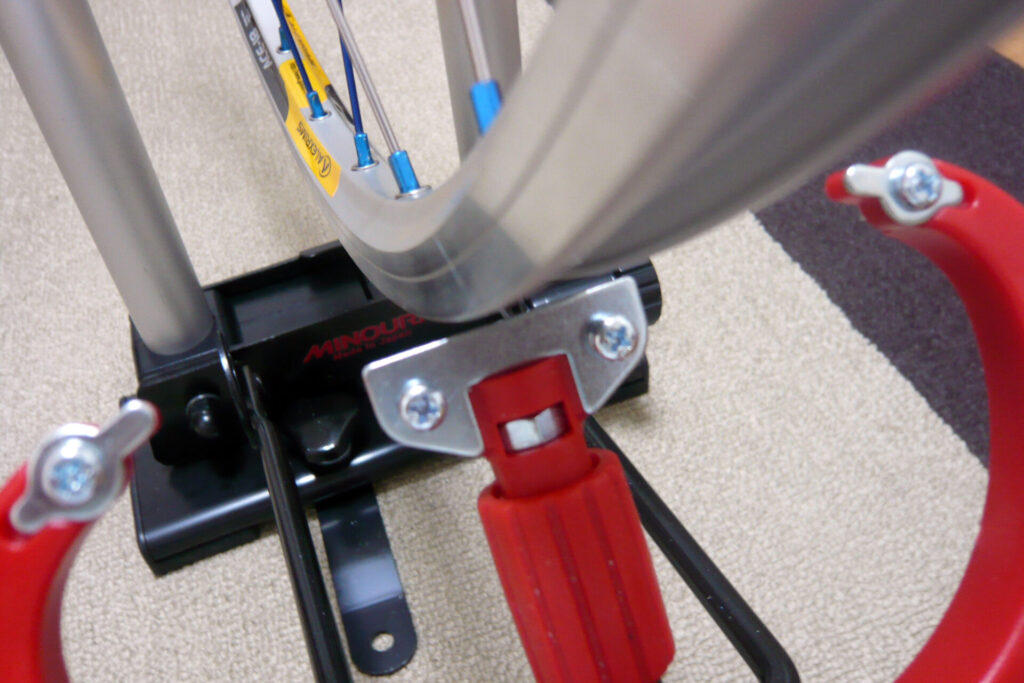

振れ取り台の選定

自転車店のスタッフなどからアドバイスを受けた結果、ミノウラの振れ取り台を購入しました。

振れ取り台は精度が重要

自転車屋で「振れ取り台は、パークツールのような精度の高いプロ用でないと意味がない」と聞きました。

しかし、パークツールは値段が高く、大きくて場所も取るため、購入は難しいとずっと感じていました。

高価な工具でなくても大丈夫?

ホイール組みをしたくてネットで調べていた時、知恵袋でショップスタッフと思われる方の書き込みを見つけました。

「高価な工具を使うとその分費用がかかるため、お店ではミノウラの安価な工具でもしっかり組み上げて、できるだけ安く提供している」という内容に納得。

これをきっかけに、自分でホイール組みをやってみようと決意しました。

矛盾する思い

とはいえ、いつもお願いしている自転車屋には、ちゃんとお金を払って精度の高い工具でしっかり仕上げてもらうことを期待している自分もいます。

そのため、私の考えには少し矛盾があるのかもしれません。

やってみようという気持ち

今回は好奇心を納得させる言い訳かもしれませんが、やっぱり自分でやってみたいと思いました。

できそうなことは、DIY(Do It Yourself)で挑戦してみます。

スポークレンチの選択

ミノウラの振れ取り台にはスポークレンチが付属していますが、手が疲れるなど評判があまり良くなかったため、レンチなしのモデルを選び、パークツール製のスポークレンチを別途購入しました。

ちなみに、ミノウラ製の赤いスポークレンチは国内向けの#14/#15用だそうです。

道具の重要性

スポークレンチの性能が悪いと、うまく力をかけられずニップルをなめてしまい、仕上がりが悪くなることがあるそうです。

無理はしない

無理に失敗してネタにしようとも考えましたが、疲れるだけになりそうだったので、今回は控えました。

テンションメーターは後回し

まずはテンションメーターなしで組んでみて、どうしても必要だと感じたら購入を検討しようと思います。

仮組みの実施

振れ取り台の到着まで時間がかかるため、先に揃っているパーツで仮組みを行いました。

リムのバリ取り作業

リムに残っていたバリをヤスリで削り、整えました。

スポーク用の32個の穴とチューブバルブ用の1個、合計33個のバリを取り除く作業は、思った以上に大変でした。

緩み止めの塗布

ホイール組みの前に、滑り止め効果のある「ホイールプレップ」をスポークのネジ山に塗ります。

塗りすぎは良くないと聞いていましたが、適量がわからず、つい多めに塗ってしまった気がします。

スポークの編み込み

ホイールプレップが乾いたのを確認してから、スポークを編み込んでいきました。

2交差組みの開始

まずは複雑そうな2交差組みのリアホイールから、説明書を参考に組み立てていきました。

スポークの向きに注意

左側のスポークを通せて喜びましたが、よく見るとスポークは内側に入るべきところ、逆に外向きになっていました。

スポークの向きで混乱

説明書には「スポークは内側」と書いてありましたが、実際に作業を始めると内側か外側かで混乱してしまいました。

組み直し作業

一度バラしてから、スポークを通し直しました。

両側のスポーク通し

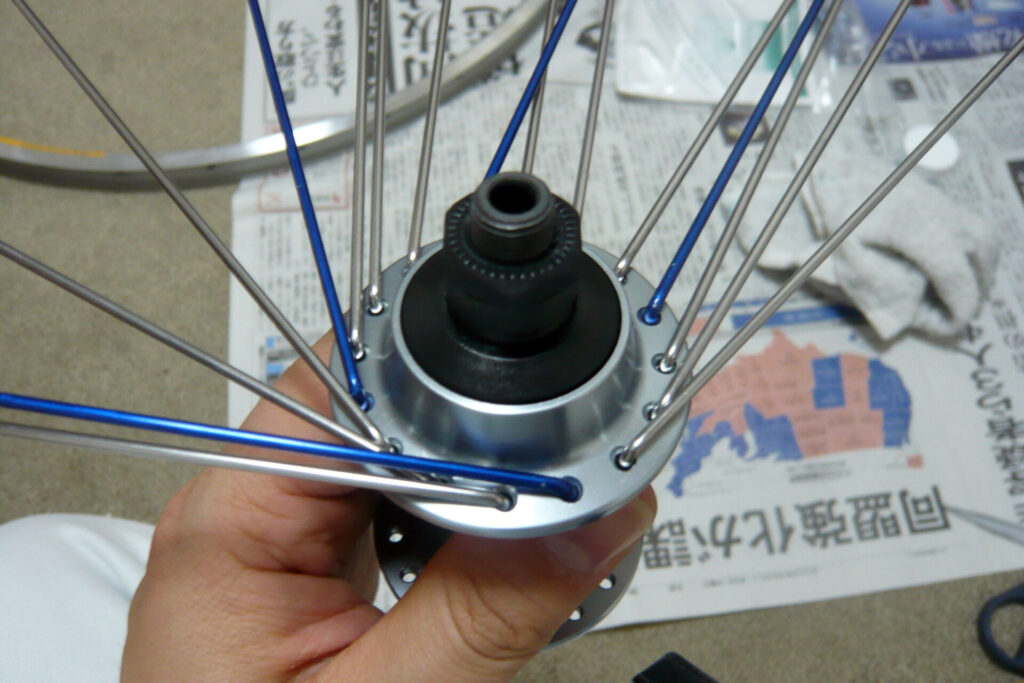

左右両側のスポークも通すと、このような状態になりました。

スポーク32本の重さ

32本のスポークを通すと、意外と重さを感じました。

ニップルの取り付け

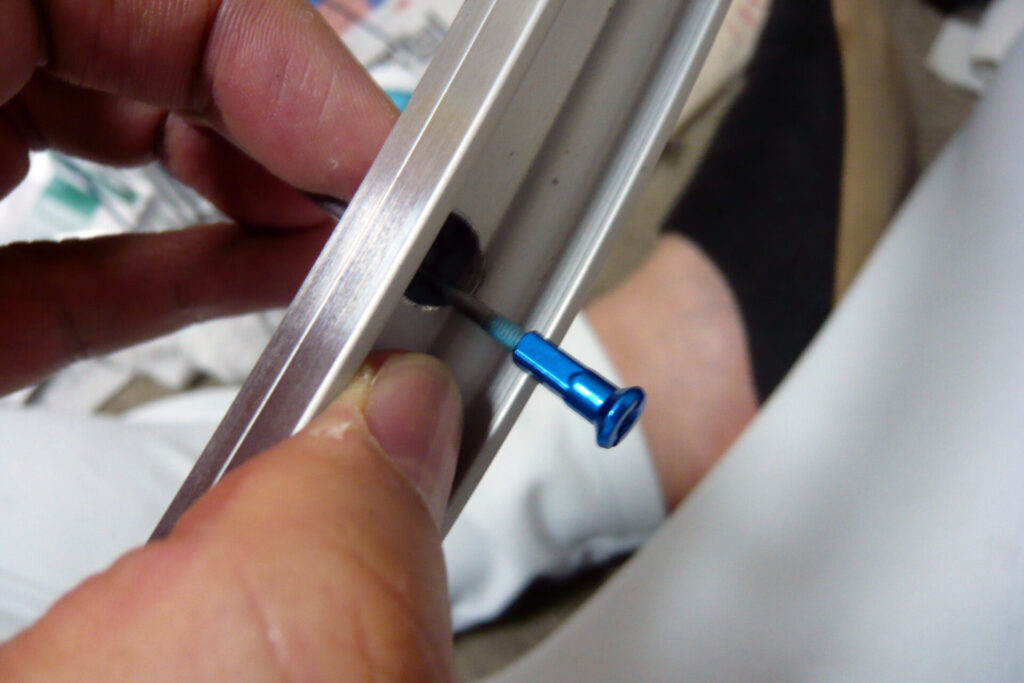

ハブにスポークを通した後、次はリムにニップルを使って固定していきます。

小さなニップルでホイールが支えられる不思議

こんなに小さなニップルでホイールが固定されているとは驚きでした。

ニップルレンチがないため、マイナスドライバーでネジ山が隠れるくらいまで締めておきました。

指での作業は疲れる

かなり力が必要な作業で、手が痛くなりました。

(しかし後に、この作業が無駄で酷い結果を招くことになります)

カラースポークの色剥げ

左右のリポークをすべて通してから作業を進めたところ、重さで反対側のスポークが邪魔になり、スポーク同士が擦れてしまいました。

その結果、せっかくのカラースポークの色がかなり剥げてしまいました。

左右片方ずつの作業がスムーズ

作業は左か右のどちらか一方ずつ進めるのがスムーズでした。

私は左側のスポークを全部通してから、右側は一本ずつハブに通しつつリムに固定する方法で、効率よく作業を進められました。

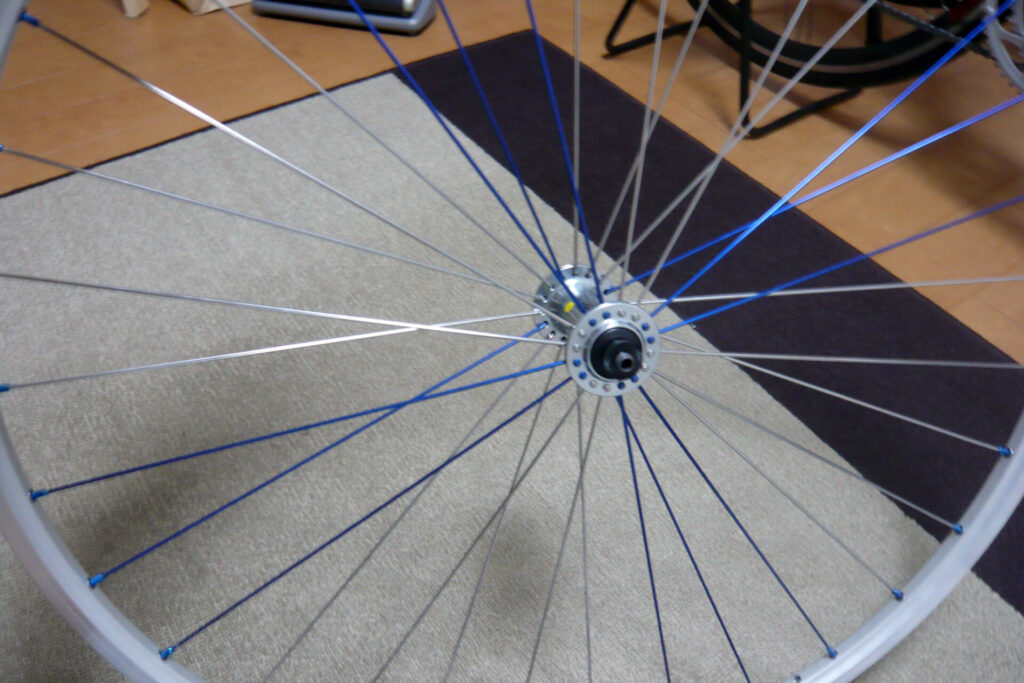

仮組み完了

仮に組み上げたリアホイールです。

作業時間は約1時間半ほどでした。

形になって嬉しい

まだ完成ではありませんが、初めて自分で組んだという実感があり、とても満足しています。

フロントホイールの仮組み

続いてフロントホイールも同じ手順で組み立てました。

ラジアル組みだったことと、リアを組み立てた直後だったため、スムーズに作業が進み、約30分で仮組みが完了しました。

仮止めで十分

リアのニップルを締める作業で手が痛くなったため、軽く仮止めするだけにしました。

後の作業を考えると、それで十分だったようです。

左右の逆転で混乱

ホイールの向きを変えると、見えている状態と実際に走る方向が逆になるため、とても混乱しました。

説明書を作っておいて良かった

左右や裏表が混乱しやすかったので、事前に説明書を作っておいて助かりました。

まだ仮組みですが、バラバラの部品を組み立てていく作業はとても楽しいです。

振れ取り台の到着を待つ

振れ取り台が届くのを楽しみにしながら、この日の作業を終えました。

振れ取り台の到着

Amazonで注文した振れ取り台とニップルレンチが届きました。

ニップル回しの到着

振れ取り台とニップル回しは、大阪の大東市と堺市の別々の業者からそれぞれ届きました。

振れ取り作業の開始

振れ取り台が届いたので、さっそくホイールをセットしました。

いよいよ本格的な作業が始まります。

ニップルを締める

フロントホイールから振れ取り作業を開始。

ニップルレンチで丁寧に締め込みます。

マニュアルに従い、締め方向のみで調整しました。

ニップル締めは力仕事

元々しっかり締め込まれていたようで、ニップルの調整は意外と力が必要でした。

縦振れ取り

縦振れは専用ゲージで確認。

横振れ取り

横振れもゲージを使ってチェックしますが、ミノウラFT-1では左右どちらか一方のみで確認する仕様のようです。

少しずつ作業

ホイールをゆっくり回して振れを確認し、必要な箇所のニップルを少しずつ回してテンションを調整していきます。

焦らず、1/8〜1/4回転ずつの微調整がポイントです。

トラブル発生

ここまでは順調に手順を進めていたものの、やはりワタクシ、やらかしてしまいました。

振れ取り作業のつもりが、ホイールの状態を悪化させる結果に…。

ニップル破壊

リアホイールの振れ取りを始めたところ、ニップルレンチの癖が分からず、力の掛け方を誤ってニップルをなめてしまいました。

そのまま振れが取れず、さらに力をかけて締めた結果、ニップルが割れたり、テンションのかかった箇所が“バキッ”と音を立てて抜けるトラブルが発生しました。

完全にやらかしました…。

作業中止

予備のニップルを交換しながら作業を続けていましたが、すべて使い切ってしまったため、リアホイールの振れ取りはここで中止となりました。

次回は予備を多めに準備してから再挑戦します。

ニップルが破損するほどテンションをかけた原因

・スポーク長計算間違い(リムの外周までの長さ間違い)

・スポークの長さが短かった

テンション高くない?

ここでふと疑問。

「こんなにテンションかけないといけないの?」と感じるほど、ニップルの締め込みに力が必要でした。

もしかして、適正値を超えてるのでは?と不安になってきます。

スポークの張力って、感覚だけじゃわからないですね…。

検証

今回は、ほとんどテンションをかけずに仮組みしたフロントホイールで検証作業を開始。

緩い状態から、少しずつニップルを締めてテンションを上げていく方法を試してみました。

無理なく、振れや破損を避けながら進めるためのアプローチです。

できた

ほぼ締め付けていない状態から作業を始めたところ、縦振れ・横振れともに問題なく調整完了。

センターもズレなく、理想的な仕上がりになりました。

やっぱり、無理にテンションをかけすぎない方が作業がスムーズですね。

次回からはこの方法をベースに進めていこうと思います。

一晩放置

スポークに力をかけて馴染みを出すため、一晩ホイールを放置。

翌日、再度振れ取り作業を行いました。

他のホイールと握り比べてみたところ、テンションのかかり方は似ているように感じました。

極端に低いわけではなさそうなので、現状のまま様子を見ることにします。

フロントホイール組立後の考察

フロントホイールの組立は、1時間もかからずに完了。

特に迷うこともなく、スムーズに作業を終えることができました。

リア側のトラブルを思えば、拍子抜けするほどの順調さでした。

ニップルが壊れたのは?

考察として、マイナスドライバーでネジ山が隠れるほど強く締め込んだことが原因と考えられます。

テンションが過剰にかかった状態で、無理に締め続けた結果、ネジ山が潰れたりニップルが破損してしまいました。

力加減と工具の選び方は、やはり重要ですね。

よく見て作業をしよう

調べた内容をそのまま実践してみたものの、ネジ山の深さはすべて同じとは限らないし、作業環境やホイールの状態によっても最適な方法は変わると実感。

やっぱり、様子を見ながら慎重に進めるのが一番ですね。

“正しい手順”よりも、“その場に合った判断”が大切だと改めて感じました。

再度購入する(ニップル不足で発注)

ニップルが足りなくなり、再度発注することに。

ちょっと面倒なはずなのに、ふと湧いてきたのは——

「またホイール組ができる!」という前向きな気持ちでした。

失敗も経験のうち。次はもっと上手くできそうです。

フロントホイール仕上げ

振れ取りを終えたフロントホイールを、一晩放置した後に再度増し締めしました。

何もしていないのに、わずかに振れが出ていたのが意外でした。

やはり、馴染みが出るタイミングでのチェックは大事ですね。

仕上げ

これで完成と判断し、

リムテープを貼り直し、タイヤを装着して作業終了です。

リムテープ装着

自転車購入以来、初めてのリムテープ装着作業。

見た目は“テープ”ですが、粘着面はなく、ただリムに沿ってはめ込むだけの構造でした。

バルブ位置を合わせる

まずは空気バルブ穴の位置をしっかり合わせ、ズレないように手元にあった棒ヤスリを突っ込んで固定しました。(バリ取りに使った工具)

ドライバーよりも細くて扱いやすく、ちょうどいいサイズ感でした。

伸ばしながら少しずつ

リムテープを少しずつ伸ばしながら慎重に装着。

途中でちぎれないか不安でしたが、なんとか無事にリム全体にフィットさせることができました。

タイヤを装着

リムテープの装着が終われば、タイヤの取り付けは慣れた作業なので、すぐに完了しました。

特に迷うこともなく、サクッと終了です。

パキパキと音が・・・

空気を入れている最中、圧力が高まるにつれて“バキッ!”というきしむ音が発生。

ホイールやスポークが悲鳴を上げているようで、正直かなり怖かったです。

リアホイールはまだ

本来はリアホイールが先に仕上がる予定でしたが、

結果的に完成したのはフロントホイールでした。

トラブル続きのリアに比べて、フロントはスムーズすぎて拍子抜けです。

ロードバイクに装着

完成したホイールを、ピナレロ ガリレオ(通称:ピネオ)に装着してみました。

フレームとの相性も良く、見た目も走行感もバッチリ。

外は雨

ホイールもタイヤも装着完了。

あとは走るだけ…と思ったら、外はあいにくの雨。

残念ながら、今日は出走はお預けです。

カラースポーク補修

作業の最後に、傷だらけになって剥げてしまったカラースポークの補修を行いました。

タッチアップペンで色を乗せ直し、目立たないように仕上げます。

補修はタッチペンで

今回は自動車用のタッチペンを購入して補修に挑戦。

ペンタイプで扱いやすく、細かい傷にもピンポイントで塗れるのが便利です。

適当に選んだマツダ色

色番号が分からず、感覚で選んだマツダの青系タッチペン。

結果的に、スポークの色味にそこそこ馴染んでくれて一安心でした。

ただし、室内での塗装は臭いが強烈すぎて断念。

雨をしのぎながら、屋外で慎重に塗り作業を進めました。

目立たないからいいか?

削れてしまった箇所をタッチペンで丁寧に塗り直し。

選んだ色は完全一致ではなかったものの、遠目には違和感なく馴染んでくれているように見えます。

完璧を求めすぎず、“実用と見た目のバランス”を取る判断は大正解。

補修って、こういう割り切りも大事ですよね。

塗装すればよかったのでは?

傷の心配があるなら、最初はシルバーで組んで、あとからタッチペンで塗装する方が良かったのかも?

そんな考えもよぎりましたが、実際には塗りムラが出るリスクもあるし、

どちらを選んでも一長一短だな…というのが正直なところ。

ちなみに、スポーク塗装に関しては以下のような方法もあります

- 事前塗装派:組む前にプライマー+塗料でしっかり仕上げる。色ムラは少ないが、作業は手間。

- 後塗り派:完成後にタッチペンやスプレーで補修。手軽だけど、ムラや剥がれのリスクあり。

- 防錆重視派:亜鉛系塗料や錆止めペイントで実用性優先。

どれを選ぶかは、見た目・耐久性・手間のバランス次第ですね。

ニップルの到着を待つ

再度発注したカラーニップルの到着を心待ちにしている状態。

注意(重要項目)

リアホイール作業での苦い経験を踏まえ、ニップルを新調して再組み直す際に気をつけたいポイントをメモとして残しておきます。

リアホイールはフリー側でほぼ支えている状態

テンションの掛け方がフロントのように左右均等ではないので、前回に全く調整できずにニップル破損をするまで加重をかけていたようです。

リアホイールの組み方(反フリー側をラジアル組)は特殊

リアホイールのラジアル組は、縦方向へゆるみが起こりやすい。

それを防ぐ為に反フリー側のスポークの通し方をスポークを外側に通す方法が良さそうです。

手組の時に使った首曲がりのスポークで起こる現象のようです。

完組とは違う

完組ホイールでリアをラジアルで組んでいるものは、この弛みが起こらないように出来ているらしい。

注意して作業すべし

ニップルの交換の時に、以上のことを見直して、次は完成させようと思います。

リアホイール作業

いよいよニップル在庫を使い果たしたリアホイールへの再挑戦。

前回は、締め込みすぎや工具の相性でニップルが次々と破損し、思うように進まなかった作業。

今回はその反省を活かして、

- テンションのかけ方を慎重に調整

- 工具の選定と使い方を見直し

- ネジ山の状態をよく観察しながら作業

…と、“壊さない組み方”を意識してスタートです。

傷めたニップルを取り外す

リアホイール再挑戦の第一歩は、傷んだニップルの取り外しから。

ニップルは傷だらけ

外したニップルを確認すると、表面が傷だらけになっていました。

慎重に作業開始

今回は慎重にニップルを回しているにもかかわらず、やはり傷がついてしまう。

精進するべし

少しずつ丁寧に回しても、どうしても傷がついてしまう——それだけニップル作業は繊細で奥が深いということですね。

センターあわせ

リアホイールの組み直しもいよいよセンター調整の最終段階へ。

左右のスポークテンションを確認しながら、リムがハブの中心にくるように微調整を繰り返しました。

カラーパーツ

ホイール全体をカラーパーツで統一したいというこだわりから、チューブバルブキャップもカラー仕様に。

本当はもう少し丸みのある形状のキャップが欲しかったけれど、青色の選択肢が限られていて、今回は妥協して別形状を選択することに。

タイヤ装着

タイヤとバルブキャップの装着が無事完了。

これでホイール全体が走行可能な状態かつ見た目もこだわり仕様に仕上がりました。

調整不足

完成したホイールをピネオに装着してみたところ、

センターがわずかにずれていて、タイヤがフレームに接触してしまいました。

試行錯誤

「これはダメだ」と気づいた瞬間から、振れ取りとセンター調整を何度も繰り返す。

装着しては違和感を感じ、また外して微調整…その粘り強さと徹底ぶりが光る工程でした。

外が暗くなり始めても、納得いくまで妥協せずに作業を続けた結果、ようやく走り出せたのは18:00過ぎ。

大丈夫か?

スポークがきしむ音がしなかったのは、テンションが低い可能性あり。

縦振れ発生

家に帰ってからフレームを確認すると、リムに縦振れが発生していたことが判明。

走行中には気づかなかったものの、タイヤの上下の揺れや接触の違和感があったかもしれません。

リアホイールやり直し

ニップルが傷だらけにならないようにするにはどうしたらいいかと調べました

組み方を間違えている

リアホイールを見ていて、「スポークが交差して少し曲がってる…」と違和感。

今まで「曲がってる=間違い」と思ってたのですが、調べてみたら——スポークが交差して少し曲がるのが正しい組み方だったんですね。

他のホイールでも

リアホイールの組み方を見直して気づいた“交差してスポークが曲がるのが正しい”という事実。

それは相方さんのホイールでも同じように起きていたことで、

「やっぱりこれで合ってたんだ」と、自分の組み方への不安が少し晴れた瞬間でした。

全てのメーカーで同じ組み方ではない

リアホイールを組みながら、ふと奥にあるRS80ホイールを参考にしていたのですが、よく見ると、交差部分でスポーク同士が重なっていないことに気づきました。

「え?これが正しいの?」と一瞬戸惑いましたが、RS80は完組ホイール用に設計された特殊な構造で、しかもスポークが細く、テンションや剛性のバランスも別物なんですね。

思い込み良くない

リアホイールを組んでいて、交差部分のスポークが触れていないのが正しいと思い込んでいたせいで、

スポーク同士が重なって曲がるのが正解だと気づくのが遅れてしまいました。

やり直し決定

「ああ、めんどくさい…」とつぶやきながらも、また組める理由ができたことにちょっと得した気分。

ニップル壊れるがバラす

作業中、ニップルが何度も壊れてはバラして取り外すの繰り返し。

そのたびに手を止めて、工具を持ち替えて、慎重に外して…と、予想以上に時間がかかりました。

でも、なんとか組み替えは無事に終了!

そして改めてホイールを眺めてみると、スポークってこんなに曲がってるものなのか…?と、ちょっと怖くなるくらいの曲がり具合。

でも調べてみると、交差部分で軽く曲がるのは正常な状態なんですね。

むしろ、力を分散させるための設計だったとは…知らなかったら不安になるのも無理はないです。

腰が痛い

今回の作業は振れ取り台を床に置いての作業だったため、前かがみの姿勢が続いてしまい、腰に負担がかかって痛みが出てしまいました。

「これはまずい…」と感じて、本格的に作業台の導入を考えることに。

ホイールを組んでみた結論|難しいけど、やっぱり楽しい!

今回のリアホイール作業を通して、改めて感じたのは——手組ホイールは本当に難しい。でも、それ以上に楽しい。

手組ホイールは失敗してこそ楽しい

工具・パーツ・工程すべてが学びになるDIY体験

今回の挑戦では、初心者でもホイールを組めることを実感できた一方で、

工具の選び方やテンション調整の難しさ、ニップル破損などの“リアルな壁”にも直面しました。

それでも、カラースポークで仕上げたホイールを自分のバイクに装着して走り出した瞬間は、

“自分で作った”という達成感がすべてを上回る喜びに。

また、補修ペンで塗装を直したり、センター調整を繰り返したりする中で、

“完成=終わり”ではなく“走りながら育てる”という感覚も芽生えました。

手組ホイールは、パーツの性能だけでなく“自分の手と感覚”が仕上がりを左右する世界。

次は、リアホイールの再挑戦やスポークパターンの変更にも挑んでみたいですね。