【フルクラムホイールDIY整備】CULT化対応モデルの回転不良をチェック!ベアリング交換準備とおすすめ構成の提案

「ホイールの回転が重い…でも、買い替えるには惜しい」

そんな悩みを抱えた仲間から預かったのが、CULT化対応のフルクラムホイール。

この記事では、ベアリング交換に向けた整備準備として、ホイールの状態確認・工具選び・作業段取りを記録し、交換候補として“NTN製の両面シールドタイプ”を選定しつつ、ONIベアリングという選択肢もあることを紹介しています。

この記事でわかること

- CULT化対応ホイールの特徴と整備可能性

- DIY整備に必要な工具(プーラー・圧入工具・スナップリングプライヤーなど)

- 固着ベアリングの外し方と圧入時の工夫

- 交換候補ベアリング(NTN製)とONIベアリングという選択肢の紹介

- 工具選びの失敗談(手の皮を挟んだエピソード)と対策

フルクラムホイール

フルクラム・カンパニョーロホイールは、一時期CULT化が流行ったように、ハブのベアリングを交換できるようになっています

フルクラムホイールハブのベアリングをDIY交換する方法を公開

CULT化

ちゃんと理解せずに、CULT化すれば速くなるでも問題ないのですが、ベアリングを最上位グレードのみに使われているセラミックベアリングに交換することで、下位グレードでも最高のホイールに変わります

メンテナンス性向上

セラミックベアリングに交換することで、グリスアップをする必要がなくなり、メンテナンスフリーに近い状態になります(メンテナンスフリーではない)

ベアリング交換できるメリット

最近、またベアリング交換(ONIベアリング)が話題になっていますが、消耗するパーツを交換できるのは、長く良いものを使えて、素晴らしい製品だと思う

![[鬼ベアリング]ファンライドで必要なのか考察してみました](https://bike-memo.com/wp-content/uploads/2025/06/cycle_B133-320x180.jpg)

トラブルが舞い込む

友人ニシバから、ホイールが壊れたと連絡が入りました

ヘルプ!ミー!

ホイールの前輪が回らん!やっべー!死んだ!

和歌山サイクルプロジェクト

和歌山市拠点の自転車文化を発信する非営利団体

とりあえず壊れた

もう製品がなくなりつつあるリムホイールが使えないのは困るので、先のCULT化できるのだから、ベアリング交換で対応できると伝えて、修理することになりました

ベアリング交換

ホイールを預かったので、状況を確認して、工具を揃えます(ベアリング交換できるのは知っているけど、やったことはない)

Fulcrum RED WIND

あまり見たことがない製品ですが、Racing5程度のグレードで、リムがアルミとカーボンハイブリットの大変珍しく貴重な製品

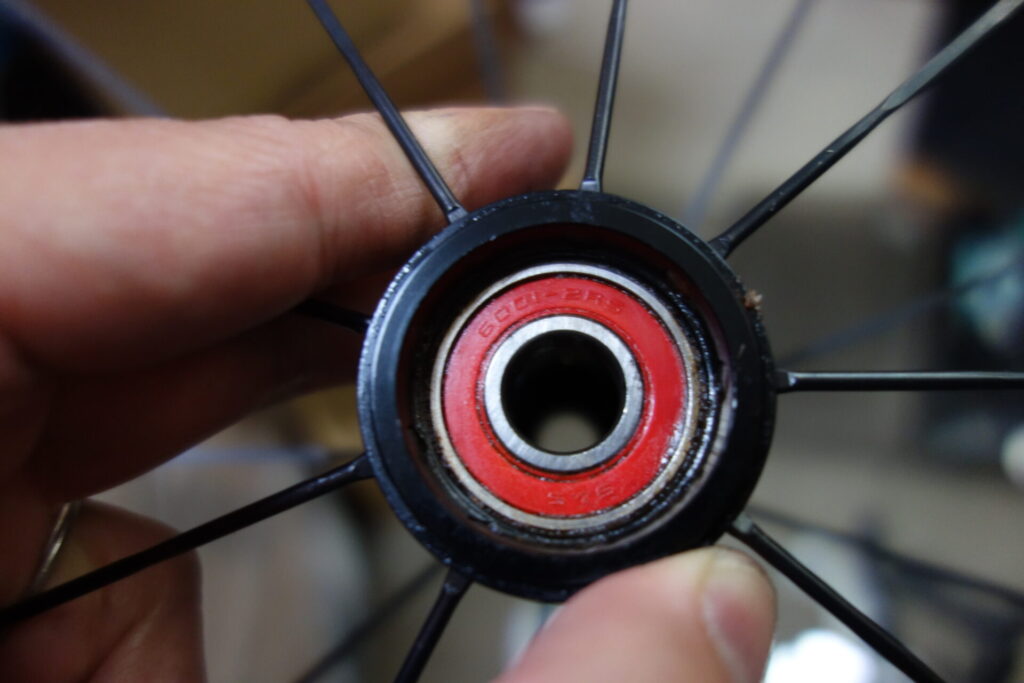

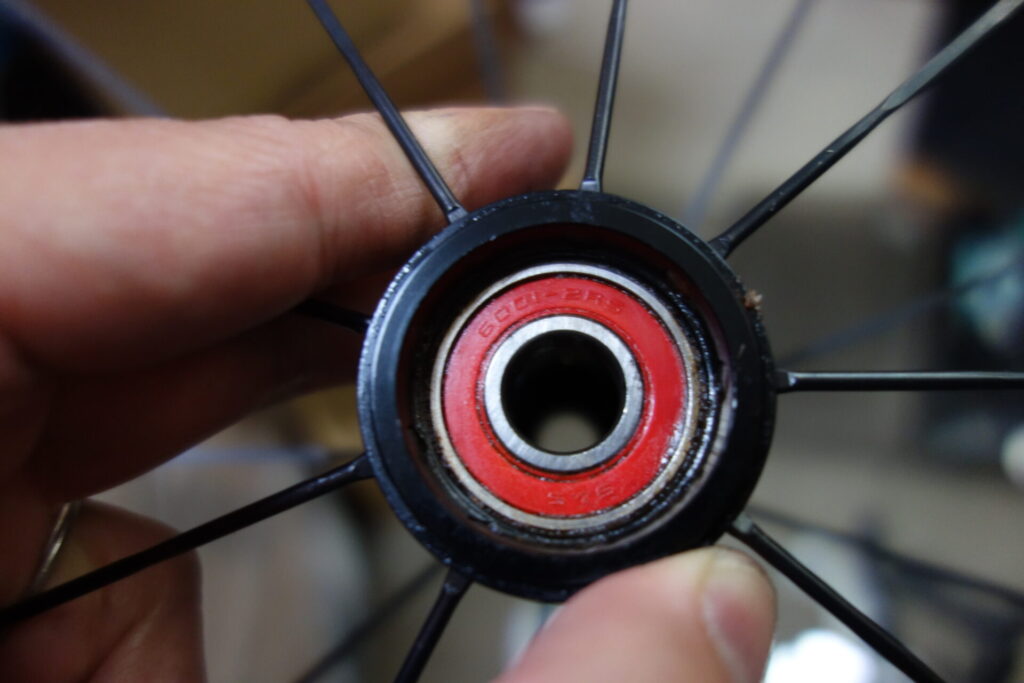

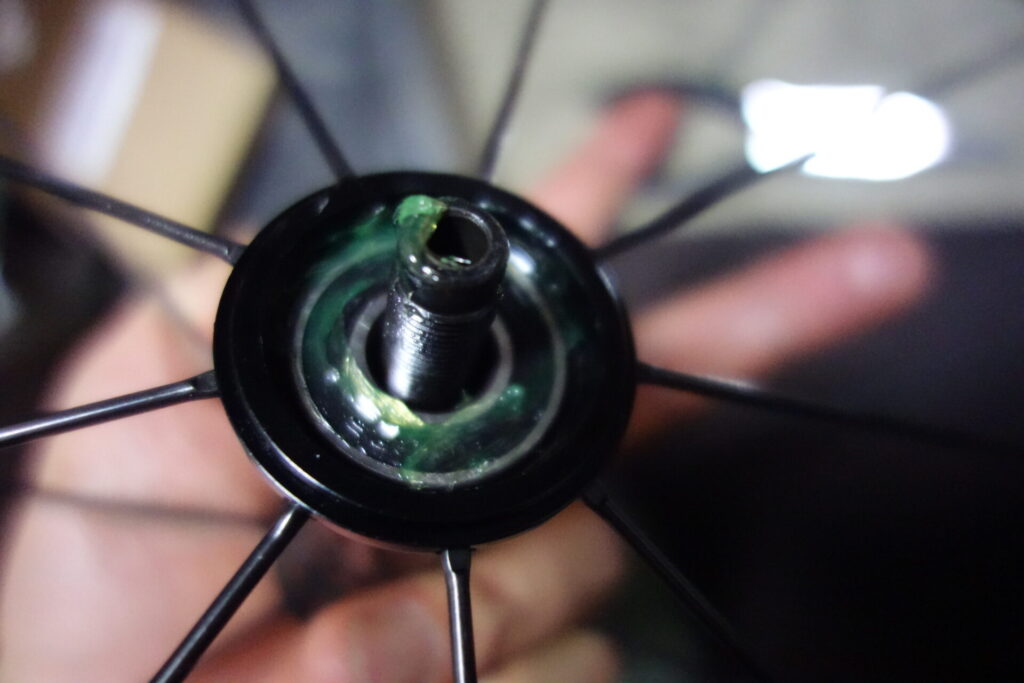

ベアリング確認

工業用規格の一般的なものを使っているらしいので、型番を調べます

開ける

ホイールの玉当たり調整用工具(各種スパナ)があれば分解できます

一般的なスパナセットに含まれない15㎜(薄型)は、Amazonなどでの購入をオススメします(ホームセンターなどでは売っていない)

汚れ酷い

グリスが劣化していて、バイオハザード状態

フルクラム(カンパニョーロ)ホイールはメンテナンスフリーの理由

- 内部に大量のグリスあり

- ベアリングの内側がむき出し(シールドなし)

- 永久機関のようにグリスに注油される

※ホイール水洗い禁止の理由はここにあります

今回の原因

右ベアリング固着

雨の中でも平気で乗るし、水洗い最高なニシバなので、ベアリングに水が浸入し、錆びたと思われます

グリスにゴミや錆が混ざるので、回転がゴリゴリになるのだから、この機構には疑問符あり

ベアリング型番

カバー類を外したベアリングを綺麗にして、型番をチェックしました

- 前輪:6001-2RS(左右)

- 後輪:6001-RS(左右)

- フリー:6901-2RS(左右)

なぜなのか不明ですが、前輪とフリーは両面シールドありのベアリングですね

※)作業中に発覚したのですが、内側のシールドは剥がしてありました。

前輪

後輪

フリー

交換するベアリング

交換するベアリングは、状態が悪くなったら、打ち直せばいいと考えているので、耐久性のある両面シールドタイプを購入します

工具購入

圧入する工具は色々持っているし、ボルトとナットがあれば代用もできるので、代用できないプーラーとフリー交換で必要な工具・ベアリングを購入しました

プーラー

ベアリングを外す工具は、良いものを買おうかと考えたのですが、使用頻度も低そうなので、Amazonで安いものを選びました

スナップリングプライヤー

後でトラブルの原因ですが、Amazonで安いものを買った(知識なしで買うべきではない)

下記のものは問題なし

フロントホイール交換

問題ありのフロントのベアリングを交換します

アタッチメント装着

ベアリングの穴にアタッチメントを装着します

プーラーの足が当たるところをテープで養生しています

センターボルト挿入

先割れのアタッチメントをベアリング内で広げて固定します

しっかり締めて抜けない(外れない)ようにします

本体装着

プーラー本体を取り付けて、ネジを締めて固定します

スパナなどで締めていく

この製品は17mmスパナで合うのですが、汎用性の高いモンキーレンチを使いました

外れた

少しずつ締め付けたら、外れました

このベアリングは固着しているので、締め付けるだけでよかったのですが、生きているベアリングでは回ってしまうので、固定する工夫が必要です

新旧比較

この製品は、両面シールドのはずですが、片面を外して片面シールドとして使っています(なぜ?)

圧入準備

ベアリングの後を綺麗にして、グリスを塗って圧入します

グリスは手元にあったDURAグリス

手で少し押し込んでずれないようにします

圧入

左右にベアリングをセットし、BB交換時に購入した圧入工具を使いました

左右に、φ24mmのアタッチメントを当てて、ボルトで締め付けました

圧入完了

専用工具じゃないけど、綺麗に圧入されました

元に戻す

グリスを塗る

カバーをつける(汚れ防止)

シャフトを固定し、玉当たり調整(完全に締め付けると動かない)

カバーの取り付け(このモデルは嵌めるだけ)

傷防止

傷防止にテープを毎回貼るのは面倒なので、プーラーの足に貼りました

リアホイール

リアもフロント同じように作業を行います

供回り防止

ベアリングは締め付けと同じ方向に回ってしまうので、スパナなどでアタッチメントが回らないように工夫します

隙間が狭いところでは、スパナが入らないので、先の細いプライヤーなどが必要(投稿者はラジペンでやって、手の皮・肉を挟んだ)

圧入

フロントホイールと同じ方法なのですが、一部工夫が必要

高さが合わないけど、付属のアタッチメントで事なきを得る(これを挟んだら丁度圧入できた)

圧入完了

フリーのベアリングも交換するので、一旦リアホイールは終わり

フリーボディ

フリーのベアリング交換は、両側で外すのではなく、左右共に外側へ抜きます

外側は簡単

先と同じ方法で抜けました

スナップリング

奥のベアリングは固定するために、スナップリングがあります

スナップリングプライヤー

あまり理解せずに適当に買ってしまったため、リングの穴に入りません(少し削ったけど無理)

またネットで買うのも面白くないので、適当なものを使ってみたがことごとく失敗し、ネットで問題のない製品を買いました

失敗:アストロプロダクツ

先端は細いのだが、工具が中に入らず使えず

失敗:ダイソー

先端を削って使おうと思い、100円ショップの安い工具を買ったけど、失敗

1.2mm程度まで削ったら、中で折れた

正しい工具を使う

ちゃんとした工具を使うと、あっさり外れました(無駄な時間をかけてしまった)

圧入

当たり前ですが、ホイールのハブと同じ方法では圧入できません

このために用意されたのか?と思うパーツを使い圧入成功

スナップリングをはめて、外側も圧入しました

中にスペーサーを挟んでいますが、グリスを充填しないので要らなかったのかも?

元に戻す

外した工程の逆で、簡単に元の状態に戻りました

スプロケットを綺麗にして気分がいい(預かった時はドロドロ)

友人に渡す

ベアリング交換したので、友人に渡しました(ホイールバック返してね)

実験

どれくらい汚れているのか、洗ってみました

パーツクリーナー漬け

固着していたベアリングを、パーツクリーナー漬けしてみました

完全に汚れを落とさなくてもこのバイオハザードだったら、頻繁に交換する方がよくないかな?

フィルタークリーナー

パーツクリーナー漬けしたものを、最強の油落としを使って、しっかり落としてみました

何度も手で回して、一応回るようになった

再利用はしないから、面白そうなので溶剤漬け実験でした

まとめ

フルクラムのホイールメンテナンスで、ベアリング交換しました

工具必要

プーラー・圧入工具など、特殊な工具が必要ですが、Amazonで買えます

スナップリングプライヤー

この製品だけは、間違えたものを買うと取り返しがつかない

ベアリング

汎用品のベアリングが使えるので、交換は意外と安い

交換する方がいい

見ても嫌になる汚れが付くので、ヘッドパーツやBBのように定期的に交換する方がいい気がする

この汚れが、乗り心地低下の原因

長く使える

リム面の痛みはどうしようもありませんが、ベアリング交換したら新品のような乗り心地になるので、いいホイールです

【まとめ】“CULT化対応ホイールは整備してこそ価値がある”——交換準備だけでも学びと発見がある

今回の整備では、実際のベアリング交換には至らなかったものの、

CULT化対応モデルの構造理解や工具選びの難しさ、固着対策の工夫など、

DIY整備に向けた準備段階で多くの学びがありました。

交換候補としては、耐久性重視でNTN製の両面シールドタイプ(6001LLU・6901LLU)を選定しつつ、

“ONIベアリング”という選択肢もあることを紹介。

セラミック系の高性能ベアリングに興味がある方は、CULT化やONIベアリングの導入も検討してみる価値があります。

ホイールは消耗品じゃない——手をかければ、まだ走れる。

DIY整備は、愛車との距離を縮める最高の手段です。