フラットバーの限界を超える!DAHON ROUTEをブルホーン化して“走りの質”を変えるカスタム

街乗りの最高の相棒、DAHON ROUTE。しかし、少し長い距離を走ると手が疲れたり、川沿いのサイクリングロードで強烈な向かい風に心が折れそうになったり…。

その悩み、原因は「フラットバーの限界」かもしれません。一つのポジションしか取れないフラットバーは、長時間のライドや、前傾姿勢を取りたい場面では、どうしても不利になりがちです。

この記事では、そんなあなたのDAHON ROUTEが秘めている“走りのポテンシャル”を完全に解放するための、DIYカスタムを徹底解説します。

今回の主役は「ブルホーンハンドル」。複数のポジションを確保し、向かい風とも戦える攻撃的なフォルムへと、あなたの愛車を進化させる。その具体的な手順と、驚くほどの「走りの質の変化」を、ここに記録します。

エクステンダーステムからブルホーン化へ連続アップグレード!

エクステンダーステムの導入で乗車ポジションが改善されたDAHON ROUTE。

その快適さに手応えを感じた直後、さらに“走りの質”を高めるべく、フラットバーからブルホーンハンドルへの交換カスタムに踏み切りました。

ブルホーン化の目的と流れ

- フラットバーでは手首の角度が不自然になりやすく、長時間のライドで疲労が蓄積しがち

- ブルホーンハンドルに交換することで、自然な前傾姿勢と手首の負担軽減を両立

- エクステンダーステムとの相性も良く、ポジション調整の自由度がさらに向上

ブルホーン化によるポジション改善

フラットバーでの長時間ライドは、手首を不自然にひねった状態が続くため、痛みや疲労の原因になりがちです。

そこで、より自然な手首の角度を保てるように、ドロップハンドルやブルホーンハンドルへの交換を検討しました。

ポジション変更の工夫

- 既に導入済みのエクステンダーステムはそのまま活用し、ハンドルのみを入れ替えることで、乗車姿勢の改善と操作性の向上を両立

- ブルホーンハンドルは、前傾姿勢を取りやすく、手首の角度が自然になるため、長距離ライドでも快適性が向上します

25.4mm径は“細さ”に注意

今回のブルホーンハンドルは、エクステンダーステムが25.4mm対応であることを確認したうえで、Amazonで最安モデルを発注しました。

コストを抑えつつ、ポジション改善を狙ったカスタムです。

サイズ構成と注意点

- クランプ径:25.4mm

→ 少し古めのロードバイクやクロスバイクに多いサイズ。エクステンダーステムとの互換性も◎ - バー径(持ち手部分):22.2mm

→ フラットバー系と同じ径で、ママチャリにも使われる細さ。

→ サイクルコンピュータやライトなどのアクセサリー類が取り付けにくいというデメリットも

現在主流のサイズとの比較

| クランプ径 | 主な用途・特徴 |

|---|---|

| 25.4mm | 古めのロード・クロスバイク、互換性高いが細め |

| 31.8mm | 現在主流。剛性・アクセサリー取り付け自由度が高い |

「ママチャリか!」と感じるほどの細さですが、軽量で扱いやすく、コストも抑えられるのが魅力。

ただし、アクセサリーの取り付けや剛性面ではやや制限があるため、使用目的に応じた選定が重要です。

中古パーツのオーバーホールで再生カスタム

DAHON ROUTEのブルホーン化に合わせて、フラットバー用ブレーキとSRAM X7・X9コンポーネントからSTIレバーへの移行を進めることにしました。

STI化によって、操作性と見た目の一体感が向上し、ロードバイクらしい仕上がりに近づきます。

部品調達と状態確認

- フリマサイトでSTIレバーを購入しましたが、外観はかなり汚れていたため、オーバーホールが必要でした

- 使用したのは、フィルタークリーナー(パーツクリーナー)での洗浄作業

- グリップ部やレバー周辺の油汚れを落とし、見た目と操作感を回復

不要パーツの整理

- FD(フロントディレイラー)は今回の構成では不要だったため、再びフリマサイトで出品予定

- こうしたパーツの再利用・再販売は、DIYカスタムのコストを抑える有効な手段です

柔らかめの低価格ケーブルで快適な操作性を確保

今回のブルホーン化に合わせて、以前から少しずつ残っていた半端ケーブルを活用しつつ、不足分だけを追加購入しました。

コストを抑えながらも、操作性を損なわないケーブル選びがポイントです。

柔らかめのケーブルを選んだ理由

- 友人のDAHONオーバーホール時に使用したDURA-ACEグレードのケーブルは硬く、取り回しに苦労した経験がありました

- そのため今回は、柔らかそうな安価なケーブルを選定し、取り回しの自由度と作業性を重視

ケーブルの硬さとグレードの関係

| ケーブルグレード | 特徴 | 柔軟性 | 価格帯 |

|---|---|---|---|

| DURA-ACE(ポリマーコート) | 高耐久・高性能 | やや硬め | 高価(¥2,000〜) |

| OPTISLICK(シマノ) | 滑らかで耐食性あり | 中程度 | ¥1,000前後 |

| ニッセン SP31 | 細線構成で柔らかく滑らか | 高い | ¥1,200〜¥1,500 |

| 汎用ステンレスケーブル | 錆に強く安価 | 柔らかめ | ¥600〜 |

※柔らかさを求めるなら、ニッセンSP31やOPTISLICKが人気です

最安モデルで十分対応可能

STIレバーのケーブル処理には、急角度の取り回しに対応できるフレキシブルケーブルが必須。

今回は、バーテープで隠れる位置に取り付けるため、見た目よりも機能と価格を重視して最安モデルを選定しました。

選定ポイントと購入理由

- 色付きタイプもありますが、バーテープで隠れるため視認性は不要

- 最安モデルでも、柔軟性と取り回し性能があれば十分に機能を果たす

- AmazonやYahoo!ショッピングでは、¥250〜¥500程度で購入可能な製品が複数あり、コスパ重視のカスタムに最適

取り回しと固定の工夫がポイント

ブルホーンハンドルにSTIレバーを取り付けるには、ドロップハンドル前提の設計をブルホーン形状に合わせて調整する必要があります。

この工程では、ワイヤーの取り回しとレバーの固定位置が快適性と操作性を左右する重要なポイントになります。

90度曲げでもスムーズに動作する工夫

ブルホーン化に伴うSTIレバーのケーブル処理では、急角度の取り回しが避けられないため、フレキシブルケーブルを活用して“動くガイド”を自作しました。

この工程は、操作性と安全性を両立するための重要なポイントです。

アウターケーブルの固定加工

→ STIレバー内部にカットしたアウターケーブルの先端を差し込み、ビニールテープでしっかり固定

→ これにより、ケーブルの動きが安定し、引きの重さやズレを防止

ガイドの動作確認

→ 実際に90度近く曲げても問題なく動作することを確認

→ 手ぶれがあったものの、動作テストとしては十分な成果

左右ブレーキ・シフトの処理

→ 同じルールで左右のブレーキケーブルを加工

→ シフトケーブルは本体に固定できる構造だったため、加工せずそのまま通線

→ フロント変速がないため、左レバーにはブレーキケーブルのみを接続

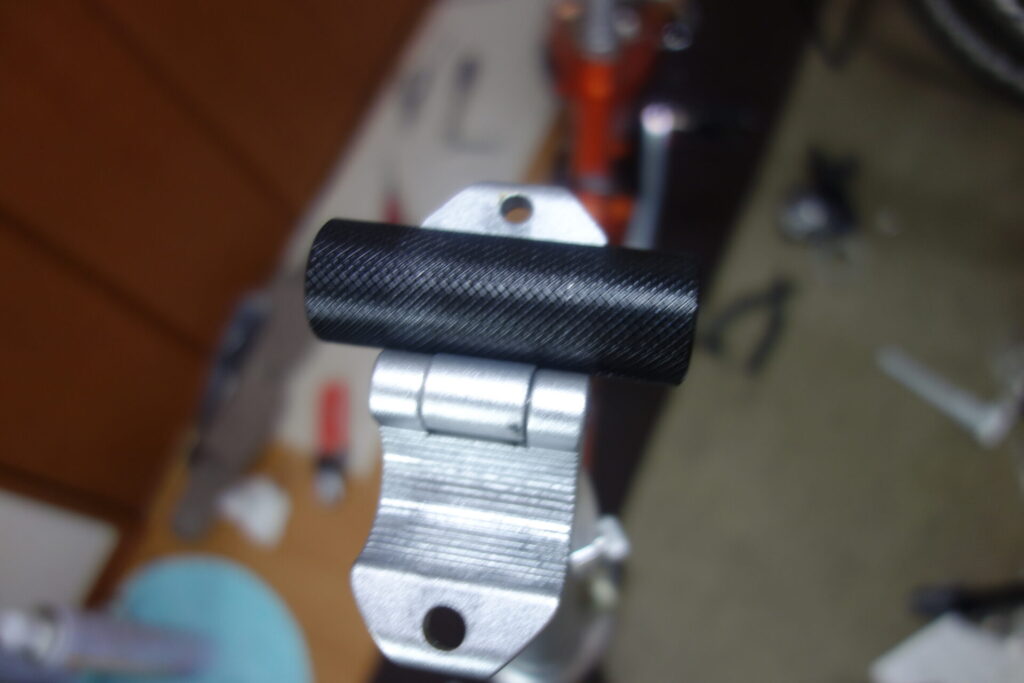

1mmアルミ板でスペーサーを自作して対応

購入したブルホーンハンドルにSTIレバーを取り付ける際、ハンドル径がSTIレバーの対応サイズ(23.8〜24.0mm)より細かったため、スペーサーの自作が必要になりました。

スペーサー作成の工夫

- 使用した素材は1mm厚のアルミ板

- ハンドルの外径に合わせて切り出し・曲げ加工を施し、STIレバーのクランプ部にフィットするよう調整

- 加工後は、しっかりと固定できるよう、滑り止めやテープ補強を併用するのもおすすめ

ハンドル径とSTIレバーの互換性

| パーツ | 対応径 | 備考 |

|---|---|---|

| STIレバー | 23.8〜24.0mm | ロードバイク標準サイズ |

| 購入したブルホーン | 約22.2mm | フラットバー系に多い細径 |

90度曲げでもスムーズな操作性を確保

ハンドル位置を決めたうえで、STIレバーのケーブル取り回しに工夫を加えたルーティングを実施しました。

フレキシブルケーブルを使っても、90度近い曲げでは引きが重くなるため、通し方を変更しています。

ルーティング変更のポイント

- ケーブルはハンドルの内側から出し、ハンドル周囲を巻くようなルートで配置

- この方法により、急角度の曲げを避けつつ、自然なケーブルの流れを確保

- STIレバー裏側がやや分厚くなるものの、走行中に握る位置ではないため実用上問題なし

操作性と安全性の両立

外観もスッキリと仕上がり、DIYカスタムとして満足度の高い結果に

ケーブルの引きが軽くなり、ブレーキ・シフト操作がスムーズに

サイズ選定ミスで組めない可能性も?

今回の組み立てでは、以前に使用していたケーブルの長さを参考に調整しましたが、購入したケーブルがギリギリの長さだったため、サイズが大きいフレームだったら組めなかった可能性もあります。

ケーブル長さ選定のポイント

- ハンドル形状やステムの高さ、ルーティングの工夫によって必要なケーブル長は大きく変化

- 特にブルホーン化やSTIレバーの取り回しでは、90度近い曲げが発生するため、余裕のある長さが必要

- ケーブルが短すぎると、操作性の低下や断線リスクが高まるため、“少し長め”を選ぶのが安全策

サイズ違いのフレームやステムを使う場合は、事前にケーブル長をシミュレーションしておくと安心。

また、ケーブルの長さが足りない場合は、延長アウターやインナーケーブルの自作・加工も選択肢になります。

固定力不足の原因と対策ポイント

組み立てが完了した段階で、ハンドルに体重をかけると前下がりになる現象が発生しました。

これは、ステムとハンドルの固定力が不足している可能性が高く、特にブルホーン形状では前方に力がかかりやすいため、回転やズレが起こりやすいです。

よくある原因

- ステムのクランプ径とハンドル径の微妙な不一致

→ スペーサーを入れても、点で支えている状態だと固定力が弱くなる - ステムの締め付けトルク不足

→ 特にクイックレバー式やボルト1本タイプでは、締め付け力が足りずズレやすい - ハンドル表面の塗装や滑り

→ クランプ部が滑りやすい素材や塗装だと、摩擦が足りず固定できない

滑りの原因と“乗り心地の罠”

ブルホーン化によって、ハンドルにかかる力の位置が変化したことで、エクステンダーステムの固定力不足が顕在化しました。

特に、ステム側のスリット(溝)形状が本体と合っていない場合、クランプ力が均等にかからず、滑りやすくなることがあります。

フラットバー時との違い

- フラットバーでは力点がステム近くに集中していたため、滑りが起きても気づきにくかった

- 実際には少しずつ滑っていたことで、振動を吸収し“乗り心地が良い”と感じていた可能性も

滑りの原因と対策

| 原因 | 対策 |

|---|---|

| スリット形状の不一致 | ステムと本体の溝が合うようにスペーサーや滑り止めシートを追加 |

| クランプ力不足 | トルク管理を徹底し、必要なら4ボルト式ステムに交換 |

| 表面の摩擦不足 | 滑り止めテープやゴムシートを挟むことで摩擦力を向上 |

スリット形状とカット加工で解決!

ブルホーン化に伴うハンドルの固定力不足に対して、横向きスリットが入ったハンドルへ交換することで、体重をかけてもズレない安定性を確保できました。

このスリット形状は、ステムとの噛み合わせが良く、クランプ力が均等にかかる構造になっているため、滑りの問題を根本から解決します。

ハンドルのカット加工で見た目もスッキリ

- 交換したハンドルは全長が長く、2本並んでいるような見た目になってしまったため、不要部分をカット

- カット後は、余分な突き出しがなくなり、見た目もスマートに改善

- 邪魔になる部分を取り除くことで、操作性も向上し、全体のバランスが整いました

ポイント

カット面はヤスリで整えて、手やケーブルが引っかからないように処理するのがおすすめ

ハンドルのカットは、バーエンドキャップの装着やグリップ位置の調整も考慮して行うと仕上がりが美しくなる

ポジションは実走で微調整するのが正解!

ひとまず仮組が完了し、ハンドルやレバーの位置は“乗りながら決める”スタイルで調整を進めることにしました。

この方法は、実際の走行感覚をもとにポジションを最適化できるため、フィッティング精度が高くなるのがメリットです。

引き幅の違いが生む“制動力の壁”

STIレバーとVブレーキの組み合わせは、引き幅の違いによって制動力や調整性に大きな課題が生じる構成です。

STIレバーは引き幅が狭く、繊細な操作に向いている一方、Vブレーキは広い引き幅を前提とした設計のため、そのままではブレーキが十分に閉じず、制動力が不足する可能性があります。

具体的な問題点

- ブレーキシューの隙間が約2mmしか取れず、ホイールの振れやリムの歪みがあると走行中に接触するリスク

- STIレバーの引き量では、Vブレーキのアームを十分に動かせないため、ブレーキの効きが不安定

- 調整範囲が狭く、地道なセッティングが必要になるが、VENGE Viasでの経験が活きました

対応策と選択肢

| 方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| ミニVブレーキに交換 | STIレバーと相性が良く、引き量が合う | 泥除け付きミニベロでは干渉の可能性あり |

| カンチブレーキに交換 | STIと互換性あり、軽量 | 台座の互換性や制動力に課題 |

| Vブレーキコンバーター導入 | 引き量を補正できる | メーカー倒産・入手困難・調整がシビア |

Vブレーキコンバーターの導入状況

- メーカーが倒産しているため、メルカリや海外通販での入手が必要

- 今回は新品2個をメルカリで確保済み

- ただし、ブレーキ開放不可・調整がシビアというデメリットがあるため、問題が起こるまで導入を延期

ポジションが決まったら“乗れるカスタム”へと完成させる

ポジションがしっかり決まったことで、いよいよブルホーン化カスタムの仕上げ工程に入ります。

この段階では、各パーツの本締め・ケーブルの最終調整・バーテープの固定・アクセサリー類の取り付けなど、細部の完成度を高めていきます。

ダイソー製スマートベルでコスパ&機能を両立

自転車は道路交通法によりベルの装着が義務付けられている法令装備のひとつ。

今回は、ダイソー(100円ショップ)で購入できる“コグベル風”のスマートベルを導入しました。

ダイソー製スマートベルの特徴

- 商品名:自転車ベル(Ring2、SI)

- 対応ハンドル径:22.2mm(一般的なママチャリやフラットバー系に対応)

- デザイン:リング状の金属プレートでコンパクト&軽量

- 価格:税込110円と圧倒的なコスパ

- 取り付け:プラスドライバーでネジ固定式。簡単に装着可能

注意点

- 今回のブルホーンハンドルが22.2mm径だったため、問題なく装着可能

- ロードバイクなどの31.8mm径ハンドルには非対応

組み替え前提なら“中華製の安価モデル”が最適解!

これまで使用していたのはキャットアイの有線式サイクルコンピューター。

信頼性は高いものの、組み替えや再配線が必要になるたびに手間がかかるため、今回は取り付けるだけで使えるGPS式モデルに変更しました。

選定理由:GPSモデルのメリット

- センサー不要で取り付けが簡単

- ホイールやフォークにマグネットやセンサーを設置する必要がなく、ハンドルにマウントするだけで即使用可能

- 組み替えや複数台運用に最適

- 有線式では車体ごとに配線が必要だったが、GPS式なら複数台で使い回しも可能

- 中華製の安価モデルでも基本機能は十分

- 例えば「XOSS G+」や「CYCPLUS M1」などは¥3,000〜¥5,000台で購入可能で、速度・距離・走行時間・積算距離などをGPSで計測可能

社外品でコスパ重視のリフレッシュカスタム

中古で購入したSTIレバーは、ゴムカバー(ブラケットカバー)が劣化していたため、Amazonで約1,000円の社外品に交換しました。

この価格帯の製品は、純正品に比べてシリコンの厚みが薄く、耐久性やフィット感に若干の違いがあるものの、消耗品として気軽に交換できる点が魅力です。

純正 vs 社外品の比較ポイント

| 比較項目 | 純正品 | 社外品(Amazon購入) |

|---|---|---|

| シリコン厚み | しっかり厚め | やや薄めで軽量 |

| フィット感 | 高精度でピッタリ | やや緩めだが実用範囲内 |

| 価格 | 約2,000円前後 | 約1,000円前後 |

| 耐久性 | 長持ち | 消耗品として割り切りやすい |

ブルホーンハンドルとの相性

- ブルホーン化した場合、STIレバーを握る頻度が少ないため、滑り止め機能はほぼ不要

- そのため、見た目のリフレッシュや汚れ対策としての交換が主目的

- バーテープと同様に、定期的に交換して清潔感を保つのがおすすめ

両面テープなしの硬め素材で自由度の高いDIY仕上げ

今回は、両面テープなし・比較的硬めの安価なバーテープを使用して、巻き方のバリエーションを試しながら仕上げました。

このタイプは、巻き直しがしやすく、練習や試行錯誤に最適です。

作業に必要な道具と工夫

- 使用した道具:はさみ・ビニールテープのみで作業可能

- 両面テープがないため、仮止めや固定はビニールテープで対応

- 巻き直しがしやすく、初心者にも扱いやすい素材として人気があります

エンドキャップの問題と対処

- 付属のエンドキャップはママチャリサイズの22.2mmハンドルには非対応

- 柔らかい素材ならハンマーで押し込む方法もありますが、硬い場合は無理せず別途対応品を検討

- 金属製やネジ固定式のエンドキャップなら、確実な固定が可能で安全性も向上します

ブルホーン巻きの工夫ポイント

巻き始めはSTIレバーの根元を覆える位置からスタート

ブラケット部分はぐるぐると2周巻いてカバーし、先端は開けて通線可能に

根元を過ぎたら、ドロップハンドルと同様の巻き方で仕上げ

巻き終わりとバーエンドはビニールテープでしっかり固定

最後に左右対称になるように調整して作業完了

DAHON ROUTEは実用性も◎

ブルホーン化カスタムの仕上げとして、実際に輪行して折り畳み性能と携帯性をテストしました。

DAHONの“輪行しやすさ”はカスタム後も維持できる?

DAHONの大きなセールスポイントのひとつが、折り畳み機構による輪行のしやすさ。

今回のブルホーン化カスタムを経て、その利便性がどう変化するかを実走テストで確認しました。

DIY的工夫でスマートに解決!

ブルホーン化+サイクルコンピューターのアーム装着により、ハンドル周辺のスペースが狭くなり、クイックレバーの操作が困難に。

特に、手が入りにくくテコの力が使えない状態では、リリース作業がストレスになります。

解決策:アーレンキーでテコ代用!

- ブレーキ調整用に持ち歩いていた5mmアーレンキーをクイックレバーの隙間に差し込み、テコのように起こすことで簡単にリリース

- 工具の形状を活かした“現場対応力”が光るナイスアイデア

- クイックレバーの操作性が悪化した場合でも、工具を活用すれば力をかけやすく、安全に解除可能

携帯工具とサドルバッグの見直し

今回のように工具が役立つ場面が増えるなら、サドルバッグ導入で“最低限のメンテセット”を常備するのが安心

街乗り中心だと「パンクしたら自転車屋へ」が基本ですが、カスタム車両はトラブル対応力も重要

ストラップ&ヘルメット活用でスマート収納!

ブルホーンハンドルを開放した状態でも、DAHON ROUTEの折り畳み機構は問題なく機能。

ただし、ハンドルの厚みが増したことで、従来の“磁石固定”が使えなくなり、代わりにストラップでしっかり固定する工夫を加えました。

輪行袋収納の工夫ポイント

- ヘルメットをタイヤの間に挟んで固定することで、輪行袋内での安定性が向上

- 袋をかぶせるだけで輪行完了。追加の固定具や保護材なしでもスムーズに収納可能

- 磁石は今後外す予定とのことで、カスタム後の運用に合わせた柔軟な対応が◎

折り畳み時の注意点

| 項目 | 対応策 |

|---|---|

| ハンドルの厚み | ストラップで固定し、磁石は撤去予定 |

| ケーブルの干渉 | 事前にルーティングを工夫しておくと安心 |

| 輪行袋のサイズ | ハンドル形状に合わせて余裕のあるタイプを選ぶと◎ |

“袋の扱い”が最大のボトルネック?

今回の輪行では、写真撮影をしながらでも5分以内で折り畳み完了。

これはかなりのスピードで、輪行マイスター級の作業時間とも言えます。

慣れればさらに短縮できる可能性もあり、実用性の高いカスタム構成が証明されました。

輪行袋の展開と収納

- 折り畳み・組立自体はスムーズでも、輪行袋の広げ方・畳み方に時間がかかる

- 特に袋が大きめだったり、生地が硬め・折り目が付きにくいタイプだと、収納に手間取る傾向あり

時短のための工夫アイデア

| 工夫 | 効果 |

|---|---|

| 輪行袋の折り目を“定位置化” | 毎回同じ畳み方で、収納時間を短縮 |

| マジックテープ式ベルトで固定 | フレームとホイールの結束が一瞬で完了 |

| 肩掛けベルトの“輪っか化” | スピーディに引っ掛けて持ち運び可能 |

ブルホーン化で感じた、“見た目”と“乗り味”の進化

ハンドル径の違いは“ひと工夫”で解決

STIレバーの対応径は23.8〜24.0mm、購入したハンドルはそれ以下。

アウターケーブルの切れ端をスペーサー代わりにして、ビニールテープで固定することで、

しっかりとした取り付けが可能になりました。

ケーブルの取り回しは“曲げすぎ注意”

90度近く曲げるとレバーの引きが重くなるため、フレキシブルケーブルでも通し方が重要。

以前の組み付けを参考にしつつ、長さギリギリのケーブルで調整しました。

折りたたみ時の干渉は“ストラップで固定”

ブルホーン化により、ハンドルの厚みが増して磁石が効かなくなったため、

ストラップで固定することで折りたたみ時の安定性を確保。

「磁石は外してしまおう」と割り切る判断も、ミニベロならではの柔軟さです。

まとめ

今回は、DAHON ROUTEの標準的なフラットバーを、よりスポーティで長距離に適したブルホーンハンドルへと交換する、DIYカスタムの一部始終をご紹介しました。

作業を終えた愛車は、見た目の精悍さもさることながら、走行性能と快適性が劇的に向上。まるで、ワンランク上の“ミニベロロード”に生まれ変わったかのような感覚です。

この挑戦から得られた、3つの確かな「進化」を共有します。

- 多様なポジションが、疲労を激減させる

- 「フラット部」「先端のストレート部」「ブレーキレバー部」と、複数のポジションを使い分けることで、手や手首、上半身の負担が劇的に軽減されました。長距離ライドの「辛さ」が「楽しさ」に変わります。

- 前傾姿勢が、向かい風を切り裂く武器になる

- これまでただ耐えるしかなかった向かい風に対して、ブルホーンの先端を握り、前傾姿勢で立ち向かうことができる。これは、走行スピードと精神的な余裕の両方に、絶大な効果をもたらします。

- “走り”を変えるカスタムは、最高の満足感をもたらす

- ハンドル交換は、バイクの見た目と性能、そして乗り手との一体感を最も大きく変えるカスタムの一つです。自分の手で「走りの質」を向上させたという実感は、何物にも代えがたい喜びとなります。

あなたのDAHON ROUTEは、まだ本当の実力を隠しているかもしれません。この記事を参考に、フラットバーの限界を超え、あなただけの「走るミニベロ」を創り上げてみてはいかがでしょうか。

ブルホーン作業

過去にブルホーンハンドルを導入した記事