「折りたたみはもう不要」 KHS P-20Rのドロップ化で気づいた、ミニベロ輪行の最適解

ミニベロでの輪行は、「折りたたみ」が絶対条件だと思っていませんか?

かつては私もそう信じていました。しかし、数々のミニベロを試乗し、一台のKHS P-20Rを徹底的に分解・組立する中で、その常識は覆されました。「軽さ・剛性・そして輪行の速さ。その最適解は“折りたたまない”ことにある」と。

この記事は、ブルホーンハンドルだったKHS P-20Rを、より本格的な走行性能を求めてドロップハンドル化(ドロップ化)した、DIYによる完全オーバーホールの記録です。

固着したBBとの格闘から、ヘッドパーツの圧入、コンポの載せ替えまで。その過程で見えてきたのは、単なるカスタムの記録ではありません。「街乗り」というミニベロの先入観を打ち破り、“本気の走り”を可能にするための、驚くべき発見の物語です。

ミニベロ問題

友人ニシバとの会話で、走りの快適さ・輪行・車載の利便性を考えると、結局折り畳み不要だという結論に至りました

折り畳みミニベロの問題点

- 折り畳むとコンパクトか?

- 何か部品を収納できるわけではないので、長さが短くなるだけで、占有するスペースは変わらない

- 折り畳むと運びやすいか?

- 折り畳むギミックがあるので、パーツが増え、結果的に重い

- 走行性能は良いのか?

- 人気のある折り畳みミニベロって、近場をゆっくり走るのに向いているが、50km走行は辛い

- 独特の問題

- 折り畳みギミックなどが多く、その部分が原因のトラブルが多い

- 力のかかる部分にヒンジなどがあり、乗り心地が良いようで、パワーが逃げる

試乗

淀川サイクリングロードで有名な「さくらであい館」で開催されたチャリサイ2024で、数台のミニベロに乗ることができました

KHSいいかも

試乗させてもらったときに、印象が良かったのが、ニシバ大好きKHS P-20RCでした

折り畳まず外す(抜く)

前輪・ハンドル部・シートポストを抜いて、専用袋に入れる輪行は、2分あれば完了できる(手間取っても5分かからない)

難しいルール不要

よくブロンプトンやダホンで、1分で畳めるなどありますが、作業を行う時に守らなければいけないルールが多いが、P-20RCは外して、適当に袋に入れるだけ(前ホイールの固定個所はあるが、つけなくても問題ない)

ミニベロだがロードポジション

開発者が、ロードレーサー経験者なので、走ることに拘り、ミニベロだけどロードバイクに乗っている感覚で走れる

見た目はミニベロ、中身はロードバイク、その正体はKHS

F-20RCもいい

以前にメンテナンス作業を行ったF-20RCは、トップチューブを折り畳むが、ハンドルを抜くので、剛性は保てていると思います

RとRCの違い

末尾にCが付いているものは、フロントフォークがカーボン製(本体はクロモリ製・共通)

KHS P-20R

ブロンプトンが欲しいと思っていたけど、投稿者夫婦のスタイルでは、KHSが良いかもしれないと思っていたら、事件発生

友人ニシバの暴走

KHS P-20RCを注文したと聞いたので、うらやましいなと思っていたら、丁度いい出物があったらとP-20Rをヤフオクで落札し、メンテナンスしてと持ってきた

現状確認

届いたものを洗車・現状確認を行いました

フロント周りの不安

先のF-20RCの時も感じたフロントホイールの不安定さが気になりました

- 少し体重をかけたらグラグラしている

- ハンドルを切ってもスムーズじゃない

- 左右に余裕がない動きが気になる

ドロップハンドル+10速化

現状は、ブルホーンハンドルで9速仕様ですので、手元にあった10速105(5700)をアセンブルします(ホイールは8~10速対応)

カラーパーツ

クランクにカラーパーツを使っているので、これは使いまわします(クランクはFC-5700に変更)

ベル破損

KHSの特長と言うべき、フロントコラムのベルが壊れているので要交換

サドルはこのまま

ボントレガーの製品に交換してあるので、前オーナーの拘りがあるのだと思いますし、痛みが少ないのでこのまま使います

スタンドが超重量級

サイドスタンドだけど、立てるとセンタースタンドになるギミック付きが付いているが、これが重くてバランス悪くないか?

ちなみに、スタンド使用時は、とても不安定なので改善したいけど、友人の希望でこのまま使用

チェーンガードが汚い

シールが劣化して、酷い見た目なので、要交換

現状確認ができたので、オーバーホール(分解・交換)していきます

オーバーホール(分解)

コンポーネント類を全部外していきます

ドライブトレイン

チェーンを切って、変速機を外します

FD

フロントディレイラーは直付け

RD

リアディレイラーは、プーリーが変わっています

ブレーキ

カラーカスタムする前に、ブレーキを変えた方が幸せな気がするけどなと思いながら、テクトロを外す

クランク

スクエアテーパー型のクランクはもう触らないだろうと毎回思うけど、今回もスクエアテーパーなのでコッタレス抜きが大活躍

8mmボルトを緩める

フィキシングボルトは、8mmアーレンキーで外せます

コッタレス抜き

自転車メンテンナスでは必須工具と言って過言ではないもの

ネジ切りされた内側のパーツをねじ込みクランクを外します

BB外しはトラブル多し

クランクを外したら、BBを外していきます

シマノ工具を使ったテクニック

スクエアテーパーのBBを外す時に、ワッシャーと外したフィキシングボルトを使って、工具を固定すると作業しやすい

手持ち工具では外れない

固着しているようで、大きめのモンキーレンチでもびくともしない

長期戦を覚悟しました

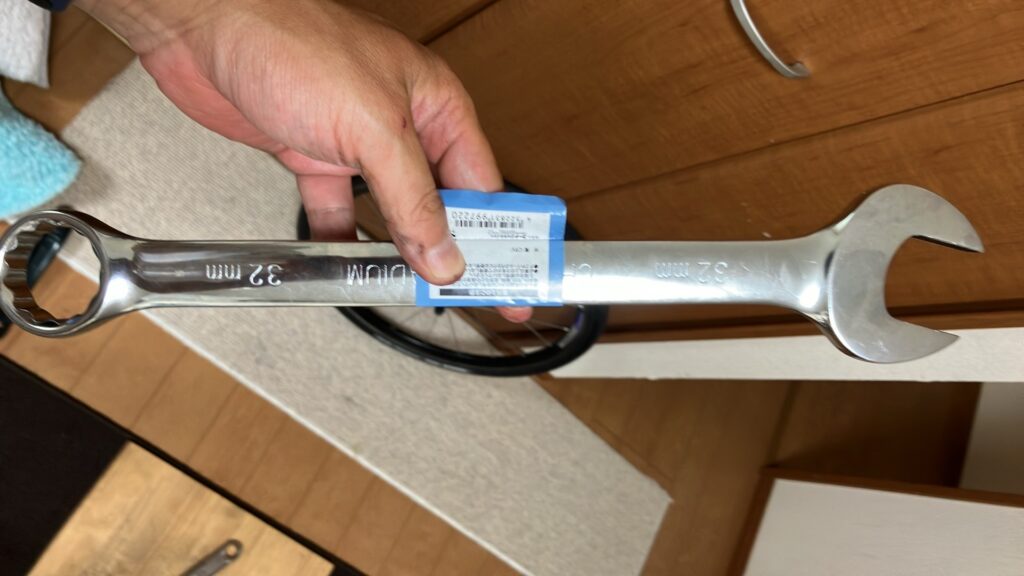

32mm眼鏡レンチ

大型のレンチをコーナンで買ってきました

工具の上から体重をかけて、外しました

固着したBBの外し方

- 先に説明している方法で工具を固定する

- 柄の長いレンチを用意する

- レンチを工具にセットし、上に乗る(体重をかける)

- レンチの上に乗りにくいなら、反対側のクランク・ペダルを取り付けて、自転車に乗るように体重をかける(スタンディングする)

固着したペダルを外すのと同じような方法です

錆びてます

フレームのどこかから、浸水していたようで、BBが錆びていました

BB下のケーブル受けのネジ穴から浸水したようです

ネジ穴を含めた下部のみ錆がみつかりました

フロントフォークを外す

しっかり締まったフロントフォークは、マイナスドライバーなどを内側にあてて、ハンマーで軽く叩くと、ストンと落ちます(下に柔らかいクッションなどで受けてください)

外したヘッドパーツは、しっかりメンテナンスしてあって、汚れている程度ですが、玉(ベアリング)が痩せています

玉受けも削れています

お金かかるから、お店側があまり提案しない消耗品ですね

ヘッドパーツを外す

ヘッドパーツリムーバーを使って、圧入されたヘッドパーツを叩き出します

一気に叩くと飛んでいくので、少しずつ外して、タオルなどを当ててガードしてください

飛んで行った部品で、何かを壊すかもしれません

下玉押しを外す

何度か外している部品ですが、専用工具を持っていないので、カッターなどを使って外します

あれ?って位、すぐに外れた(グラグラの原因はこれか?

クリーニング

コンポーネントなどを外したので、フレームなどを洗いました

磨く

細かい汚れと傷を落とすため、コンパウンドで地道に磨きました

分かりにくい塗装ですが、綺麗になった気がする

傷防止シール

チェーンステーの傷防止シールをはがして、新しいものを貼りました

シール剥がし

粘着質を浮かせるために、百円ショップのシール剥がしを使いました

削り取る

結局、ヘラで削りました

この後、シール剥がしで、残ったノリを剥がしました

新しいシール

フリーハンドで、作った透明シール

組立

クリーニングが終わったタイミングで、部品が届いたので、組み立てていきます

スプロケット交換

スプロケットを9速から10速に交換しました

糸くず

糸くずが絡んでいたので、外したことがなかったのかな?

見た目的に「チェーン脱落防止ガード」を外しました

玉当たり調整

前後共に、ハブのベアリングが締め付けすぎているので、調整しました

動きがスムーズになったので、不安定な理由は、これかも?

ヘッドパーツ取付

色付きにしたかったのですが、Amazonから1-1/8(OH)インチヘッドパーツが減っているので、これしか選べなかった

圧入

圧入器で、ヘッドパーツを取り付けます

片方ずつ作業します

トラブル

圧入するボルトの長さが足りないので、慌てて工具屋へ走りました

元の長さがM10×200だったので、少し長い285mmがあって、ラッキーでした

圧入成功

ヘッドの長さでトラブりましたが、無事取付完了

フロントフォーク取付

ハンドル部分が抜ける構造なので、ちょっと特殊なことをして、固定します

- 仮にスペーサーやステムを取り付けて、固定する

- トップキャップを規定値通りに締め付ける

- ステムの下の部品のネジを締め、動かないように固定する

- 不要なスペーサー・ステム・ヘッドキャップを外す

ハンドル取付

独立したハンドルとコラム部分を組み立てます

ベル間違える

OHサイズのベルを買ったつもりが、普通のハンドル用を買うミス・・・

ママチャリにでも、取り付けます

コンポ取付

これは、取り付けるだけなので、割愛

チェーンの長さ

全然乗らずにバラした部品を流用していたので、チェーンも使おうと思いましたが、長さが足らず新品を取り付けました(116リンクで丁度でした)

自転車の形のようになりました

ケーブル取付

ハンドルを外せるように、余裕を持たせて、長さを決めました

バーテープ巻き

白じゃなければ、何でもOKだったので、在庫で持っていた黒を巻きました

高級そうに見えてきた

ベル装着

今度は間違いなくコラム用(OHサイズ)ベルを購入しました

試走

ニシバのバイクは、組んでから試走しないまま渡すことが多いのですが、今回は走ってきました

1ボトルケージなので、ツール缶を入れて、ボトルはカバンに入れました

緩む

フロントホイールがガタガタするなと思ったら、クイックの締め付けが不十分でした

TIOGA製は、クイックを締める前に、ネジだけでほぼ固定しておかないと隙間ができるようです

海を見る

天気はイマイチですが、海沿いを走りました

頭がバグる

見た目はミニベロのつもりが、乗り心地はクロモリロードバイクなので、挙動やスピード域で頭が混乱します

大変良くできました

ブルホーンからドロップハンドルに変更し、コンポーネントもグレードアップしたので、乗り心地が大変良くなった気がします

まとめ

ブルホーンからドロップハンドルへ──。一台のKHS P-20Rを徹底的にオーバーホールし、組み上げた今回のプロジェクト。それは、単なるポジション変更に留まらない、ミニベロという乗り物の本質に迫る体験でした。

この挑戦を通じて得られた、3つの揺るぎない「結論」を共有します。

- 輪行の最適解は「折りたたまない」ことにあった 「1分で畳める」といった複雑な手順の折りたたみ機構より、前輪とハンドルを“抜く”だけのKHSの輪行スタイルは、驚くほどシンプルでスピーディでした。ヒンジを持たないフレームは軽量かつ高剛性で、走りの質を一切犠牲にしません。

- KHS P-20Rは「ミニベロの皮を被ったロードバイク」である ドロップハンドル化によって解放されたその本性は、まさにクロモリロードそのもの。見た目は小径車なのに、乗り心地やスピード域は完全にロードバイクという、良い意味で「頭がバグる」体験は、このバイクの設計思想の正しさを証明していました。

- DIYでの分解・組立は、愛車の“魂”に触れる作業 固着したBBや摩耗したヘッドパーツなど、中古車ならではのトラブルに向き合う過程は、そのバイクの歴史を知り、深く理解する対話の時間でした。自分の手で蘇らせた一台は、もはや単なる機材ではなく、かけがえのない相棒です。

もしあなたが「走行性能」と「運搬性」の両立で悩んでいるなら、「折りたたまない」という選択肢を、ぜひ検討してみてください。そこには、あなたのミニベロに対する価値観を根底から覆す、新しい世界が広がっているかもしれません。