【XTR M960】ブレーキオイル漏れをDIY修理!旧型MTB油圧ブレーキのオーバーホール記録

「久々に乗ろうとしたら、ブレーキが鈍く、リアローターが油まみれ…」

オイル漏れしていたのは、10年以上前のシマノ XTR(M960)。性能は抜群だったものの、経年劣化によるオイル漏れ問題が発生しました。

今回は、旧型油圧ブレーキをDIYでオーバーホールした実体験をもとに、「原因」「修理ポイント」「作業の注意点」などをわかりやすくまとめます。

古いXTRを直してもう一度使いたい方や、ブレーキ周りの不調に悩んでいる方は、ぜひチェックしてみてください。

- MTBオーバーホール開始|“整備放置+オイル漏れ”の難物バイクに挑む!

- オイル漏れ問題|XTR M960キャリパーの“宿命”に挑む!

- オーバーホール開始|“まずは分解&洗浄”がDIY整備の基本!

- ヘッドパーツ交換|“ママチャリ並み”から脱却!シールドベアリングで滑らかさUP

- ブレーキ取付とキャリパー調整|“1mmのこだわり”が制動力を左右する!

- RD調整とプーリー交換|“削れた山”と“逆操作”に戸惑いつつもスムーズに復活!

- 変速ケーブルの張り直し|“可動域の余裕”と“幻のレバー”に対応する調整術

- いったん完了|“自転車の形”に戻るだけで、作業効率も気持ちも整う!

- XTR FC-M960のチェーンリング交換|“専用設計”の落とし穴に注意!

- BB交換|ホローテックⅡの“変わらぬ規格”でスムーズにリフレッシュ!

- チェーン張りと変速チェック|“シマノの整備性”が光る瞬間!

- 仕上げ工程|“握り心地”と“家族の安心”を支えるラストパーツたち

- 完成|“試乗なし”でも確かな手応え。整備の成果は次のライドで!

- まとめ

MTBオーバーホール開始|“整備放置+オイル漏れ”の難物バイクに挑む!

今回友人からお預かりしたのは、長年ノーメンテ状態でブレーキに不具合を抱えたMTB。

まずは家に持ち込む前に洗車し、泥や油汚れを落としてから状態確認へ。

結果は…駆動系ほぼ全滅。これはなかなか手強い案件です。

状態チェックと交換予定パーツ一覧

| パーツ | 状態 | 対応 |

|---|---|---|

| ヘッドパーツ | ゴリゴリ感あり。グラベル走行&水洗いの影響で浸水の可能性大 | 交換 |

| BB(ボトムブラケット) | 回転不良(ゴリゴリ) | 交換 |

| プーリー | 引っ掛かり&摩耗 | 交換 |

| チェーンリング | アウターの歯が削れすぎ | 交換検討(専用品の可否も確認) |

| ケーブル類 | 劣化・固着 | 全交換 |

| グリップ | ベタつき・劣化 | 交換 |

| ブレーキ | オイル漏れあり(今回のハイライト) | オーバーホール・シール交換 |

| その他 | 軽微な不具合あり | 予算の都合で今回はスルー |

“古いけど直せる”を証明する整備記録に

- 特にXTR M960の油圧ブレーキのオイル漏れ修理は、DIYで直せるか不安な人にとって貴重な実例になります

- Amazonなどで補修用シールが入手可能になった今だからこそ、再生のチャンスあり

オイル漏れ問題|XTR M960キャリパーの“宿命”に挑む!

今回のオーバーホール最大の難関が、XTR M960の油圧ブレーキキャリパーからのオイル漏れ。

この問題を解決しない限り、安全に走ることも、他の整備を進めることもできません。

XTR M960キャリパーのオイル漏れ修理|“幻の補修パーツ”でDIY再生に成功!

2002年に登場したSHIMANO XTR M960油圧キャリパーは、

長らく「オイル漏れ=修理不能」とされてきたパーツ。

しかし現在は、互換シールの流通によりDIY修理が可能になっています。

今回はその実践的な修理手順と効果をまとめました。

修理の流れ|“押し出し→交換→再装着”の3ステップ

- シリンダー・シールの取り外し

- キャリパーにオイルを充填し、ブレーキレバーを何度も引いて圧力をかける

- ピストン(ボタン電池のような部品)が“ポンッ”と飛び出す

- 内部に見える黒いゴム製のシールを、先の細い工具で摘まんで取り出す

- 見た目では劣化が分かりにくいが、これがオイル漏れの原因

- キャリパーにオイルを充填し、ブレーキレバーを何度も引いて圧力をかける

- 補修パーツの調達

- 以前は入手困難だったが、現在はAmazonなどで互換シールが購入可能

- 例:STARTIST製の油圧キャリパー用シールキット(XTR M960対応)

- 以前は入手困難だったが、現在はAmazonなどで互換シールが購入可能

- シール・シリンダーの再装着

- 新旧シールを比較すると、ゴムの張りがまったく違う

- 新しいシールをはめ込み、ピストンを押し戻せば交換完了

- 今回は片側のみ交換(動きから見て、次に劣化するのも同じ側と判断)

- 新旧シールを比較すると、ゴムの張りがまったく違う

動作チェック|オイル漏れは完全に解消!

- オイルパイプを接続し、オイルを再充填してローターを挟んでテスト

- ブレーキを何度も引いても、オイル漏れは一切なし

- 旧型キャリパーでも、DIYで再生可能なことを実証

オーバーホール開始|“まずは分解&洗浄”がDIY整備の基本!

今回もいつも通り、外せるパーツはすべて取り外し、フレームや各部品を徹底的にクリーニングしてから作業をスタートしました。

この“最初のひと手間”が、整備のしやすさと仕上がりの美しさを左右する重要なステップです。

分解のメリット|“見えない汚れ”をリセットできる

- パーツを外してから洗浄することで、フレームの裏側やBB周辺の泥・油汚れもスッキリ除去

- 特にMTBはグラベルや泥道での使用が多いため、汚れが内部に入り込みやすい

- 分解しておくことで、ベアリングやネジ山の状態も確認しやすくなる

洗浄のポイント|“フレームが綺麗だと作業も気持ちいい”

- フレームは中性洗剤やパーツクリーナーで汚れを落とし、マイクロファイバークロスで拭き上げ

- サビや固着が気になる部分は、ワイヤーブラシやコンパウンドで丁寧に処理

- 洗浄後はグリスアップやコーティングの下地としても最適な状態に

ヘッドパーツ交換|“ママチャリ並み”から脱却!シールドベアリングで滑らかさUP

今回のMTBには、かつて「ママチャリと同じ」と言われていたような旧式のヘッドパーツが装着されていました。

そこで今回は、シールドベアリング採用の高耐久タイプにアップグレード。

操作感と耐久性の両方を底上げする、地味だけど効果絶大なカスタムです。

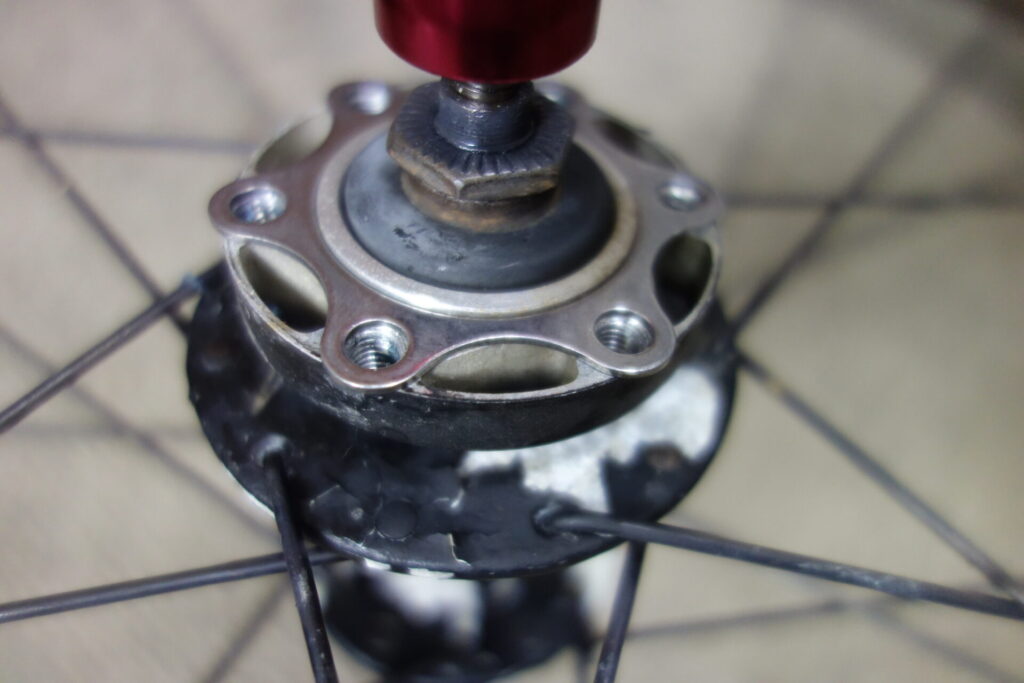

下玉押しの取り外し|専用工具なしは“力技”で突破!

- 専用工具を使わずに下玉押し(クラウンレース)を外すのは一苦労

- 過去に何度も友人のバイクで苦戦した経験から、

→ 「最初から買っておけばよかった」と痛感(もう使う機会がないはず…) - 今回もマイナスドライバーやカッターで隙間を作ってこじるという定番の力技で対応

シールドベアリング採用ヘッドパーツに交換|“切れ目入り”で圧入もラクラク!

- 新たに採用したヘッドパーツは、カートリッジ式のシールドベアリングタイプ

- 下玉押しにはスリット(切れ目)が入っており、軽く押し込むだけで圧入完了

- メンテナンス性も高く、今後の整備が格段にラクになる仕様

ヘッドパーツ圧入|アルミフレームなら気楽に作業できる

- フレーム側の上下ワン圧入は、アルミ製なので気兼ねなく作業可能

- カーボンフレームだと割れや変形のリスクがあるため、慎重さが求められる

- 圧入工具がなくても、自作工具や体重を使って均等に押し込めばOKという声も

フロントフォーク取付|“赤パーツ”で個性を演出!

- ヘッドパーツの装着が完了したら、フロントフォークを差し込み、ステム・スペーサーをセット

- 今回は友人こだわりの赤色パーツを使用し、見た目にもアクセントをプラス

ブレーキ取付とキャリパー調整|“1mmのこだわり”が制動力を左右する!

ブレーキホースは目立った劣化がなかったため、今回は再利用。

フレームへの固定は定番のタイラップ止めで、シンプルかつ確実に処理しました。

キャリパー調整|“1mmのズレ”がローター干渉の原因に

- リアホイールを戻したところ、ローターがキャリパーと干渉

- 原因は、シリンダー交換によりキャリパーの位置が微妙にズレたこと

- 対策として、1mmのスペーサーをキャリパーと台座の間に挟んでオフセット調整 → 使用したのは、TRP製のキャリパースペーサー(サイクルベースあさひで取り寄せ、1枚約500円)

“昔のスポーツバイク”ならではの調整文化

- 旧型MTBやロードバイクでは、フレーム精度やパーツの個体差を補うための微調整パーツが豊富

- こうしたサードパーティ製のスペーサーやアダプターを使いこなすのが、

→ “自転車屋の腕の見せどころ”とされていた時代も

調整のコツ

- スペーサーを挟む際は、左右均等にトルクをかけて締め直すことが重要

- ローターとパッドのクリアランスを目視&音で確認しながら微調整

- 最終的に擦れ音ゼロ&スムーズなホイール回転が得られればOK!

RD調整とプーリー交換|“削れた山”と“逆操作”に戸惑いつつもスムーズに復活!

リアディレイラー(RD)の調整に入る前に、まずは摩耗しきったプーリーを新品に交換。

そして、XTR M960特有の“変速操作の逆転”仕様に一瞬戸惑いながらも、無事に調整完了しました。

プーリー交換|削れた山は変速不良の元!

- 旧プーリーは歯の山が削れすぎて、チェーンの噛み合いが不安定

- 新品と並べて比較すると、歯の高さ・形状の違いが一目瞭然

- ガイドプーリーとテンションプーリーを正しい向きで取り付けるのがポイント

→ 一部モデルでは進行方向指定があるので要注意

XTR M960は“変速操作が逆”!?

- シフター操作に対して、アップとダウンの動きが現行モデルと逆

- これはデュアルコントロールレバー(ブレーキレバーで変速)を採用していた時代の仕様

- 最初は「えっ?」となるが、慣れると意外と直感的に操作できるという声も

RD調整の基本ポイント

- トップ側・ロー側のリミットスクリュー調整で、チェーンの脱落を防止

- バレルアジャスターでワイヤーテンションを微調整

- Bテンションボルトで、プーリーとスプロケットの距離を最適化

変速ケーブルの張り直し|“可動域の余裕”と“幻のレバー”に対応する調整術

今回の作業では、パーツの到着タイミングに合わせてできるところから進行。

まずは、変速ケーブルの張り直し作業を行いました。

使用しているのは、2000年代前半に登場した“MTB用デュアルコントロールレバー”。

このレバー、実は今では幻の存在とも言われる、ちょっとクセのある仕様なんです。

ケーブルの取り回しと長さ調整|MTBならではの“余裕”がポイント

- MTBはハンドルの可動域が広いため、ケーブルに少し余裕を持たせるのが基本

- 張りすぎるとハンドルを切ったときに突っ張るので、

→ 自然なカーブを描くように調整するのがコツ - アウターケーブルの長さも、見た目と操作感のバランスを意識

デュアルコントロールレバー(XTR M960系)|“上下操作で変速”という異端児

- ブレーキレバーを上下に動かして変速する、ロードバイク風の操作方式

- シマノはこの方式を「MTBにも導入」したが、

→ 操作感の重さや慣れにくさから、一般ユーザーには不評だったという経緯あり - 特にローノーマルRDとの組み合わせで、変速方向が“逆”になるため、

→ 最初は戸惑うが、慣れると直感的に操作できるという声も

調整のコツ

ケーブルキャップの処理や固定も丁寧に(細部に魂を込める)

レバーを最も軽いギア側にしてからケーブルを通す(テンションをかけすぎない)

バレルアジャスターで微調整しながら、スムーズな変速を確認

いったん完了|“自転車の形”に戻るだけで、作業効率も気持ちも整う!

ひとまず作業を終え、バラバラだったパーツが組み上がって“自転車の形”に復元。

この瞬間は、整備の達成感と安心感が一気に押し寄せるポイントでもあります。

“形になっていない自転車”の保管は本当に厄介!

- 自立しない2輪車はスタンドがなければ倒れやすく、取り回しも不便

- さらにホイールが外れている状態だと、立てかけることすらできず、

→ 作業スペースを圧迫し、移動も困難 - 特に複数台を同時に整備している場合や、パーツ待ちで作業が止まっているときは、

→ “どこに置くか問題”が深刻化

保管の工夫例|“仮組み”でも形にしておくとラクになる

- ホイールが届いていない場合でも、仮のホイールやスタンドで“自立状態”を作ると管理がラク

- 縦置きスタンドや吊り下げ式ラックを使えば、省スペースで保管可能

- 作業中の一時保管には、フレームスタンドやフォークマウント台座も便利

“形に戻す”ことは、作業効率と精神衛生の両面で効果的!

- 組み上がった状態に近づくことで、次の作業の見通しが立ちやすくなる

- 「あとは調整だけ」「もうすぐ完成だ」と思えることで、モチベーションも維持しやすい

XTR FC-M960のチェーンリング交換|“専用設計”の落とし穴に注意!

今回の整備で唯一の“痛恨のミス”が、XTR FC-M960クランクのチェーンリング交換。

一見すると汎用的に見えるこのクランク、実は専用設計で市販のチェーンリングが使えないという“罠”が潜んでいました。

XTR FC-M960は“専用チェーンリング”仕様

- FC-M960は2002年に登場したシマノXTRグレードのクランクセット

- チェーンリングのPCD(ボルトサークル径)や固定方式が独自設計で、

→ 現行の汎用チェーンリングとは互換性がない - そのため、交換用チェーンリングの入手が非常に困難

→ 一部では中古やデッドストックが流通しているが、価格も高騰傾向

今回のミスと対応策

- 互換性を確認せずにチェーンリングを購入してしまい、開封前に気づいて返品

- 今回は現状のチェーンリングをそのまま使用し、

→ 本当にダメになったらクランクごと交換する方針に変更

今後の選択肢

| 対応策 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 現状維持 | コストゼロ/作業不要 | 歯の摩耗が進行する可能性 |

| 中古チェーンリングを探す | 純正パーツで延命可能 | 入手困難/価格が高い |

| クランクごと交換 | 現行規格に移行できる | コストがかかる/BB交換も必要な場合あり |

BB交換|ホローテックⅡの“変わらぬ規格”でスムーズにリフレッシュ!

今回のBB(ボトムブラケット)交換は、シマノのホローテックⅡ規格。

この規格は登場以来ほとんど変更がなく、現行パーツとの互換性が高いため、交換作業もスムーズに進みました。

ホローテックⅡの特徴と交換のポイント

- ベアリングがBBシェルの外側に配置されている構造で、剛性と回転性能に優れる

- MTB用のBBはシェル幅68mmまたは73mmに対応し、スペーサーで調整するのが基本

- 今回は右側に2枚、左側に1枚のスペーサーを挿入して取り付け

→ これはシェル幅68mmのフレームにMTB用BBを装着する際の標準構成です

取り付け時の注意点

- スペーサーの順番と枚数を間違えると、クランクの回転やチェーンラインに影響

- グリスをネジ山にしっかり塗布してから締め込むことで、固着防止&異音対策に

- 専用工具(TL-FC36など)を使用して均等に締め付けるのが理想

補足:ロード用とMTB用のBBは互換性がない点に注意

- 同じホローテックⅡでも、ベアリングの厚みが異なるため、クランク軸長に合わせて設計が異なる

→ MTB用BBには「MOUNTAIN」、ロード用には「ROAD」の表記あり

チェーン張りと変速チェック|“シマノの整備性”が光る瞬間!

いよいよ駆動系の仕上げ工程、チェーン張りと変速確認へ。

今回は新品チェーンの取り付けとチェーンリングの再装着を行い、

シマノならではの整備性の高さを改めて実感する作業となりました。

チェーンリングを戻す|“シマノはやっぱり整備しやすい”と再認識

- 今回使用したのはXTR FC-M960クランク

- シマノのクランクは、専用工具さえあれば取り付けが非常にスムーズ

- 他社製(例:カンパニョーロ)のように40Nm超の高トルク締め付けが不要なのも魅力

→ 12Nm前後で確実に固定できるため、作業負担が少なく、トラブルも少ない

新品チェーンの長さ調整|“毎回緊張する”けど、経験がモノを言う

- チェーンの長さは、前回のチェーンを基準にカット

- MTBの場合、リアサスの沈み込みやギア構成によって最適長が微妙に変わるため、

→ フロントアウター×リアローでテンションを確認しながら調整 - 今回もミッシングリンク仕様で、着脱・調整がラクに進行

変速チェック|フロント・リアともにスムーズ!

- フロント変速:アウター・インナーともにチェーン落ちなし

- リア変速:トップ〜ローまでスムーズに変速し、音鳴りもなし

- プーリー交換やケーブル調整の効果もあり、操作感は軽快そのもの

仕上げ工程|“握り心地”と“家族の安心”を支えるラストパーツたち

いよいよ整備の最終仕上げ。

今回はハンドルグリップの交換と、リアエンドへのキャリアー連結パーツの取り付けを行いました。

どちらも見た目以上に重要なパーツで、操作性と安全性を支える縁の下の力持ちです。

ハンドルグリップ交換|新しい握り心地で操作感アップ!

- 経年劣化でベタついていた旧グリップを新品に交換

- 素材や形状によって手の疲れや滑りやすさが大きく変わるため、

→ グリップ交換は快適性と安全性の向上に直結 - 今回はロックオンタイプなど、固定力の高いモデルを選ぶと◎

リアエンドにキャリアー連結パーツを装着|“家族の安心”を支える重要パーツ

- 友人がお子さんを乗せるトレーラー(キャリアー)を牽引するための専用パーツをリアエンドに取り付け

- このパーツは牽引時の安定性と安全性を確保する要であり、

→ 取り付け位置・トルク管理・干渉チェックが非常に重要 - 今回はリアディレイラーやクイックリリースとの干渉もなく、スムーズに装着完了

“握る場所”と“引く場所”を整えることで、整備は本当の意味で完了する

- ハンドルとリアエンドは、ライダーとバイク、そしてバイクと荷物(家族)をつなぐ接点

- この2点をしっかり整えることで、安心して走り出せる状態が完成

完成|“試乗なし”でも確かな手応え。整備の成果は次のライドで!

すべての整備工程を終え、MTBは無事に完成状態へ。

今回は時間の都合と連日の雨天により、試乗せずに友人へ引き渡しとなりましたが、

整備内容には自信があり、次のライドでその効果を実感してもらえるはずです。

試乗できなかった理由:天候とスケジュールのダブルパンチ

- 作業完了時点で雨が続いていたため、路面状況が悪く試走には不向き

- さらに時間的な余裕もなかったため、今回は整備後の実走チェックは見送り

- ただし、スタンド上での変速・ブレーキ・ホイール回転チェックは済ませており、動作に問題なし

整備内容に自信あり|“走らなくても分かる仕上がり”

- キャリパーのオイル漏れ修理やプーリー交換、ケーブル調整など、操作系はすべてリフレッシュ済み

- チェーン・BB・ヘッドパーツも交換済みで、駆動系のスムーズさは手応え十分

- 「試乗してないけど、これは間違いなく調子いいはず」——そんな整備者の確信がにじむ仕上がり

まとめ

ブレーキの効きは安全に直結する大事な部分。

特にXTRなど旧型モデルは、今では新品パーツの入手も難しいため、再利用できるパーツは丁寧にメンテナンスして長く使いたいところです。

今回のオーバーホールで復活したXTR。しばらくぶりに「やっぱりこのタッチ感が好き」と再認識しました。

MTBカスタム

MTBを改造した記録

ヘッドパーツ

ハンドル回り

シートポスト

クランク交換